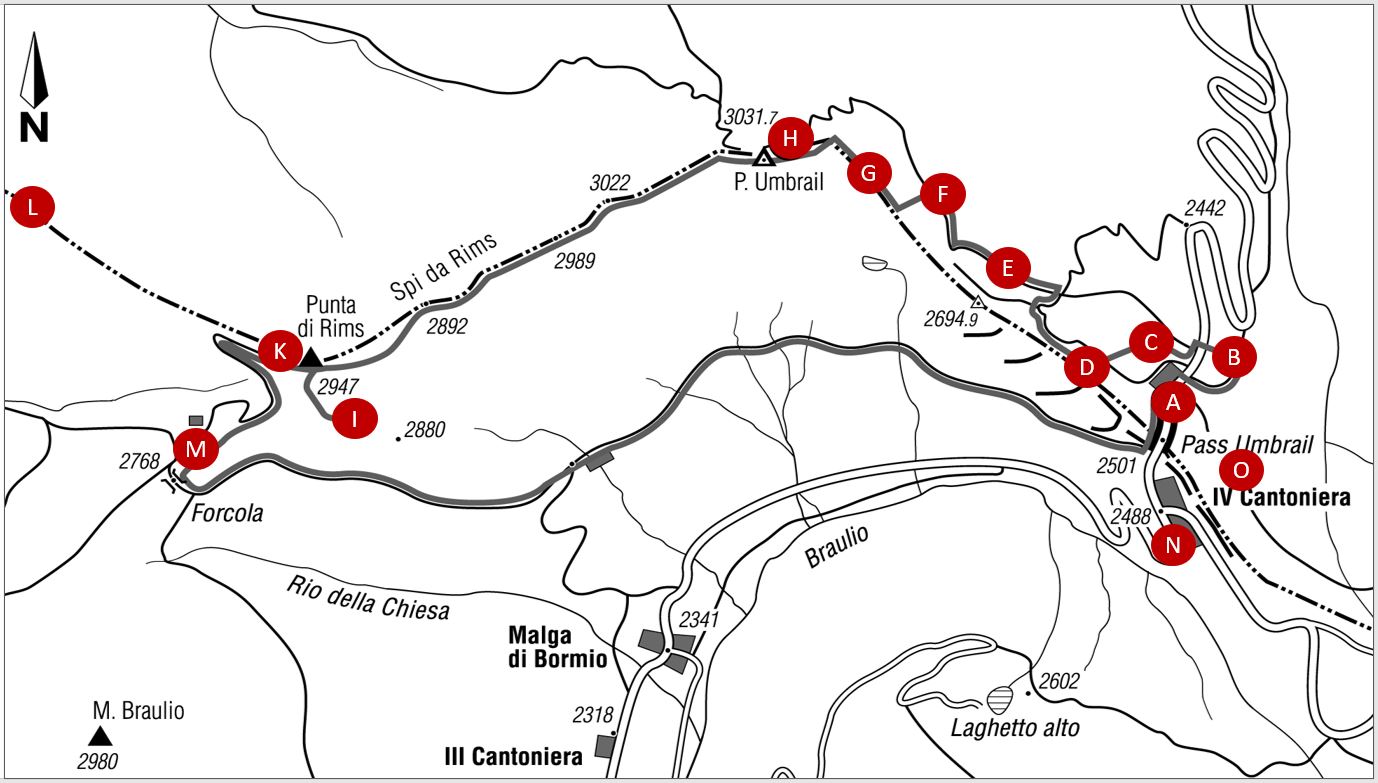

Seguite le tracce dei soldati di frontiera svizzeri. Le troverete lungo il percorso che porta al Piz Umbrail e poi alla Punta di Rims. Il sentiero prosegue attraverso il territorio italiano e, dopo una deviazione in uno degli ex rifugi dell’artiglieria italiana, riporta al passo dell’Umbrail.

Nelle immediate vicinanze del Passo dell’Umbrail (tempo di percorrenza a piedi fino a 45 minuti) troverete sui nostri pannelli informativi spiegazioni sui seguenti argomenti:

-

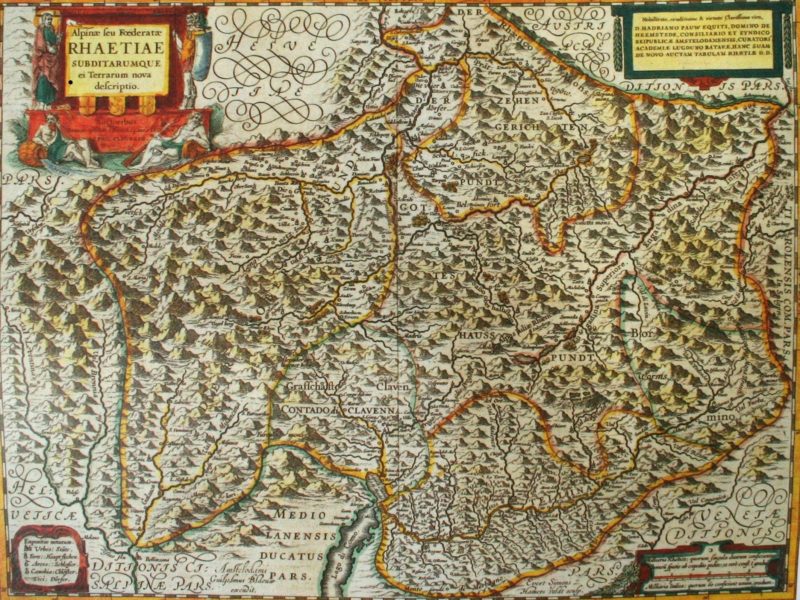

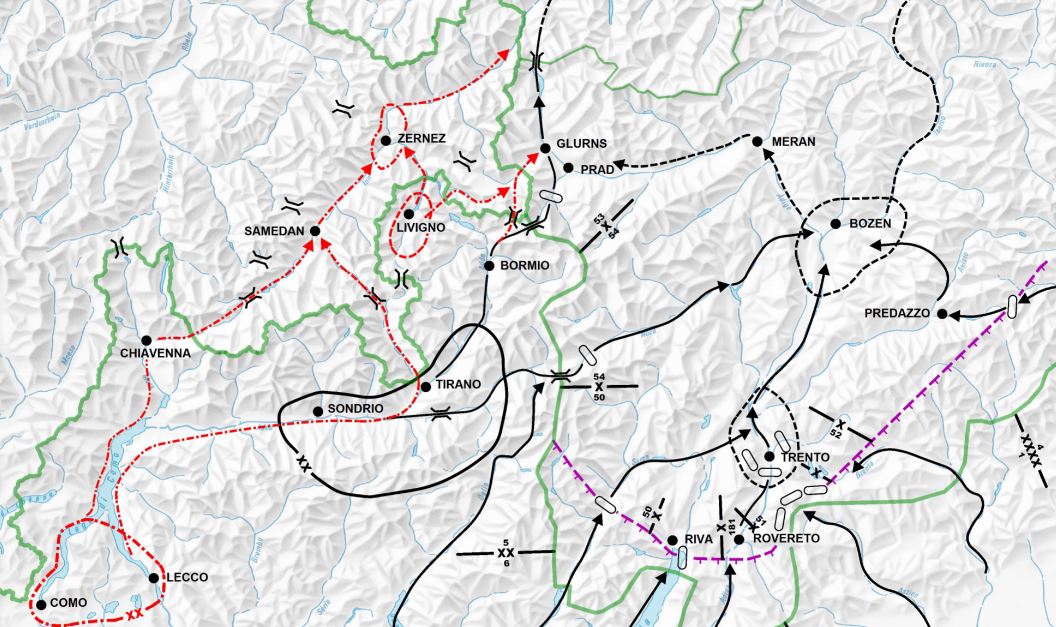

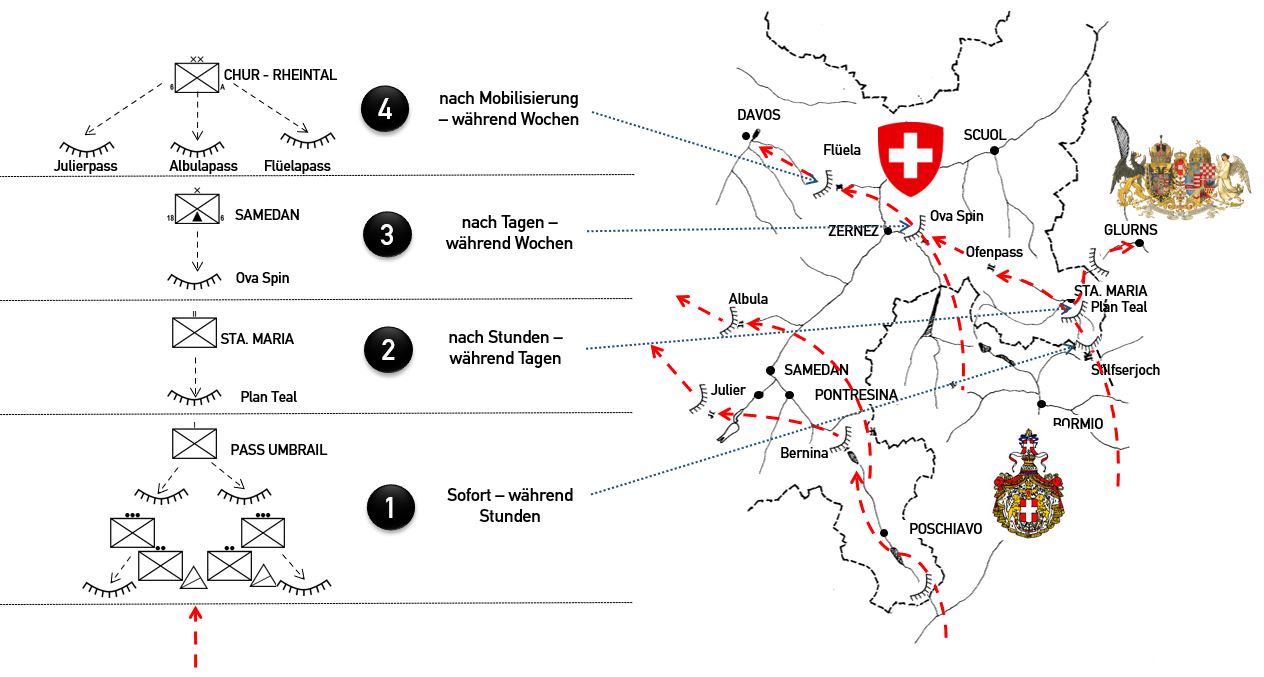

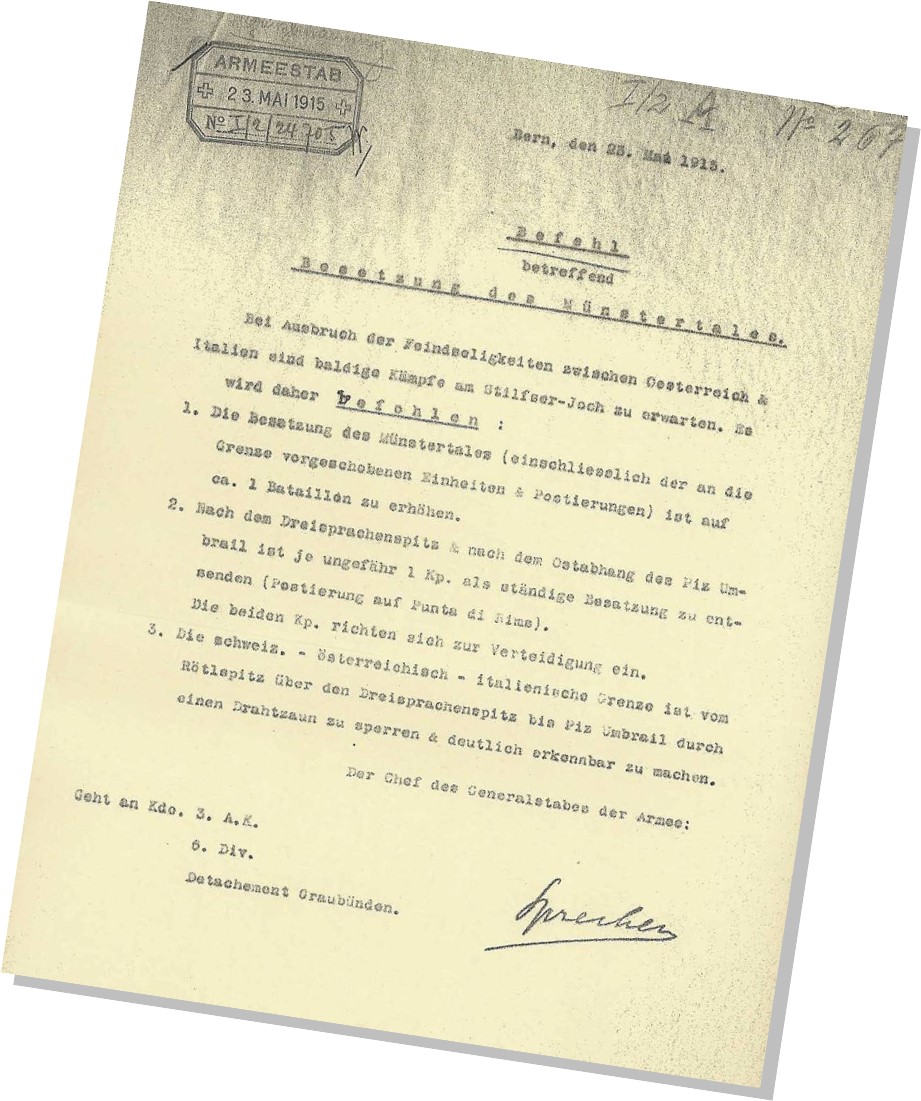

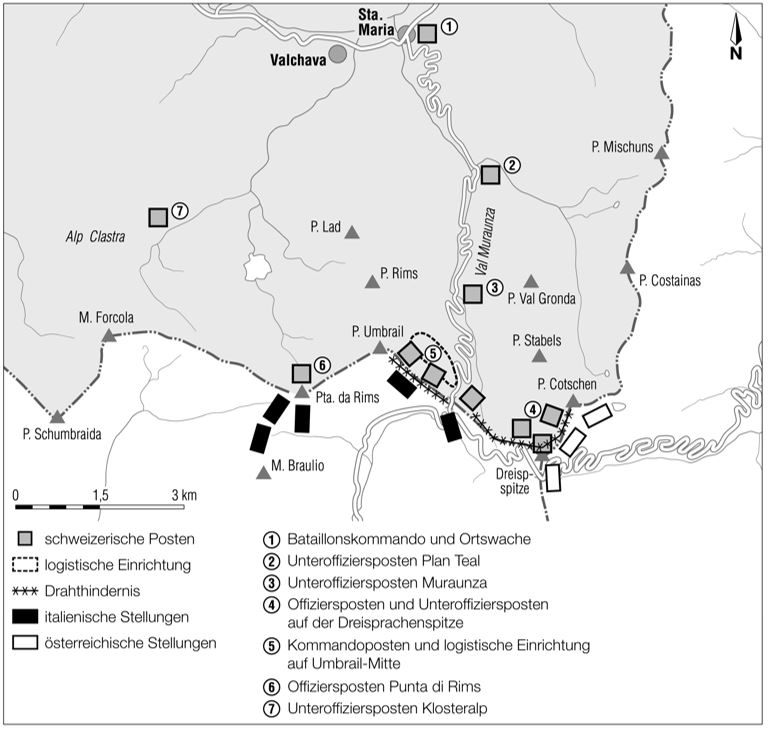

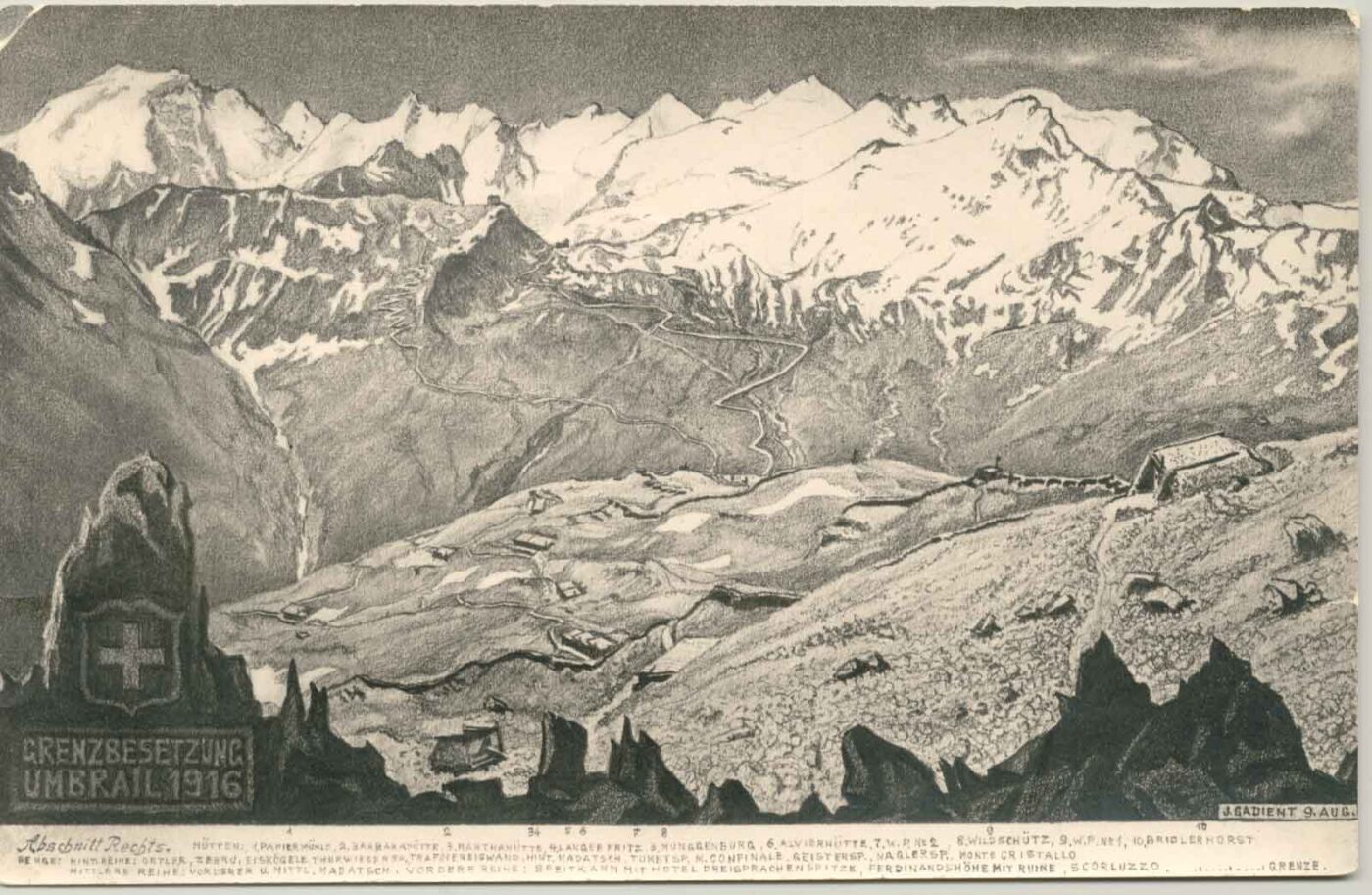

- Una panoramica completa della situazione durante la Prima guerra mondiale nella zona di confine

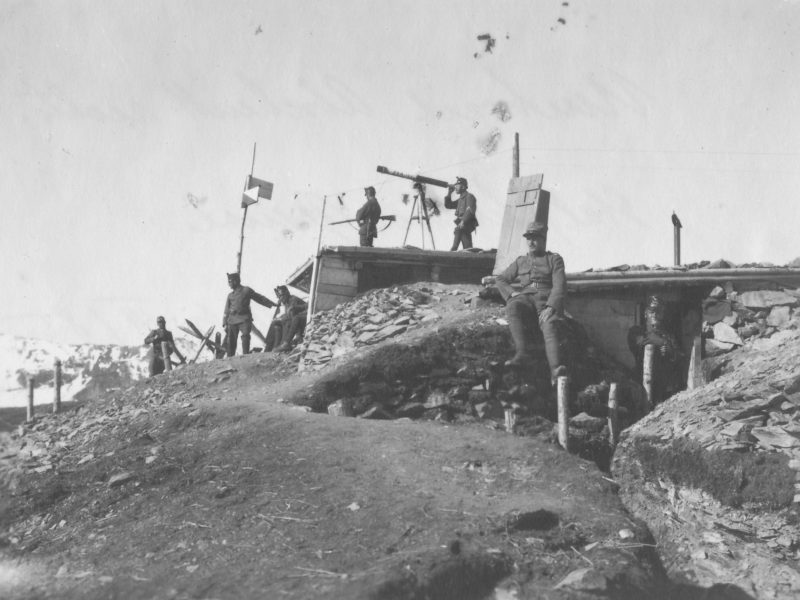

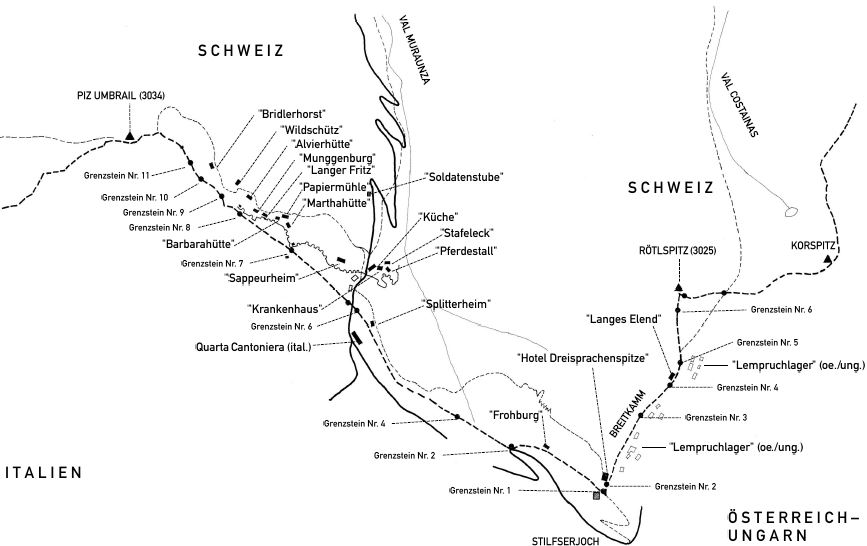

- Il dispositivo di difesa delle frontiere svizzere dalla Punta delle Tre Lingue alla Punta di Rims

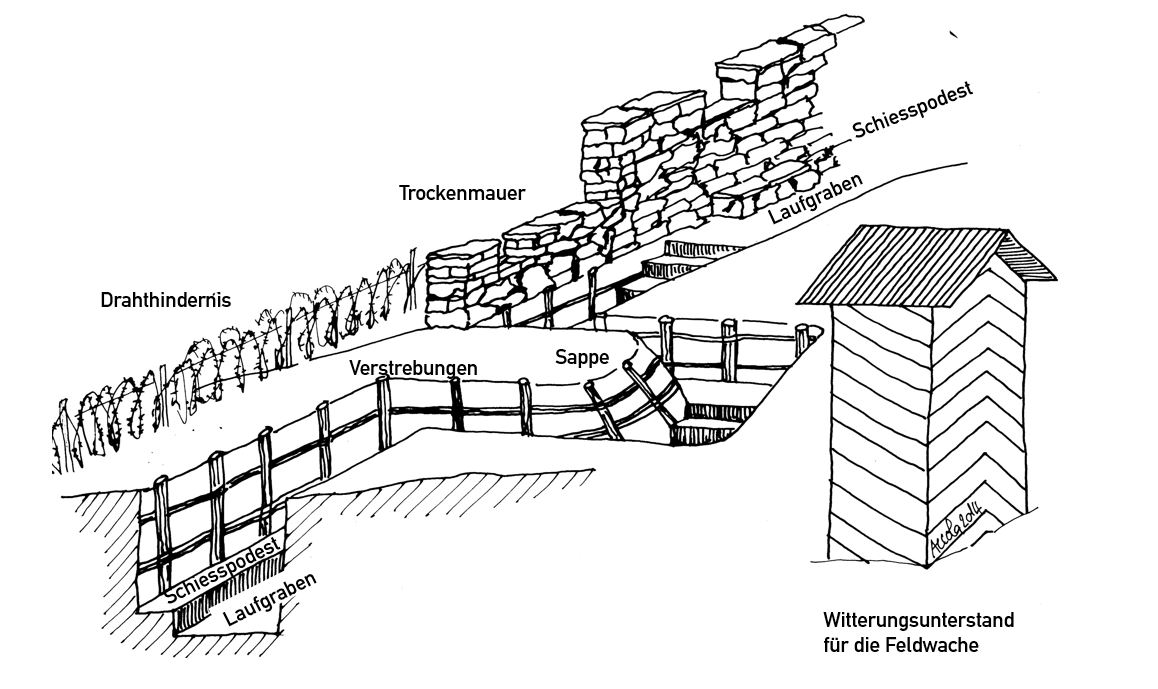

- Considerazioni tattiche e tecniche di combattimento dell’inizio del XX secolo;

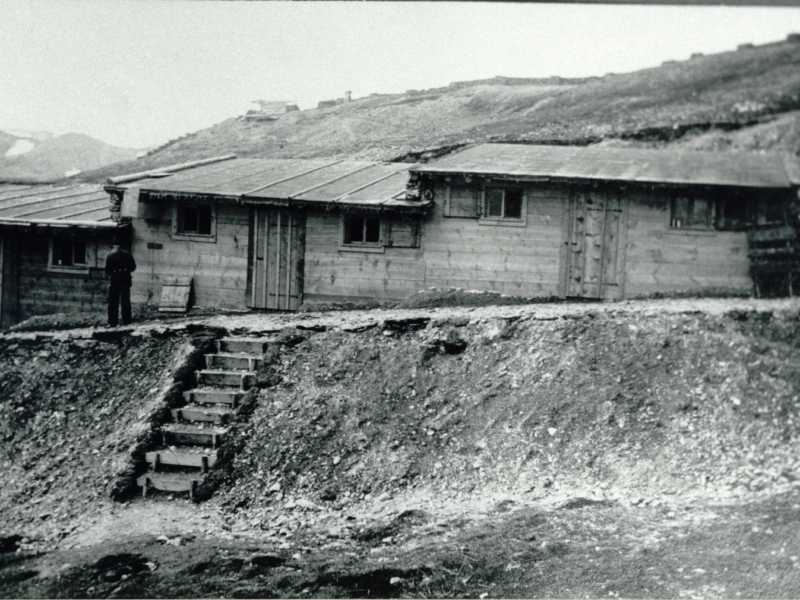

- Strutture ricettive e difensive;

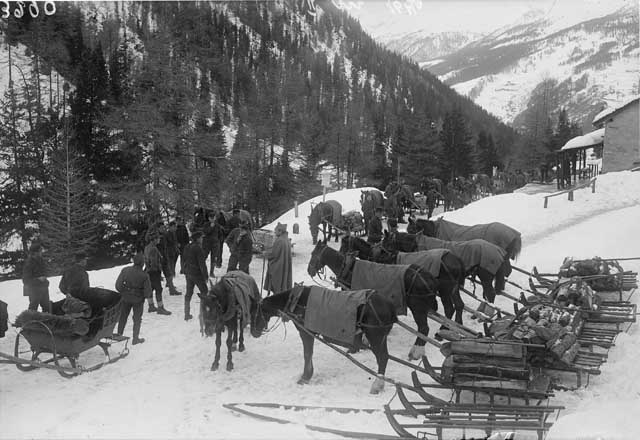

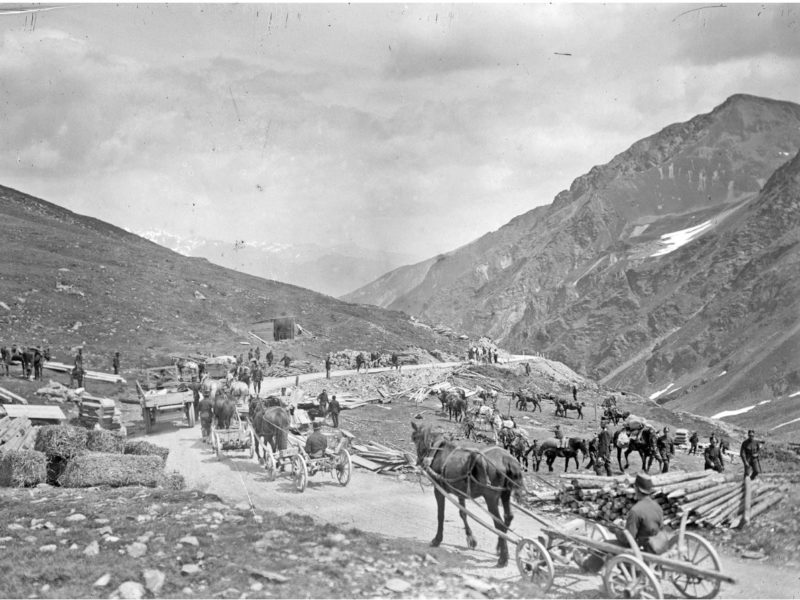

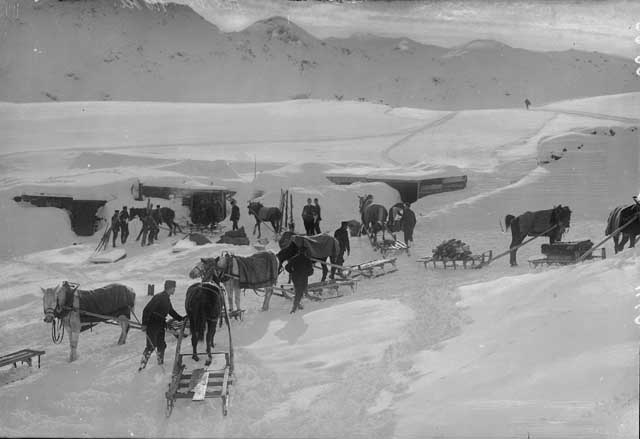

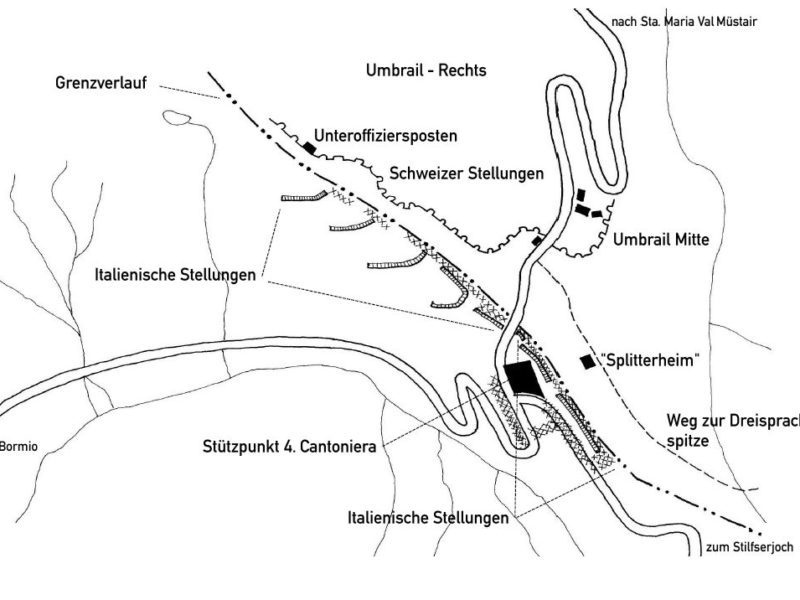

- Approvvigionamento e logistica delle truppe a «Umbrail Mitte»

- Il percorso dal Piz Umbrail (3033 m s.l.m.) alla Punta di Rims e ritorno al passo offre:

-

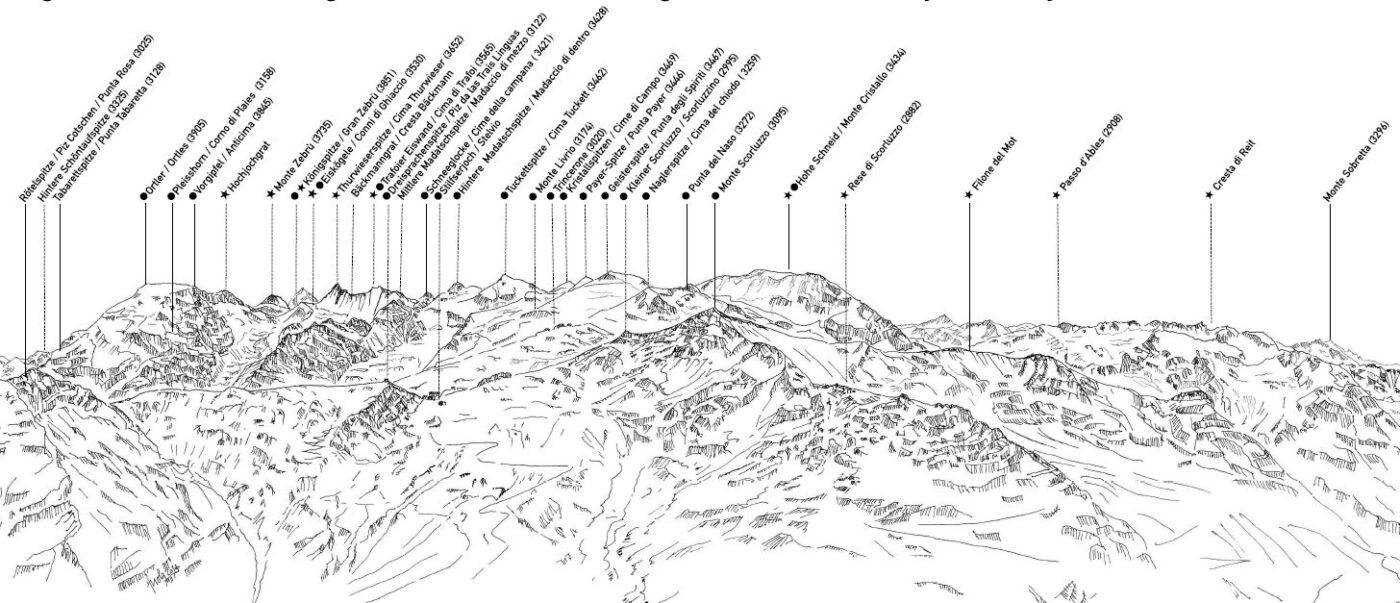

- una panoramica degli eventi verificatisi sul fronte dell’Ortolo;

- una panoramica generale dell’occupazione della frontiera svizzera;

- la problematica delle violazioni di frontiera e

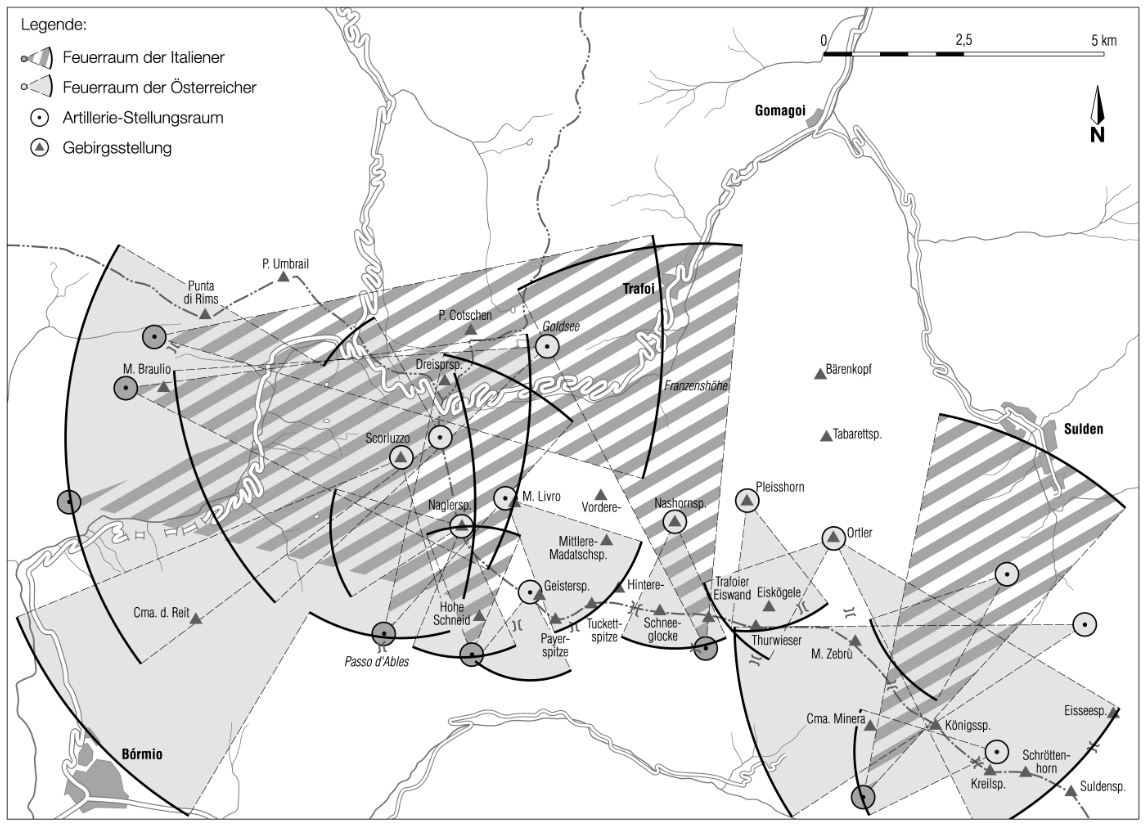

- l’importanza dell’artiglieria italiana nella guerra di montagna 1915-1918.