Di conseguenza, frequentò in qualità di Zögling (allievo) fino al 1890 i tre anni della sezione del genio presso la Reale Accademia Militare Tecnica (K.k. Technische Militärakademie) di Vienna, in Stiftgasse 2, che concluse con risultati medi. Il suo certificato scolastico ne attestava una

«comprensione piuttosto rapida, un’indole allegra, amante dell’onore e dotata di carattere, oltre a un comportamento premuroso e molto corretto».

All’età di 19 anni, da poco nominato sottotenente, iniziò la sua carriera nell’esercito imperiale e regio (k.u.k.) presso il Reggimento ferrovieri e telegrafisti. Oltre al servizio nel proprio reggimento, frequentò diversi corsi di perfezionamento, principalmente nel campo della tecnica del genio. Un protocollo dell’Accademia Militare del 1899 attesta la sua formazione nei seguenti ambiti: tattica, strategia, fortificazioni, teoria dell’artiglieria, geografia militare, tecnica delle costruzioni, elettrotecnica e lingua francese. Successivamente fu assegnato allo Stato maggiore della Direzione del Genio a Trento, dove partecipò alla costruzione di varie postazioni difensive in Val di Fiemme e al Passo Rolle. Nel 1900 fu promosso capitano, e nel 1908 raccomandato per il grado di maggiore del Genio, che ottenne nel 1910. Oltre a Vienna, le fonti indicano come sedi di servizio anche Korneuburg, Trento, Terezín (Theresienstadt), Cracovia e altri luoghi. Dal 1910 al 1913, insegnò materie ingegneristiche presso l’Accademia Militare.

All’inizio della guerra si occupò di opere di sbarramento in Tirolo, prestando servizio come tenente colonnello nella Direzione del Genio a Bressanone.

Tra dicembre 1914 e marzo 1915, sostenne la costruzione di fortificazioni in Galizia, dove fu riportato che prestò servizio “sotto il fuoco nemico”. Dopo la dichiarazione di guerra da parte dell’Italia, rientrò a Bressanone, dove si ammalò temporaneamente di dissenteria.

Il 1° settembre 1915, fu promosso colonnello.

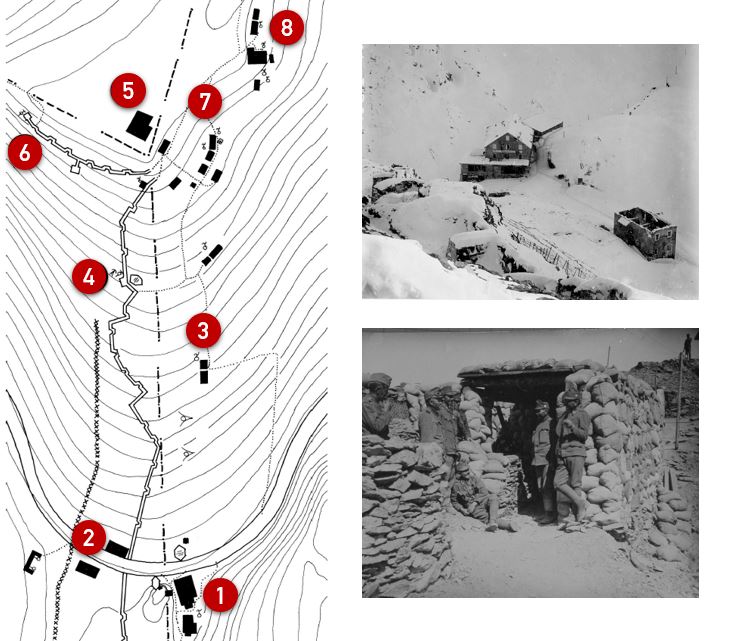

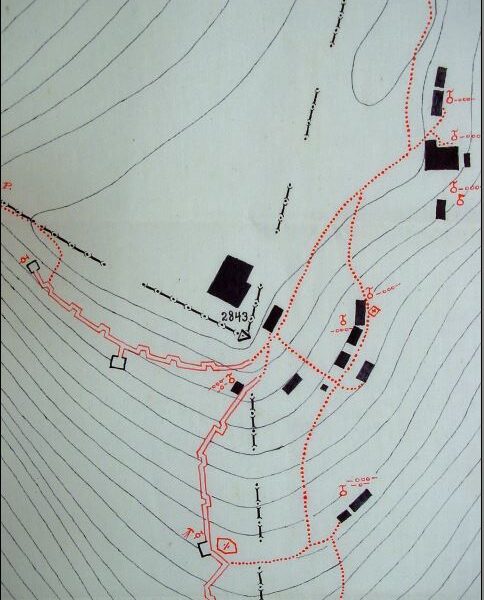

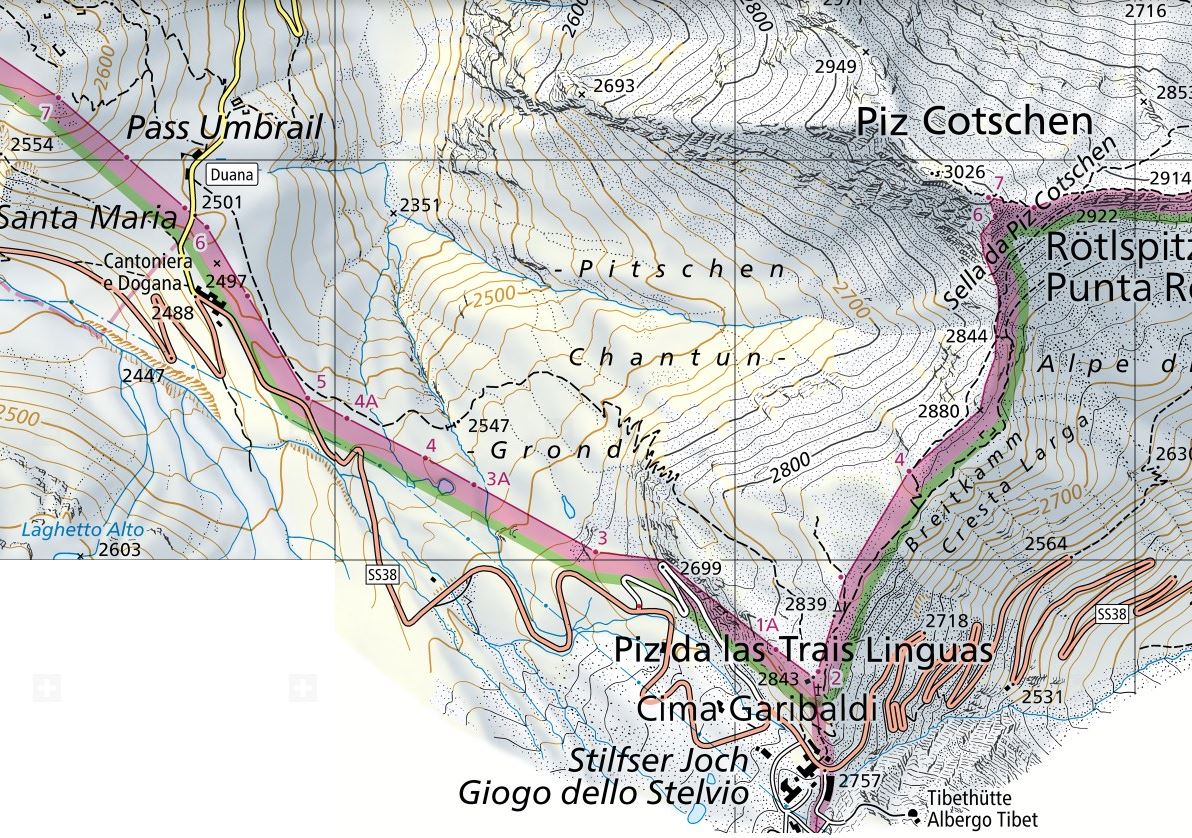

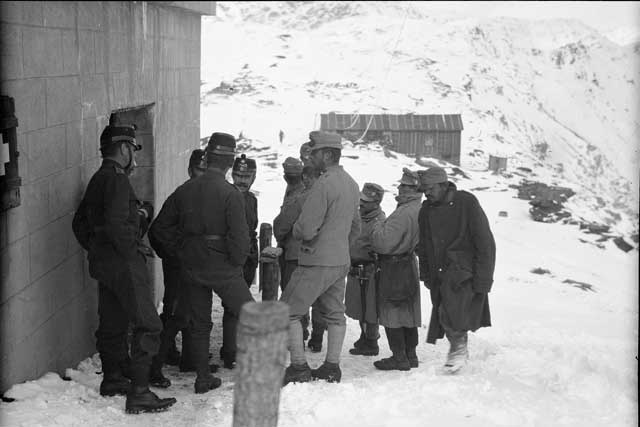

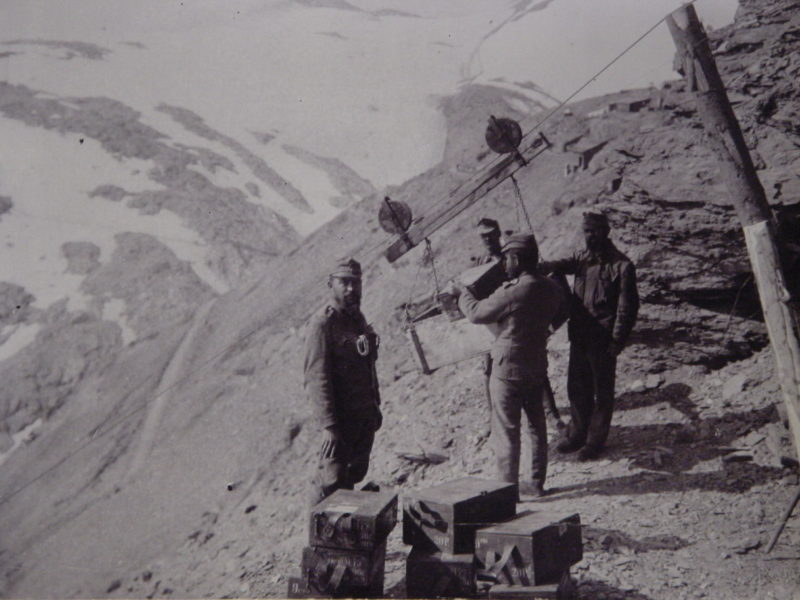

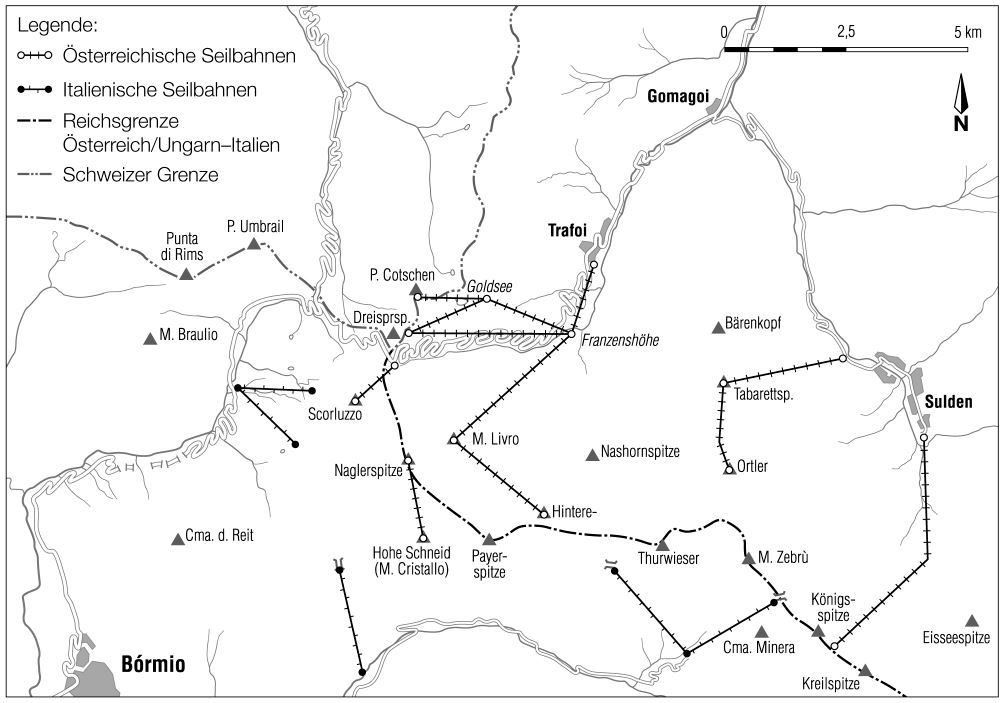

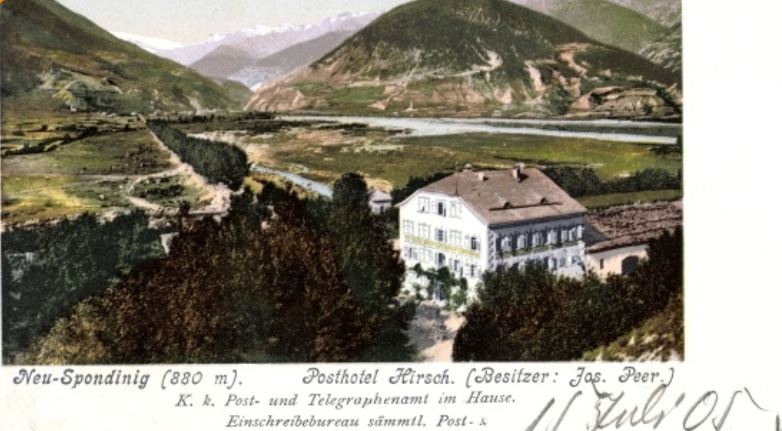

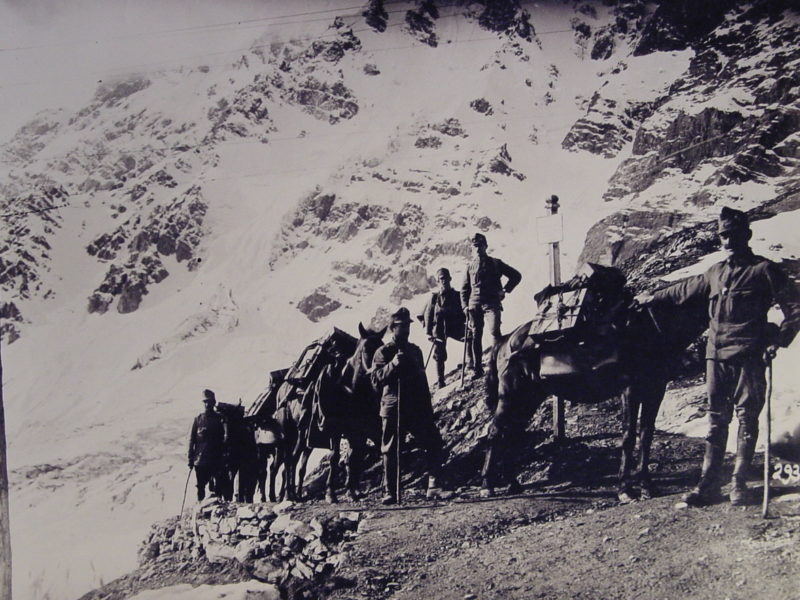

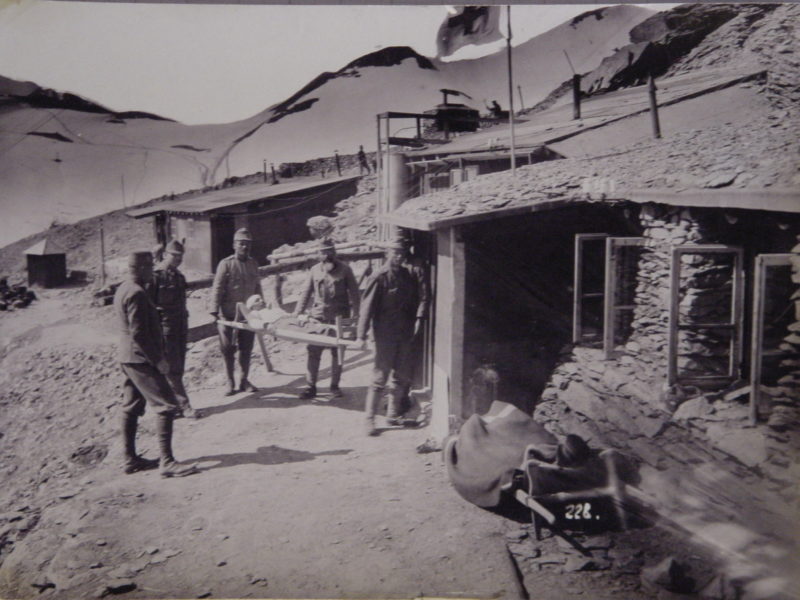

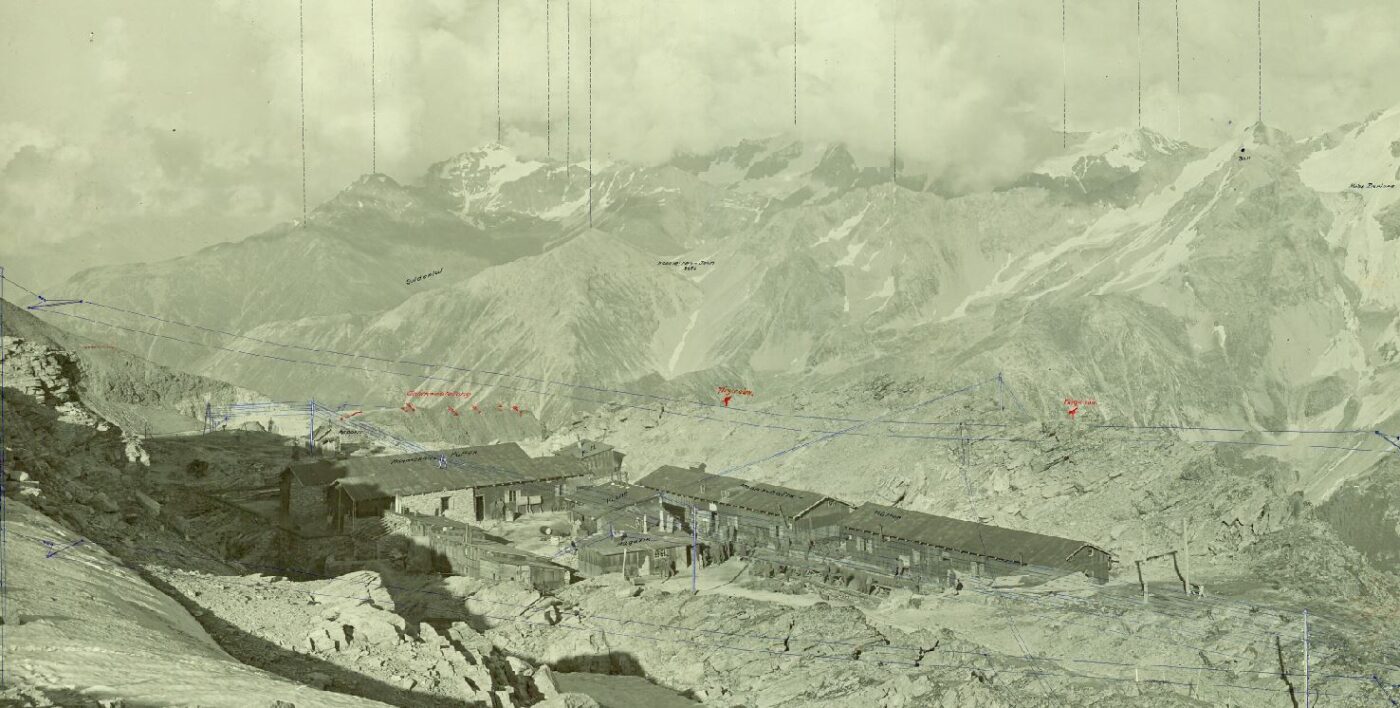

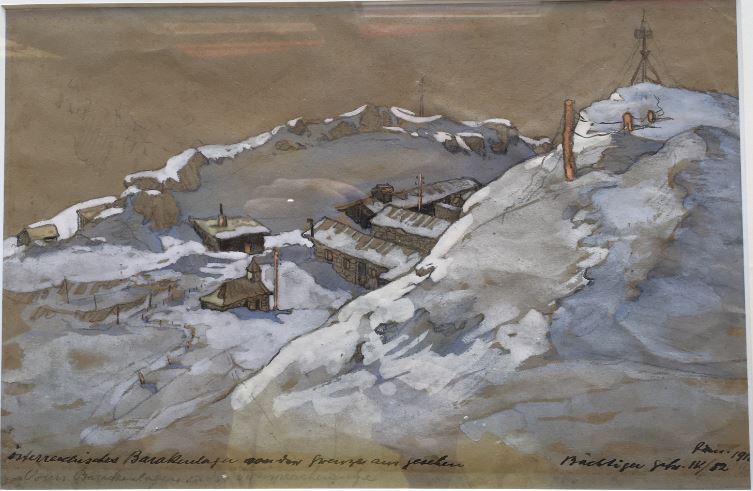

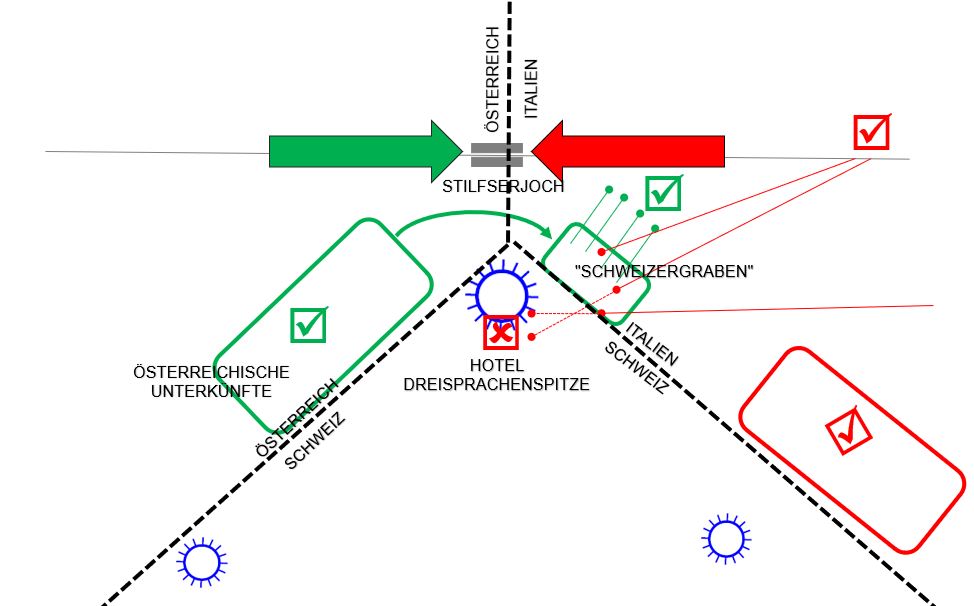

In questo ruolo, da ottobre 1915 assunse il comando del gruppo di combattimento sull’altopiano di Folgaria e, nel marzo 1916, dopo l’improvvisa morte del colonnello Abendorf, fu nominato comandante del settore difensivo dell’Ortles. Dal 1905, Lempruch era sposato con Maria-Viktoria contessa Sizzo-Noris.

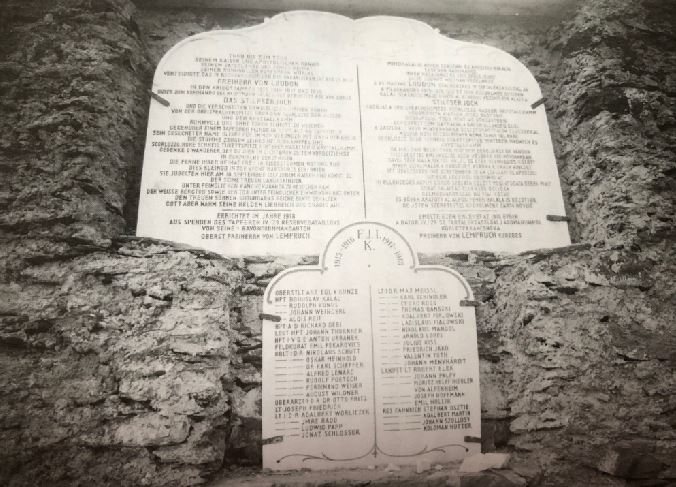

Da questo matrimonio nacquero due figli: la figlia Maria-Alix (1906) e il figlio Karl Heinrich (1907). Un terzo figlio, nato nel 1917, fu frutto di una relazione extraconiugale con la sua domestica a Prato allo Stelvio.Dopo la guerra, la famiglia Lempruch si stabilì a Innsbruck, dove il colonnello in congedo scrisse le proprie memorie di guerra, pubblicate nel 1925 nell’opera riccamente illustrata: «Il re delle Alpi tedesche e i suoi eroi – I combattimenti sull’Ortles 1915–1918». Nel frattempo, fu promosso general maggiore fuori servizio, probabilmente in riconoscimento dei suoi meriti e per l’aumento della pensione.

Non si conoscono altri motivi documentati per tale promozione. Trascorse gli ultimi anni della sua vita, vedovo dal 1930, a Wiedendorf, in Bassa Austria (oggi parte di Strass im Waldviertel).

Morì il 19 febbraio 1946, all’età di 75 anni, e fu sepolto a Elsarn.