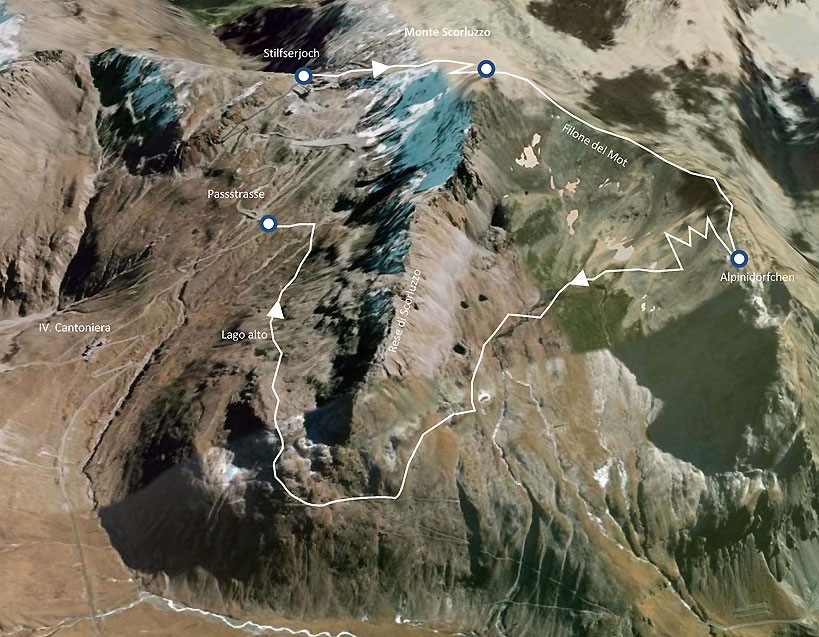

Passo delle Plattigiole – Piccolo Scorluzzo

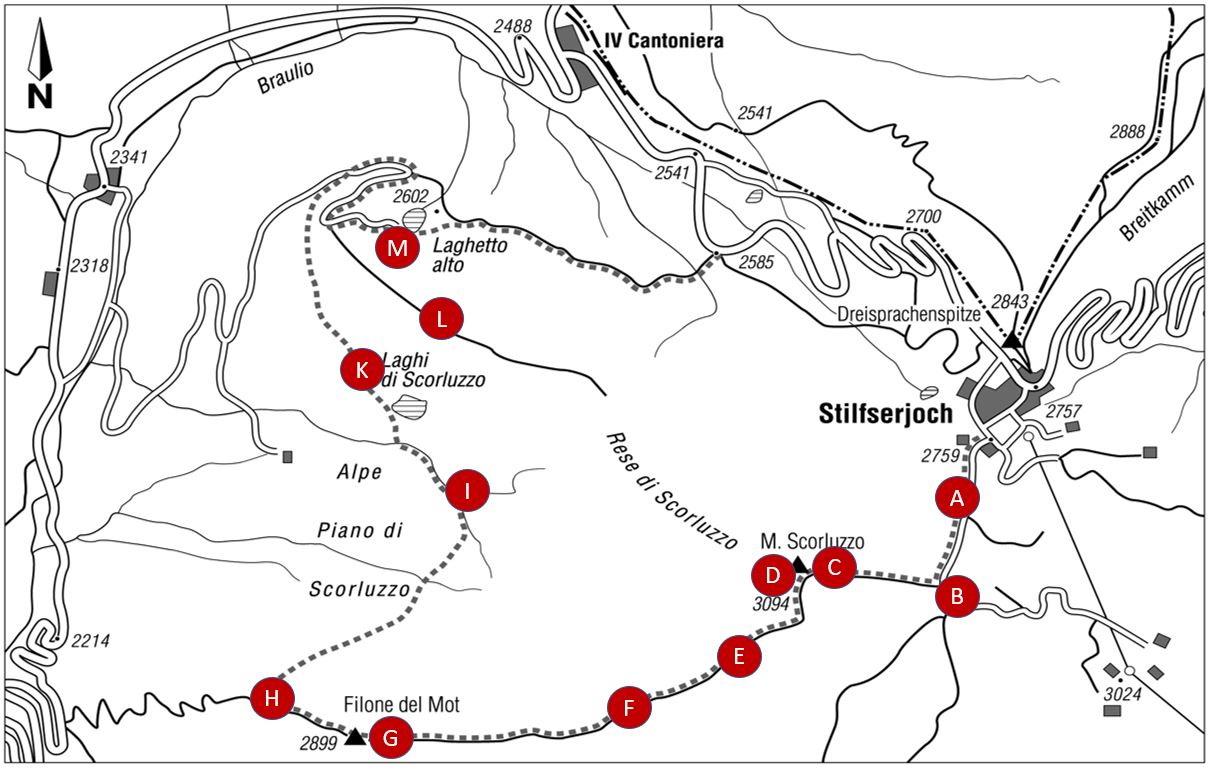

Durante la salita allo Scorluzzo, dopo aver raggiunto il primo scalino, abbandoniamo il sentiero escursionistico ufficiale (segnato in bianco e rosso) e ci teniamo a destra, fino a raggiungere, pochi metri più avanti, un evidente pianoro.

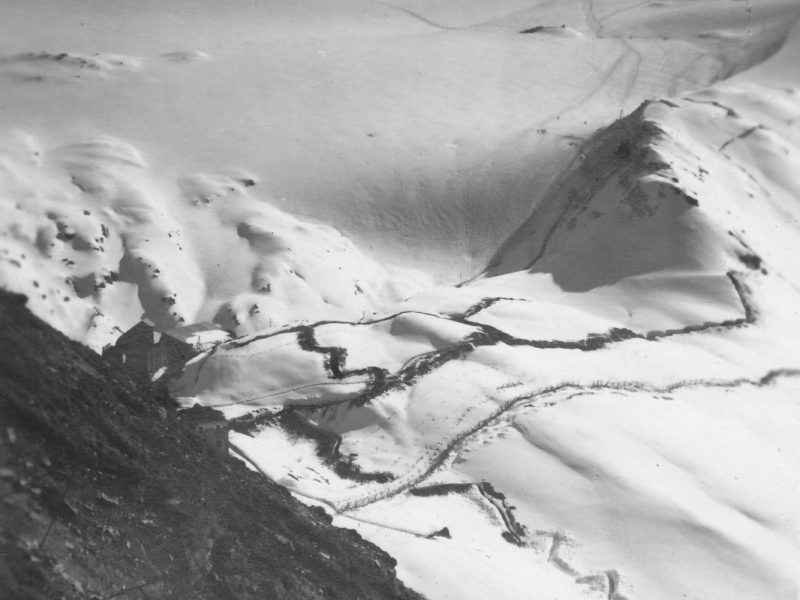

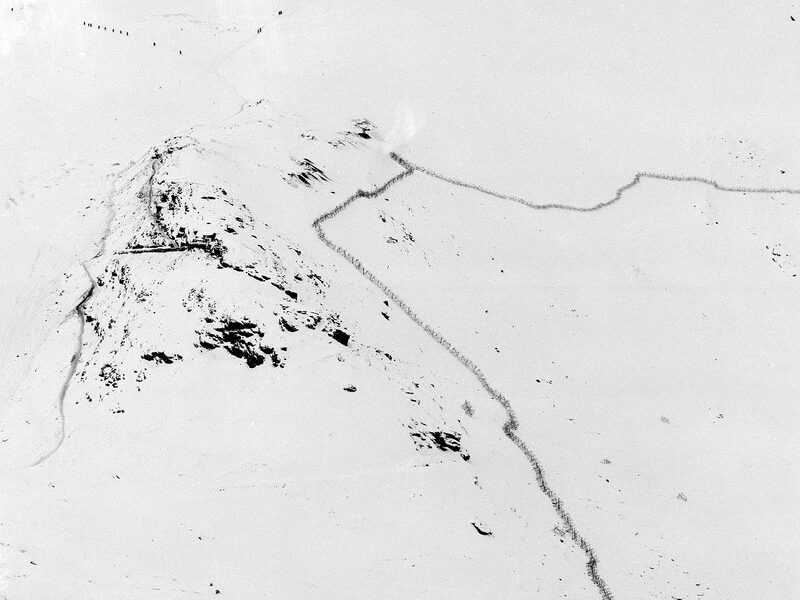

In questo tratto attraversiamo per la prima volta un sistema di trincee che corre trasversalmente rispetto alla linea difensiva del Passo delle Plattigiole, e incontriamo crateri d’impatto che testimoniano bombardamenti da parte dell’artiglieria italiana.

Il sistema di trincee appartiene alla posizione di fianco del valico, e non è difficile interpretarne il tracciato dal punto di vista tattico, a patto di conoscere un principio fondamentale: Immaginate un ferro di cavallo, oppure una U rovesciata in orizzontale. La base (cioè la curva) corrisponde alla linea di sbarramento principale, mentre i due bracci si protendono verso il nemico. Chi riusciva ad occupare questa forma di trincea, era in grado di colpire il nemico simultaneamente da tre direzioni.

Con questa immagine in mente, sarà facile comprendere la logica costruttiva di ogni sistema di trincee successivo. È utile sapere che questi “ferri di cavallo” esistevano in dimensioni molto diverse: piccoli e stretti, oppure grandi e molto larghi – ma il principio tattico restava sempre lo stesso. Ancor più importante: anche gli italiani utilizzavano questa tattica nella scelta delle posizioni.

Le tracce del fuoco di artiglieria, infine, rivelano l’intento dell’attaccante di sopprimere queste postazioni difensive, per rendere possibile un assalto senza essere colpiti dal fuoco diretto del nemico.

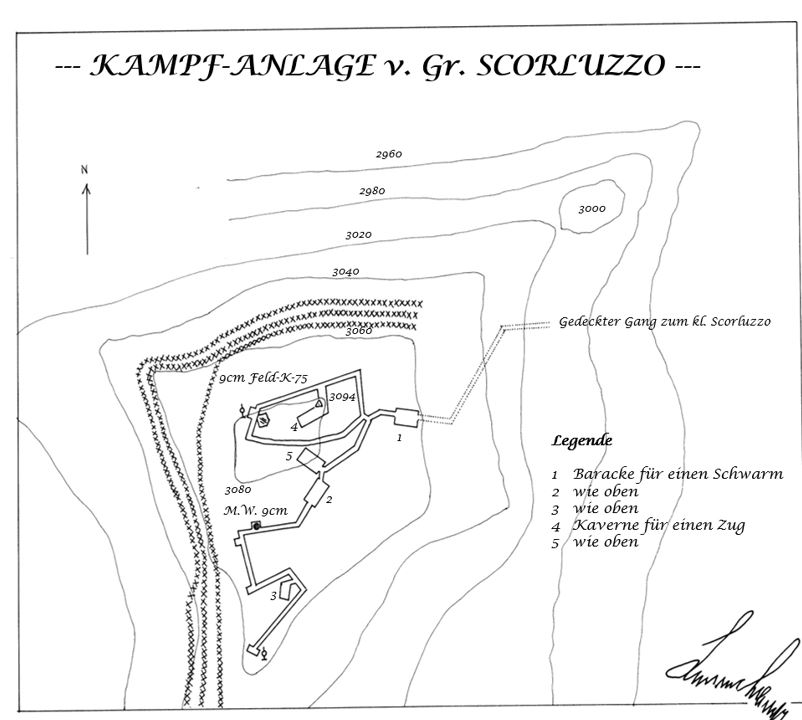

Piano delle posizioni del “Kleiner Scorluzzo”, riprodotto da uno schizzo originale del comandante del fronte dell’Ortles, Moritz Freiherr von Lempruch. Illustrazione: David Accola sulla base di documenti originali dell’Archivio Schaumann, Vienna.

Sul margine orientale del pianoro – indicato nella rappresentazione precedente come “caverna” – si trovano i basamenti in cemento armato della stazione della teleferica.

Attraverso questa teleferica di trasporto, il caposaldo dello Scorluzzo veniva rifornito dallo Stelvio (nella rappresentazione indicato come “Ferdinandshöhe”). Il cemento era un bene raro e veniva impiegato solo laddove la resistenza richiesta lo rendeva indispensabile. Il vero e proprio caposaldo sulla cima del “Piccolo Scorluzzo” era orientato su due fronti.

Da questa posizione era possibile aprire il fuoco sia sul settore anteriore del valico dello Stelvio, sul versante del Braulio (a nord), sia contrastare un attacco proveniente dalla Valle dei Vitelli (a sud).

Si raggiunge la vetta del „Grande Scorluzzo“ seguendo il sentiero escursionistico ufficiale. Questo sale ripidamente lungo la cresta sinistra (meridionale) e segue esattamente l’ex trincea di collegamento dal „Piccolo“ al „Grande Scorluzzo“.

Immediatamente dopo lo scoppio della guerra – cioè all’inizio di giugno 1915 – pattuglie degli Alpini occuparono la vetta. Questa si trovava già allora su territorio italiano e offriva una vista diretta oltre il confine ora conteso, nella Val Trafoi. I movimenti austriaci potevano essere riconosciuti con largo anticipo, a condizione che il tempo fosse buono.

DIFESA NAZIONALE DAL PUNTO DI VISTA DI VIENNA

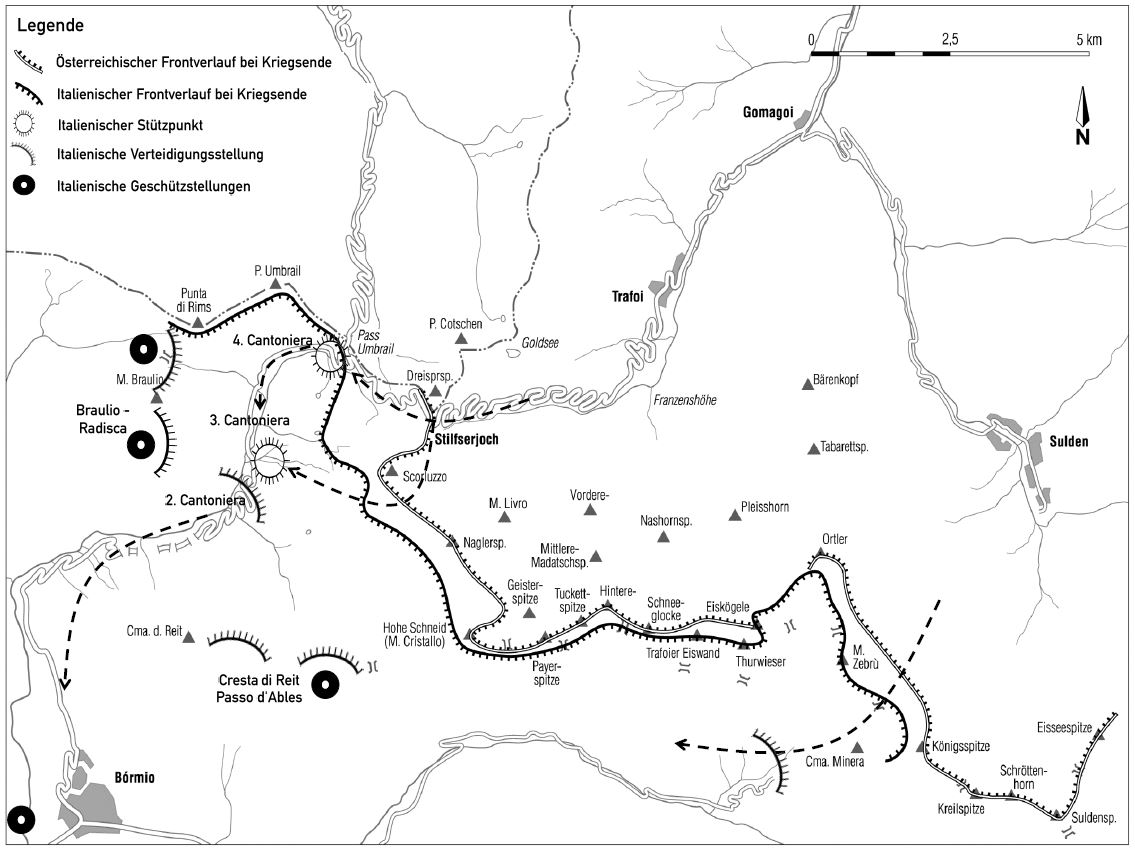

L’intenzione difensiva dell’Impero austro-ungarico, fino allo scoppio della guerra, era di contrastare un’eventuale avanzata italiana solo nei fondovalle, e in nessun caso lungo le creste montuose che segnavano il confine vero e proprio. Dal punto di vista dello Stato Maggiore austriaco, la „barriera stradale di Gomagoi“ – costruita tra il 1860 e il 1862 all’imbocco della Val di Solda nella Val Trafoi – si prestava perfettamente a questo scopo. Le linee difensive predisposte prima del conflitto si appoggiavano quindi a questa fortificazione.

Tuttavia, questa visione “prebellica” fu superata dalla realtà del nuovo tipo di guerra. Per approfondimenti sul dispositivo difensivo dell’Austria si rimanda all’articolo specifico sulla pagina “Kleinboden”.

La difesa nazionale dal punto di vista tirolese

Gli Standschützen, mobilitati per la difesa del territorio, giudicarono la decisione di Vienna un grave errore strategico, poiché provenivano proprio dalle regioni immediatamente colpite dallo scoppio della guerra. Essi gestivano masi e alpeggi situati nei pressi del confine, che secondo le direttive viennesi avrebbero dovuto essere abbandonati sena combattere. Una tale strategia era in totale contrasto con la loro concezione di difesa del proprio territorio. L’opinione diffusa tra la popolazione locale era chiara:

„Il nostro paese comincia al confine – non dove vorrebbero i viennesi“, e questa convinzione avrebbe avuto delle conseguenze.

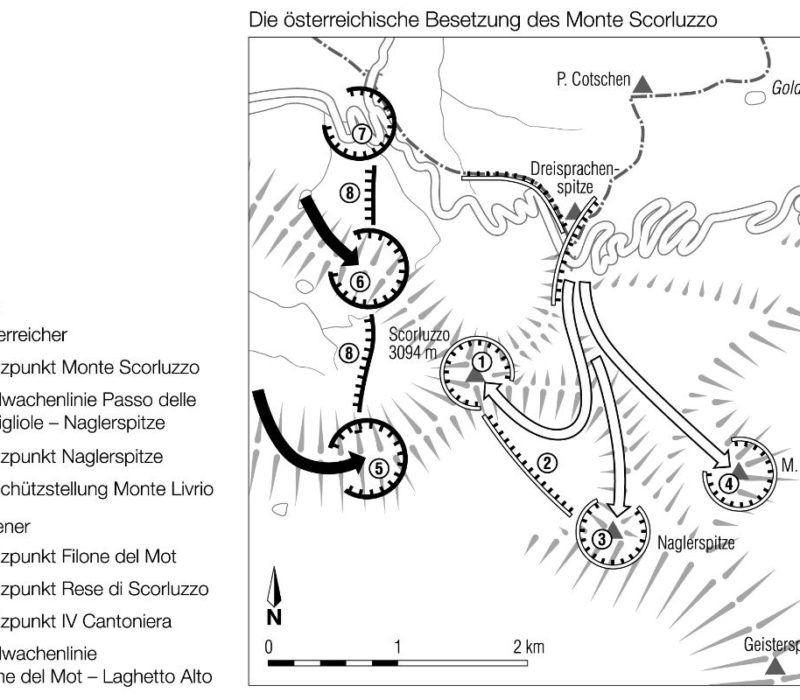

L’AZIONE del distaccamento D’ATTACCO DI ANDREAS STEINER

Il 4 giugno 1915, il capitano di gendarmeria Andreas Steiner diede avvio a un’operazione che avrebbe avuto un impatto determinante sull’andamento del conflitto nel settore dell’Ortles. Con circa 40 uomini suddivisi in tre gruppi, riuscì a scacciare gli italiani dalla vetta del Monte Scorluzzo. L’attacco avvenne in condizioni di scarsa visibilità e fu preceduto da un bombardamento di artiglieria proveniente dalla posizione di Goldsee. In seguito, lo Scorluzzo venne occupato stabilmente e rimase sotto controllo austriaco fino alla fine della guerra.

Ciò che più tardi fu celebrato come un’impresa eroica ricevette però scarsa attenzione nei primi giorni del conflitto. Il diario del comando responsabile della difesa del settore Ortler riporta infatti alla data del 4 giugno 1915:

„La baracca predisposta dagli italiani sullo Scorluzzo è stata distrutta dal nostro fuoco d’artiglieria. Dopo il ritiro degli italiani, una nostra pattuglia ha trovato sacchi a pelo, mantelli, stoviglie ecc.

Il reparto segnalato presso la terza Cantoniera si è ritirato ulteriormente verso Bormio.

Alla Bocchetta di Forcola si continua a lavorare alla predisposizione della posizione.

Per il resto, situazione invariata.”

Questo passaggio lascia intendere che la presa dello Scorluzzo non fu propriamente un attacco di fanteria in senso classico. Le truppe italiane si ritirarono dalla vetta a causa del bombardamento, e il distaccamento Steiner ne prese possesso senza combattere.

OCUPAZIONE DELLE POSTAZIONI IN QUOTA

L’occupazione dello Scorluzzo ebbe come conseguenza la necessità di spostare l’intera linea difensiva austriaca. Le originarie opere di sbarramento vennero disarmate e i pezzi d’artiglieria furono trasferiti sulle alture dominanti, come il Monte Livrio, la Cima di Chiodo e, naturalmente, la cima dello Scorluzzo.

Il caposaldo sulla cima dello Scorluzzo secondo uno schizzo di Moritz von Lempruch. Illustrazione: David Accola sulla base di documenti originali dell’Archivio Schaumann, Vienna.

IL caposaldo SULLA CIMA

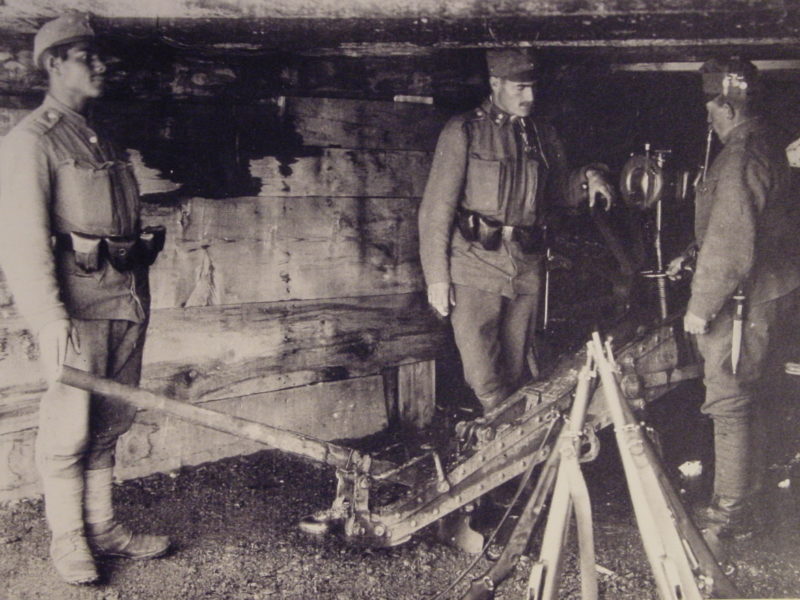

Raggiunto il punto più alto del Monte Scorluzzo, ci si imbatte innanzitutto nei resti dell’alloggio in caverna, indicato nello schizzo soprastante con il numero 1. Lempruch lo descrive come alloggio di uno “sciame”, termine che nel linguaggio militare odierno corrisponde approssimativamente a una “squadra” (cioè 8-10 uomini).

È facilmente riconoscibile il tracciato della trincea di collegamento e combattimento sul versante nord. Le restanti infrastrutture difensive risultano invece difficili da individuare sul terreno: le caverne sono crollate e anche gli accessi sono oggi pressoché irrintracciabili.

Se si sommano le indicazioni di Lempruch sulla capacità ricettiva dell’accampamento (due plotoni e tre squadre), si può stimare l’effettivo schierato sul Monte Scorluzzo in una compagnia ridotta, ossia circa 90 uomini.

DISCESA VERSO IL FILONE DEL MOT

La discesa dalla vetta avviene lungo la cresta orientata a sud-ovest in direzione del Filone del Mot. Anche in questo tratto si incontrano postazioni austriache, realizzate per proteggere il caposaldo sulla vetta. Mentre l’attuale sentiero segue per lo più il tracciato della cresta, i soldati austriaci dovevano procedere con estrema cautela per evitare di esporsi lungo questa linea di crinale. Essa era infatti facilmente visibile dalle postazioni italiane sul Filone del Mot, e ogni movimento – in presenza di buona visibilità – poteva essere osservato con precisione. Una scarica di fucileria da parte degli Alpini era la conseguenza logica di tali avvistamenti.

Ai piedi della compatta formazione rocciosa si trovano le ultime tracce dei Standschützen: la loro postazione avanzata. Riconoscerla è semplice. Non appena si attraversano i resti – ancora oggi presenti a terra – delle barriere di filo spinato, si è passati esattamente nel punto dove essa si trovava. Questo ostacolo correva trasversalmente rispetto alla cresta, estendendosi fino a metà del versante occidentale dello Scorluzzo.

la terra di nessuno

I circa 300 metri in linea d’aria tra l’avamposto austriaco ai piedi della vetta e il primo caposaldo italiano sul Filone erano considerati “terra di nessuno”. In questa zona non vi erano né postazioni né ostacoli – ma l’area era estremamente “carica di piombo”. Tentativi di avvicinamento alle postazioni nemiche avevano possibilità di successo solo se l’avversario non vedeva nulla, dormiva oppure doveva far fronte alle spesso avverse condizioni meteorologiche: quindi in presenza di nebbia, durante la notte o durante le tempeste.

LUNGO IL FILONE DEL MOT

Lungo il percorso del Filone del Mot, lo sguardo è catturato alla vostra sinistra dalla silhouette marcata della Hohe Schneid (Monte Cristallo in italiano). Questa vetta rocciosa (sulla destra) fu occupata dagli italiani nell’ottobre del 1916 e collegata tramite una teleferica. Ciò permise agli Alpini di aprire il fuoco contro la postazione austriaca sul Monte Scorluzzo.

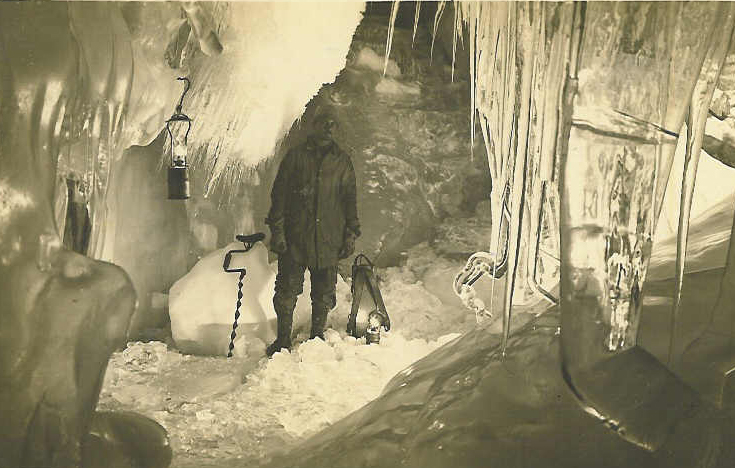

Durante l’inverno 1916/17, gli austriaci scavarono un tunnel d’attacco dalla Cima di Chiodo attraverso il ghiacciaio del Cristallo e la potente parete di ghiaccio, allora molto più massiccia, e occuparono la vetta glaciale il 17 marzo.

A distanza di una sassata si fronteggiavano ora gli avamposti degli Standschützen e degli Alpini, e si può facilmente immaginare che su quella gelida altura la guerra si svolgesse in forma ben diversa da quanto previsto a Roma e Vienna. Aneddoti raccontano di episodi di fraternizzazione tra le guarnigioni di vetta, che giunsero persino allo scambio di generi alimentari.

Gli avamposti degli Standschützen e degli Alpini erano ormai a pochi passi l’uno dall’altro ed è facile immaginare che la guerra si combattesse su questo punto panoramico ghiacciato in modo diverso da quanto ci si aspettava a Roma e a Vienna. Gli aneddoti raccontano della fraternizzazione degli equipaggi in vetta, che a volte sfociava in uno scambio di cibo.

Rappresentazione delle posizioni austriache e italiane sull’Hohe Schneid (stato: autunno 1918). Pubblicato per gentile concessione del Kaiserjägermuseum di Innsbruck.

Proseguiamo lungo il crinale seguendo il sentiero escursionistico per visitare il caposaldo di fanteria sul Filone. Il sentiero è in condizioni sorprendentemente buone, sostenuto sul lato a monte da una solida muratura. Se aveste percorso questo tratto oltre 100 anni fa, non avreste visto nulla – e, ancora meglio, non sareste stati visti. Il sentiero odierno segue infatti l’allora trincea coperta d’accesso alla guardia avanzata, che avete già superato.

Poco prima dell’ultimo rilievo del crinale del Filone lasciamo il sentiero ufficiale e lo aggiriamo sulla sinistra. Pochi metri al di sotto del crinale ci imbattiamo in un’impressionante trincea di collegamento che conduce al caposaldo citato sul Filone.

Subito prima dell’ultima salita in cresta del Filone, lasciamo il sentiero ufficiale e lo aggiriamo sulla sinistra. Pochi metri sotto la cresta, si incontra un’impressionante trincea che conduce alla già citata base sul Filone.

Rifugio di osservazione presso la base del Filone con il Monte Scorluzzo sullo sfondo.

DA FILONE A “MACHU PICHU”

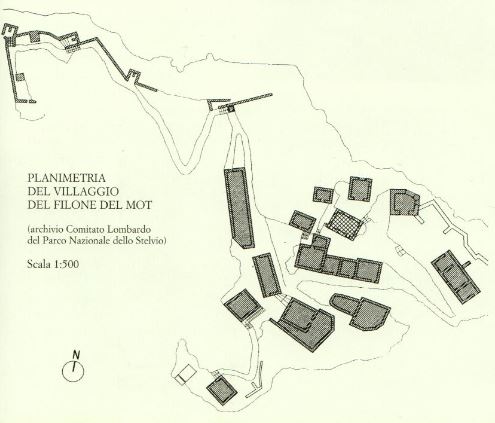

Subito dopo la base di Filone, lasciamo il caposaldo ed entriamo nella zona posteriore, che era stata allestita per il supporto logistico. Le fondamenta degli edifici lungo il percorso sono impressionanti e testimoniano che gli italiani ospitarono qui un gran numero di soldati.

Ci imbattiamo in edifici adibiti ad alloggi e nei resti di una caserma – almeno il fatto che ci sia un gran numero di lattine nelle immediate vicinanze della caserma non suggerisce altre conclusioni.

La leggendaria cittadella Inca nelle Ande peruviane fu scoperta nel 1911. Non sorprende quindi che si sia presto affermato un paragone con il villaggetto degli Alpini sul versante del Filone del Mot: anche questo infatti “si aggrappa” alle rocce a picco sulla Val Braulio, proprio come il suo celebre omonimo. La denominazione «un vero piccolo Machu Picchu» si ritrova anche in documenti ufficiali e diari, per cui il suo utilizzo – nonostante le ovvie differenze dimensionali rispetto all’originale – appare legittimo. Non è possibile determinare con certezza quanti soldati fossero alloggiati nel villaggetto degli Alpini. Presumendo che ospitasse una o due compagnie, non ci si discosterebbe troppo dalla realtà. “Machu Picchu” era rifornito tramite una teleferica da trasporto proveniente dalla Val Braulio, la cui stazione a valle si trovava presso la Terza Cantoniera, non lontano dall’allora cimitero di guerra.

Un piccolo “Machu pichu” al Filone del Mot. Foto 2017.

Misure difensive italiane nella Valle Braulio

Dal belvedere del villaggetto degli Alpini si apre per la prima volta una vista impressionante sul profondo solco della valle che scende verso Bormio. Proprio all’estremità della cresta, che qui precipita ripidamente, si trovava la seconda linea difensiva italiana.

Anche in questo punto le truppe italiane si prepararono a un possibile attacco austriaco e predisposero adeguate misure di difesa.

Le misure difensive italiane nella Valle Braulio nell’ipotesi di un attacco austriaco in Valtellina (frecce interrotte). Rappresentazione integrata tratta da: Accola, Fuhrer: Stilfserjoch-Umbrail 1914-1918, documentazione, 2000, Au-Wädenswil.

Da “Machu Picchu” al Rese di Scorluzzo

La discesa da “Machu Picchu” avviene lungo il versante nord-occidentale – in termini militari: lungo il versante anteriore. Di conseguenza, qui non si trovano resti di strutture difensive. Solo alcuni travi di legno e frammenti di rete metallica si trovano lungo il tracciato, probabilmente trascinati nelle attuali posizioni da valanghe provenienti dal Filone nel corso degli anni. Dal punto di vista storico, però, questi resti non sono rilevanti. Una volta raggiunto l’altopiano erboso ai piedi del Monte Scorluzzo – indicato sulle carte come “Piano di Scorluzzo” – si incontrano nuovamente posizioni difensive italiane. Il tracciato della linea difensiva, costruita in modo rettilineo lungo la cresta, è ancora ben visibile nonostante la vegetazione oggi nuovamente presente. Si presume che tale linea non sia mai stata rafforzata da trincee, sebbene le condizioni del terreno lo avrebbero permesso. Tuttavia, ciò appare comprensibile considerando la possibile direzione di un attacco austriaco, che avrebbe dovuto scendere dal Monte Scorluzzo lungo il ripido versante nord-occidentale, completamente esposto all’artiglieria italiana: un’operazione estremamente rischiosa.

Il principio “a ferro di cavallo”, spiegato in precedenza presso il Passo delle Plattigiole, si ritrova anche sul Piano di Scorluzzo, qui in una forma molto estesa. Il fianco destro era protetto dal Filone del Mot, mentre quello sinistro dal Rese di Scorluzzo, la cresta nord-occidentale ben visibile dell’omonimo monte.

Per un breve tratto il sentiero segue un limpido ruscello di montagna, costeggiato da delicati pennacchi di erioforo, per poi piegare leggermente a destra e salire brevemente fino a raggiungere il Lago di Scorluzzo. Il livello dell’acqua di questo lago di montagna, quasi perfettamente circolare, dipende dallo scioglimento delle nevi. Non ha né immissari né emissari superficiali. Non deve quindi sorprendere se questo lago, pieno fino all’orlo in primavera, si riduce a una semplice pozza a fine estate, soprattutto dopo mesi estivi particolarmente secchi.