Come facciamo a sapere davvero cosa accadde all’epoca, e quanto corrisponde effettivamente alla verità?

L’analisi di fonti, documenti, leggende e aneddoti richiede grande sensibilità e discernimento.

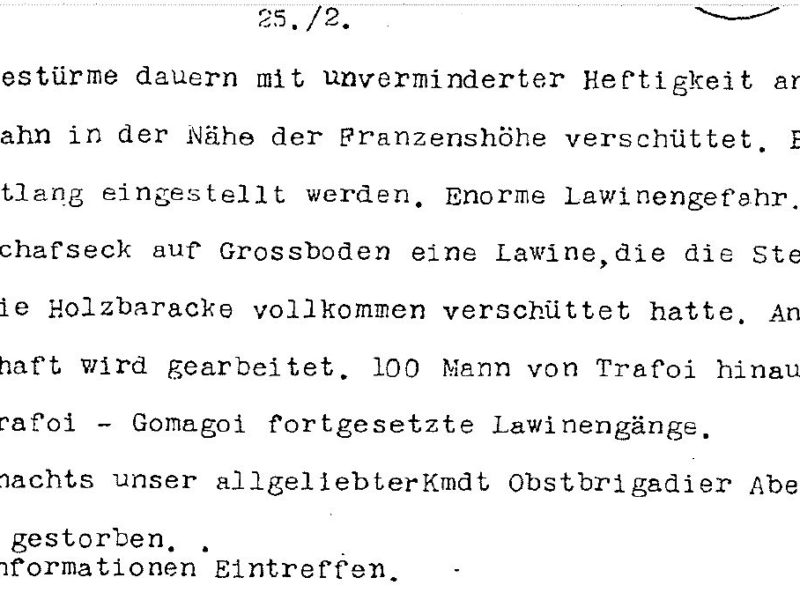

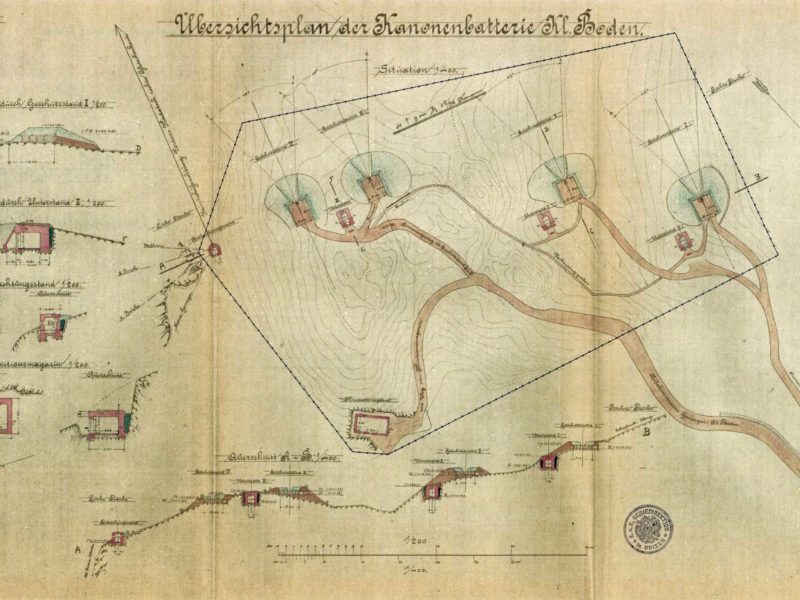

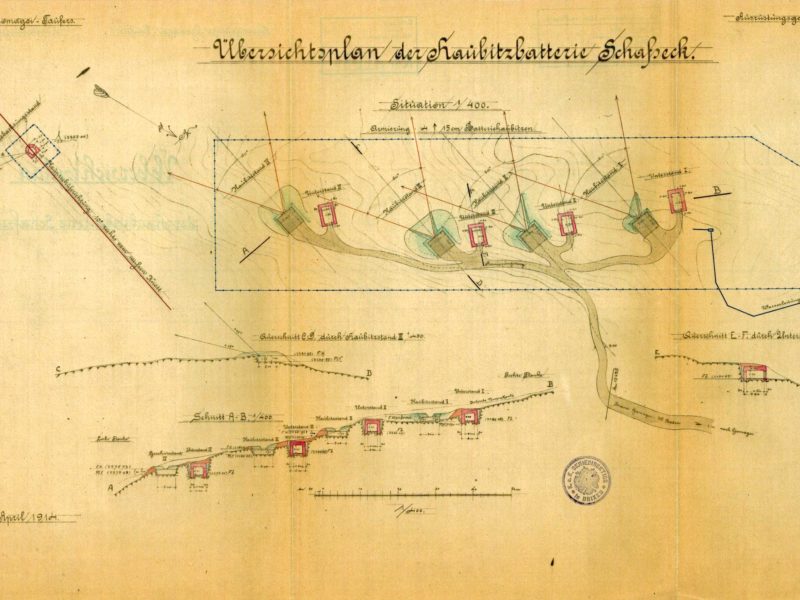

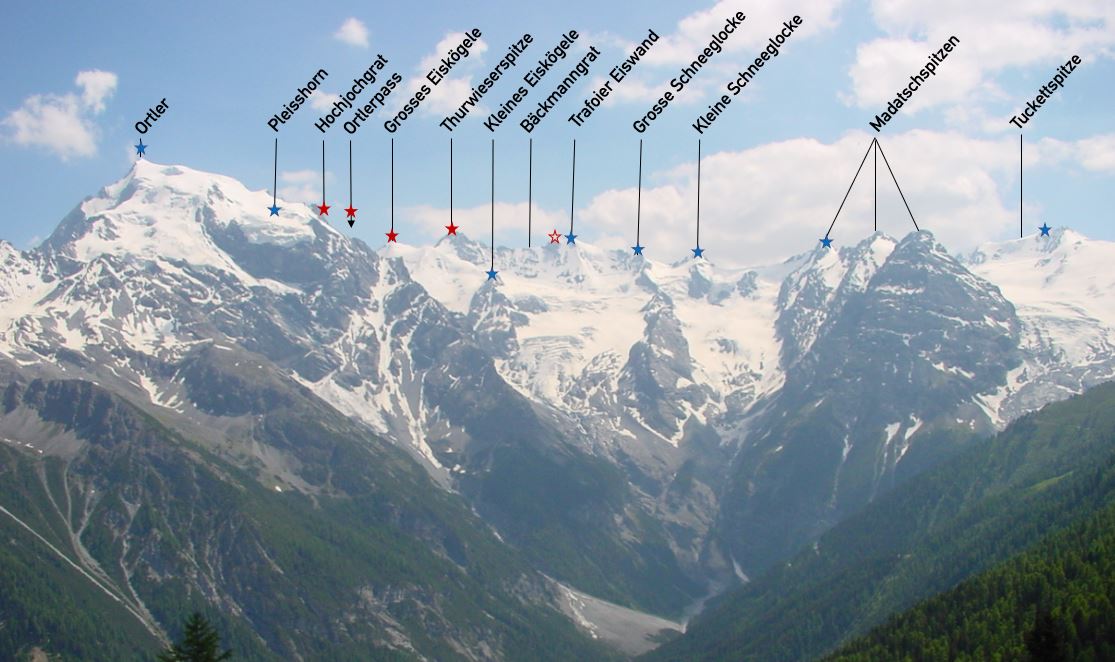

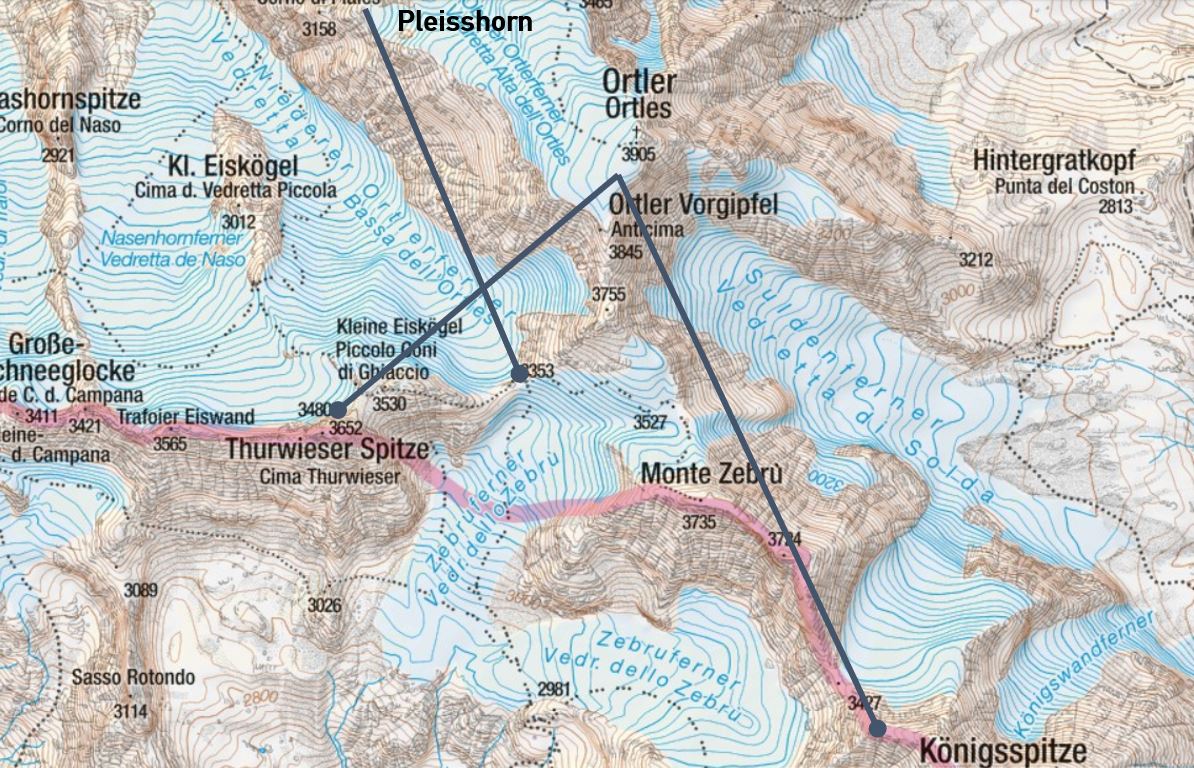

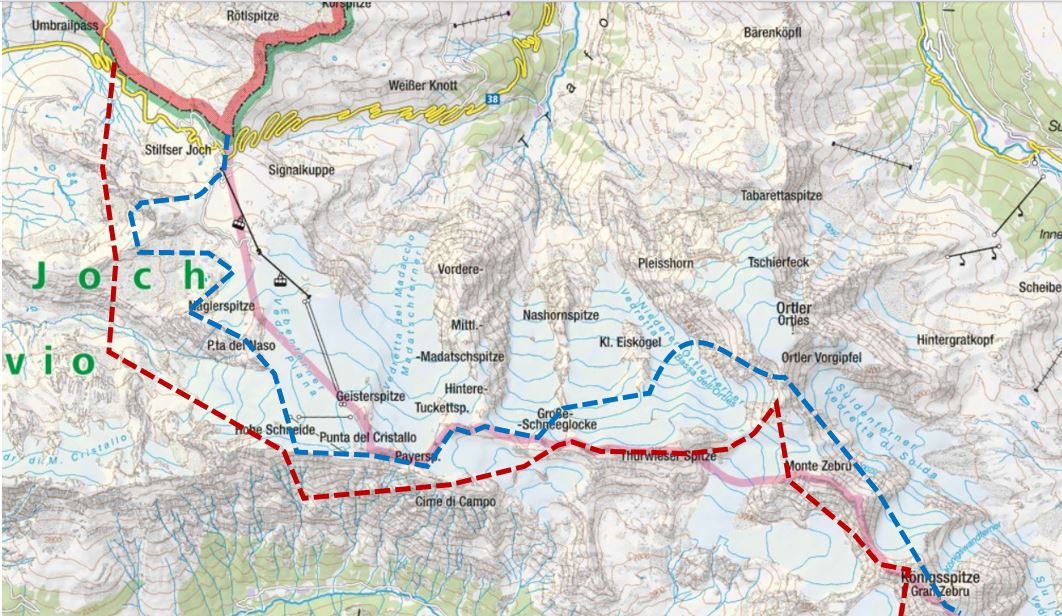

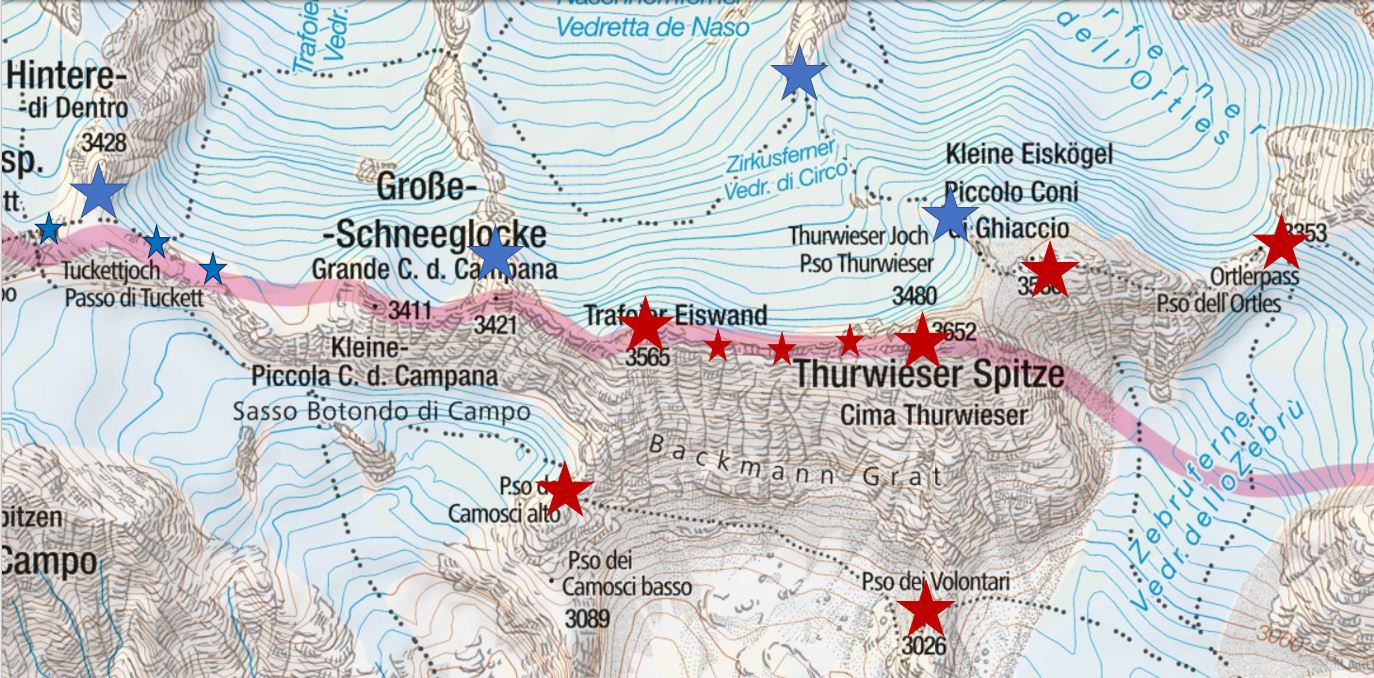

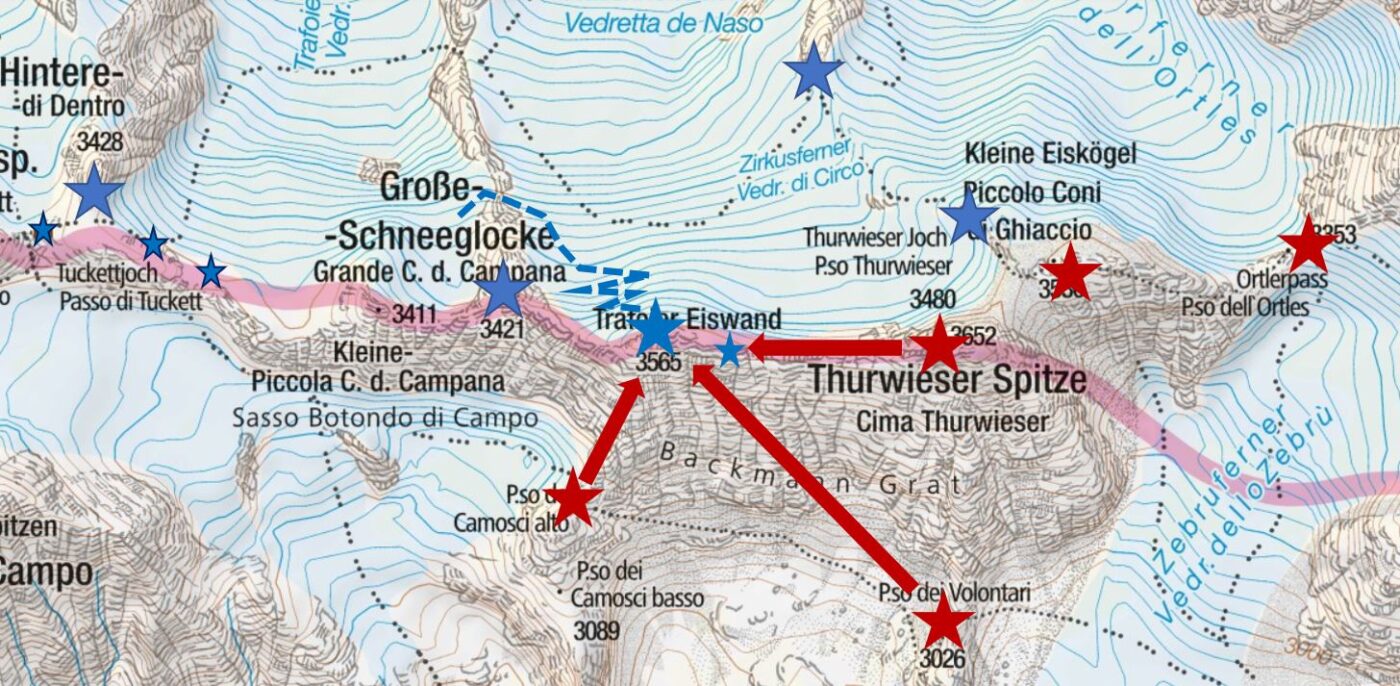

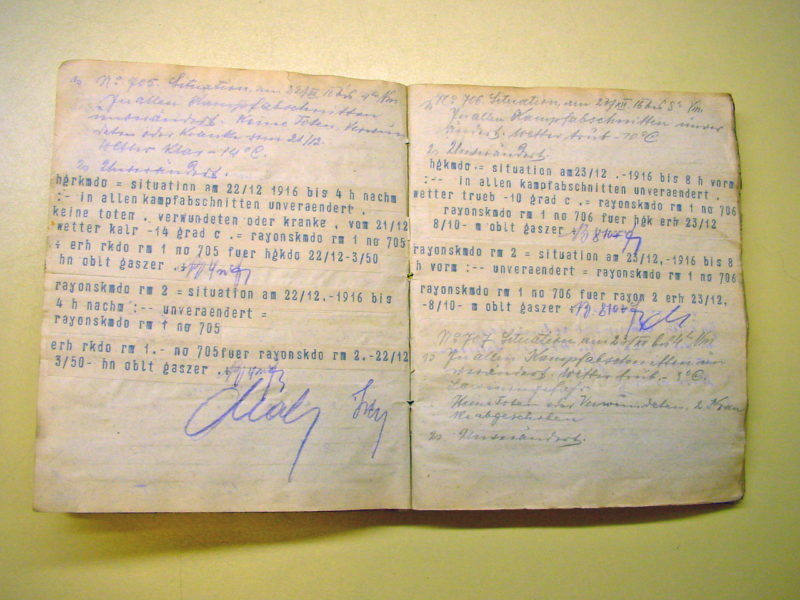

Le fonti primarie sono considerate le più affidabili. A questa categoria appartengono i diari di reparto, così come i “documenti di guerra” tuttora disponibili, ad esempio: ordini, regolamenti di servizio, telegrammi. Tutte queste fonti condividono un criterio comune: sono state redatte al momento stesso degli eventi, ad esempio, nei diari veniva annotato ogni sera ciò che era accaduto durante la giornata, senza ancora conoscerne la successiva rilevanza storica, e inoltre, non sono normalmente disponibili in forma stampata. Tali materiali si trovano negli archivi di Stato, ma sono spesso lacunosi. La mancanza di rientro sistematico dei documenti dal fronte sud-occidentale a partire dalla primavera 1917 testimonia il collasso dell’amministrazione asburgica, fino ad allora rigidamente burocratica. Proprio per questo, il diario di reparto dell’estate 1917, che avrebbe dovuto documentare gli eventi intorno alla parete ghiacciata di Trafoi, risulta introvabile presso l’Archivio di Stato austriaco.

Le fonti secondarie richiedono invece una valutazione più critica. Si tratta di resoconti coerenti, basati su fonti primarie, ma redatti in un momento in cui gli effetti degli eventi erano già noti. Testimonianze di combattenti, come ad esempio l’opera di Lempruch, pubblicata nel 1925, rientrano in questa categoria. In questi casi, la presentazione dei fatti e le interpretazioni basate su ricordi o giustificazioni personali ricadono, almeno in parte, nella sfera del “dubbio”.

Le ricostruzioni storiografiche moderne, invece, si basano su fonti primarie e secondarie, e se ben fondate, cercano di confrontare anche fonti del “nemico”. Con riferimenti puntuali alle fonti citate, queste opere pretendono di soddisfare i criteri della ricerca scientifica e vengono pubblicate come tesi di master o persino di dottorato. Anche i contenuti di questo sito web rientrano in questa categoria.

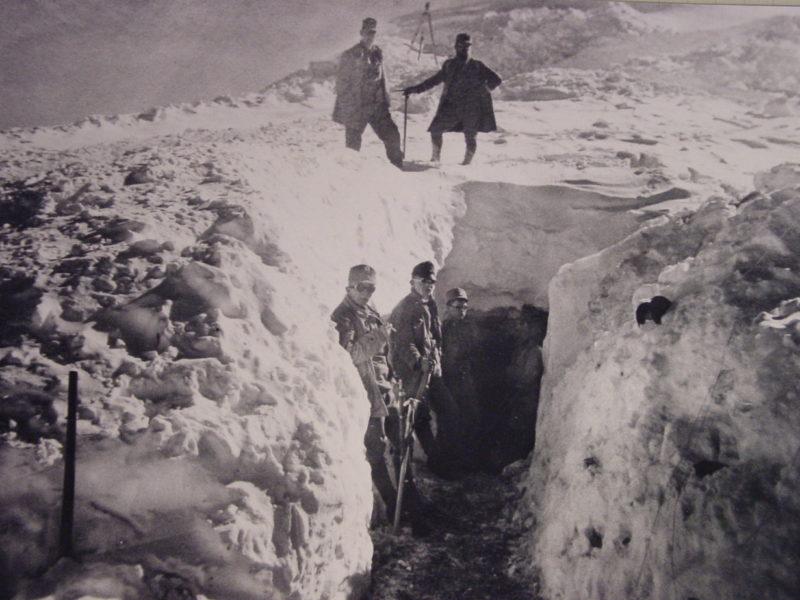

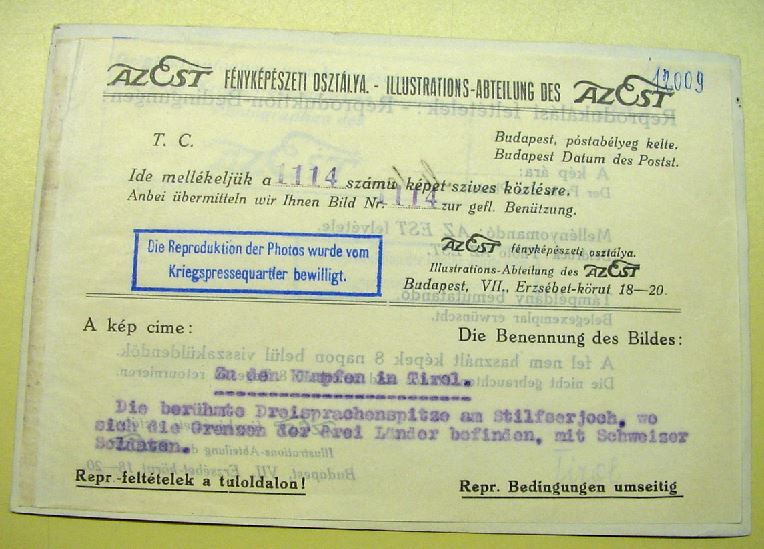

Il problema delle immagini e dei numeri…

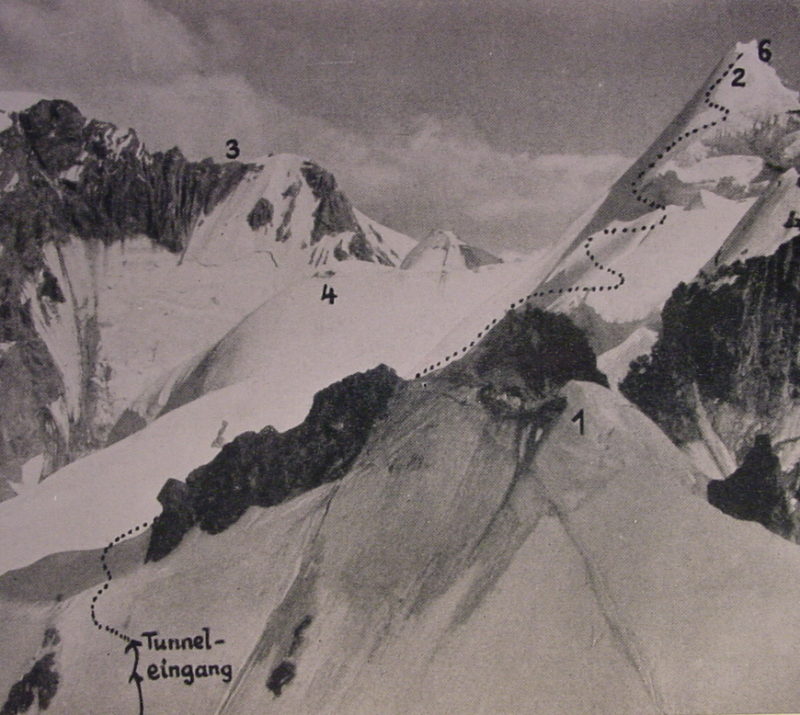

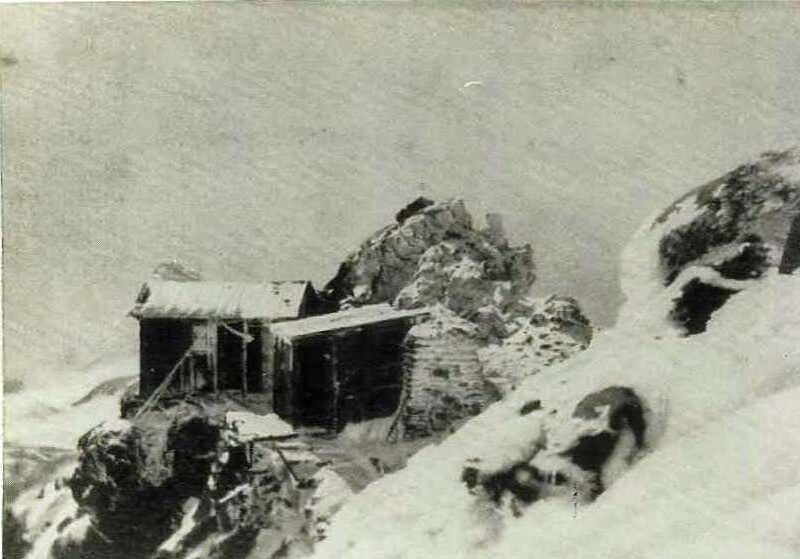

Per quanto riguarda le immagini: tutte le fotografie pubblicate all’epoca, e presumibilmente anche quelle oggi disponibili, furono soggette a censura. Le immagini approvate erano spesso appositamente messe in scena; fotografie di soldati caduti sono probabilmente sfuggite alla censura, ma sono estremamente rare.

Come per le immagini, anche i numeri hanno un forte impatto psicologico sul lettore:

le fonti italiane e quelle austriache riportano sistematicamente cifre diverse in merito al numero di soldati coinvolti. Una difesa eroica è percepita come tale quando pochi resistono con successo a molti, mentre un attacco coraggioso appare tale quando pochi riescono a imporsi contro numerosi difensori. In termini sportivi, si potrebbe dire: è come se una squadra di calcio, pur avendo subito tre espulsioni, riuscisse comunque a portare a casa un pareggio onorevole…