À l’occasion du centenaire, le groupe de statues a été installé sur le col de l’Umbrail avec l’aide de nombreux bénévoles.

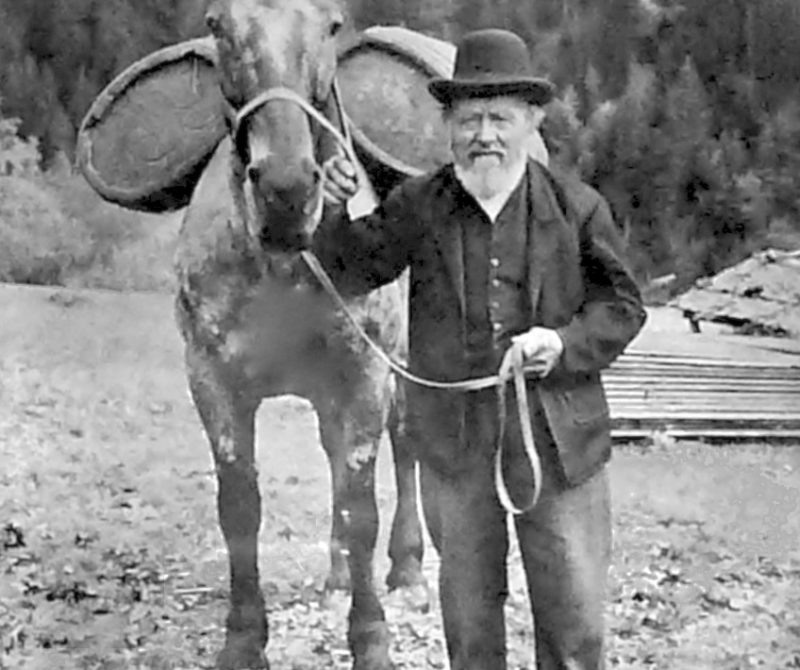

Un col avec trois noms ? Rien d’inhabituel à la jonction de trois régions linguistiques et culturelles. Le passage de Santa Maria dans le Val Müstair à Bormio (en allemand : Worms) dans la Valteline était très important pour le commerce médiéval, car ce col situé à 2500 mètres d’altitude constituait la liaison la plus courte entre Venise et Milan dans la région au nord des Alpes. Le sel provenant des mines du Tyrol était transporté vers le sud pour la conservation des aliments, tandis que les tonneaux de vin étaient acheminés vers le nord par le sentier muletier. À l’époque déjà, le transport des marchandises était strictement organisé et réglementé.

CONTINUER A LIRE

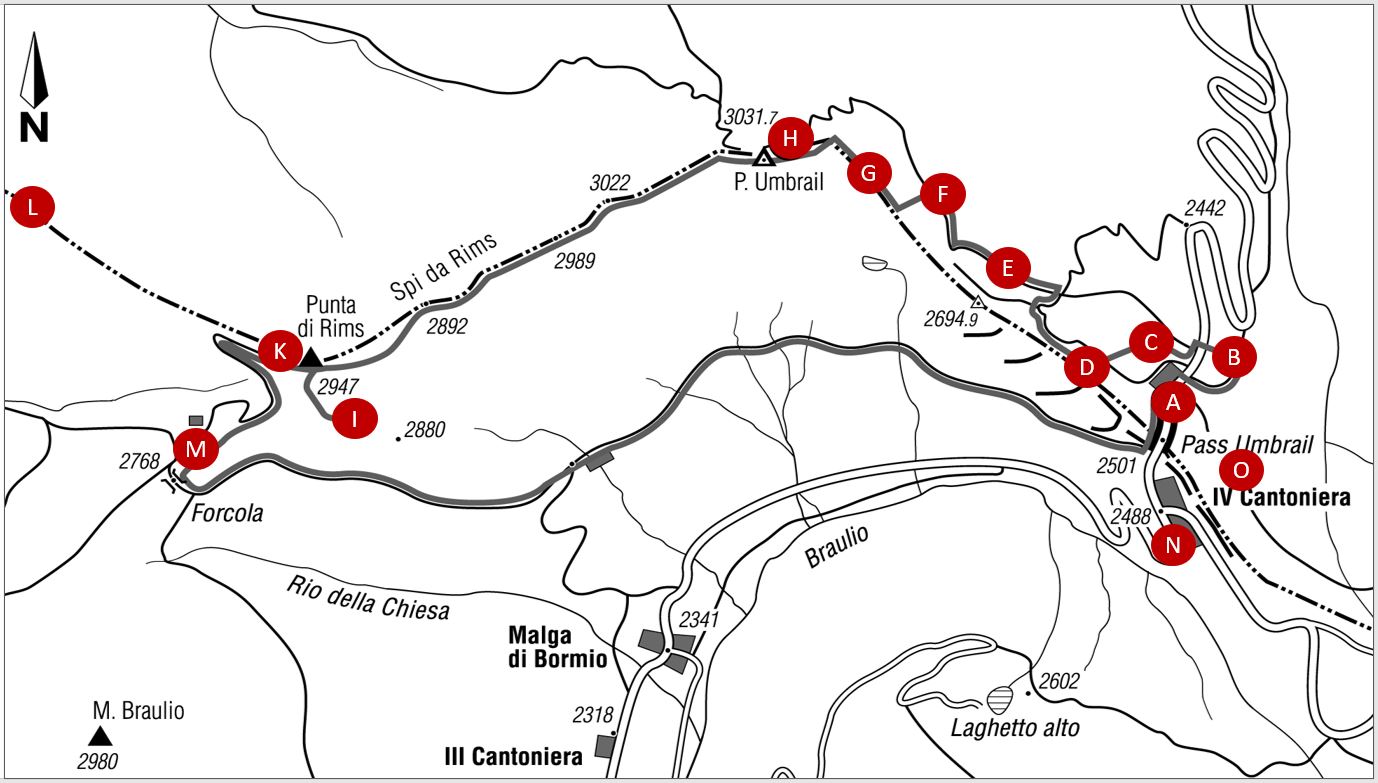

La chaîne logistique allait d’un lieu de transbordement à un autre, où les marchandises étaient entreposées ou transbordées. Les muletiers du Tyrol avaient par exemple le droit exclusif de transporter des marchandises depuis Innsbruck ou Landeck jusqu’au Val Müstair via le col de Reschen. Là, des muletiers locaux prenaient en charge les marchandises et les transportaient par le col jusqu’à Bormio, où elles étaient à nouveau remises à la « société de transport » suivante. Le transbordement des marchandises dans la vallée de Münster avait lieu à Sta. Maria, où les marchandises étaient entreposées dans la Chasa Plaz, dans les locaux de l’actuel « MUSEUM 14/18 ».

De 1512 à 1797, la Valteline faisait partie des baillages des Trois Ligues grisonnes. Chiavenna (Cläven) – Piuro (Plurs) – Sondrio – Tirano et Bormio (Worms) appartenaient alors en quelque sorte à l’actuel canton des Grisons, qui n’est devenu « membre à part entière » de la Confédération suisse qu’en 1803, après avoir été « pays allié ». Pendant 285 ans, le col de l’Umbrail a donc constitué une liaison intracantonale.

Les troubles et les mouvements insurrectionnels du début du XIXe siècle dans le nord de l’Italie, alors sous domination autrichienne, principalement à Milan, ont incité la maison des Habsbourg à envisager la construction d’une route militaire dans cette région. En cas de besoin, les troupes devaient pouvoir se déplacer rapidement vers Milan. La proposition autrichienne d’aménager à ses frais la route muletière qui franchissait le col a été rejetée par la Suisse. Même si le projet était lucratif, la neutralité de la Confédération déclarée lors du Congrès de Vienne en 1815 imposait une réserve. Une route carrossable : oui, volontiers ; une route militaire pour les forces armées étrangères : hors de question ! La conséquence en fut la construction de la route par le col du Stelvio. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur la page « Trais Linguas ».

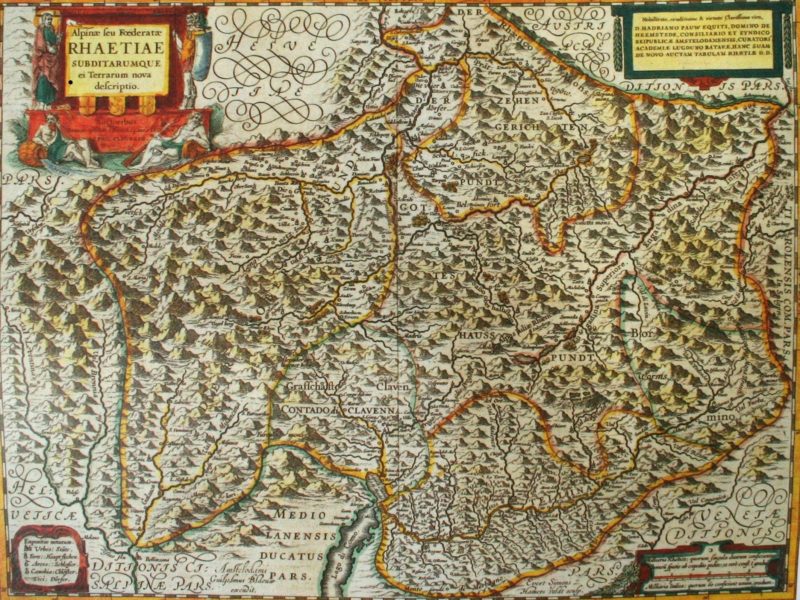

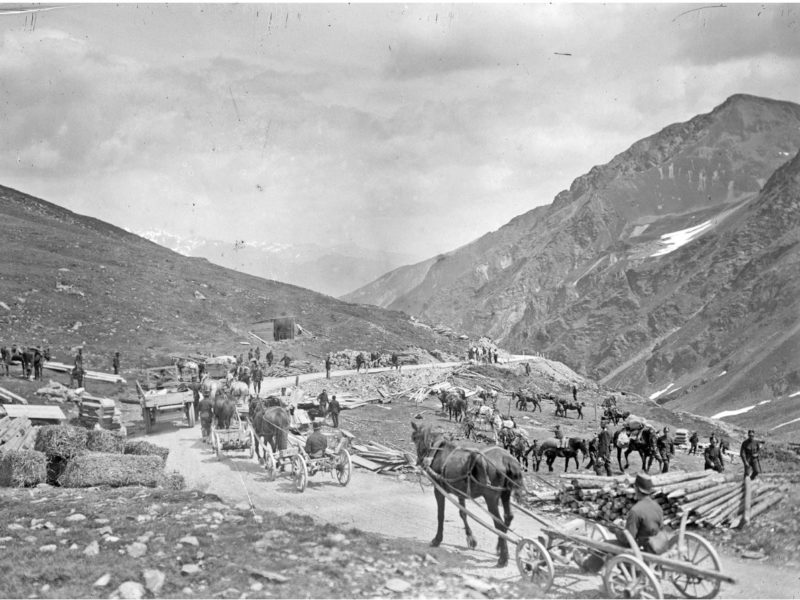

La construction de la route actuelle a commencé en 1898 et, trois ans plus tard, le 19 juillet 1901, la liaison était inaugurée en grande pompe. Au départ, la route n’était accessible qu’aux charrettes, mais peu après, elle a également été ouverte à la circulation motorisée, encore peu développée à l’époque.

Le coût de la construction de la route, longue de 13 390 m, s’éleva à 271 143,00 francs suisses et fut bien sûr, comme c’est souvent le cas dans les projets de construction, plus élevé que prévu initialement. Le prix de l’époque correspond aujourd’hui à environ 3,4 millions de francs suisses.

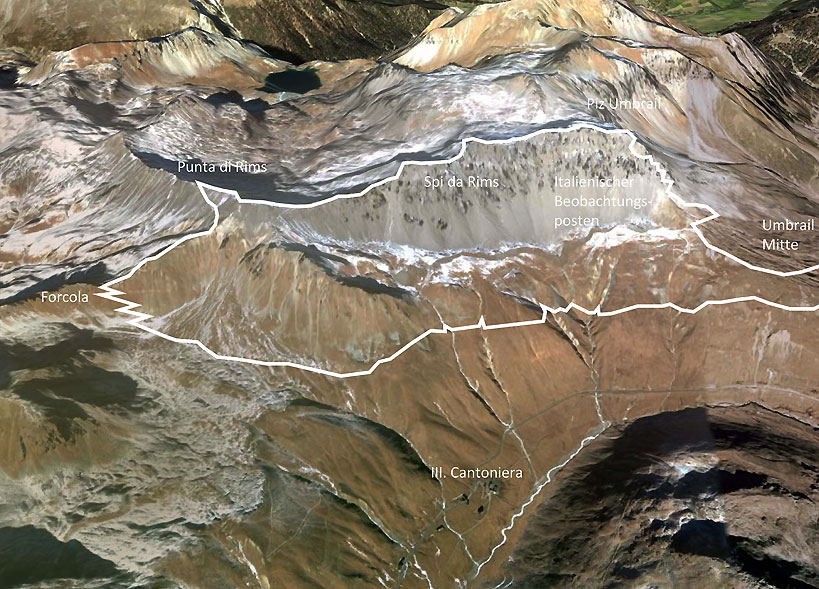

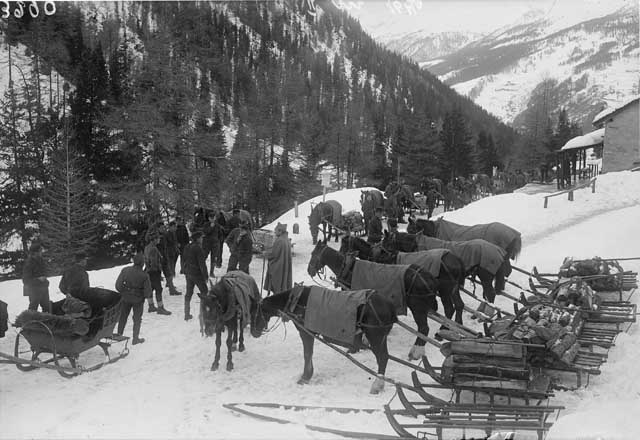

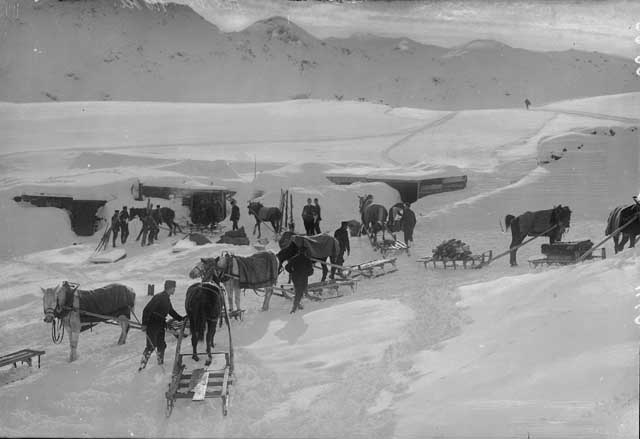

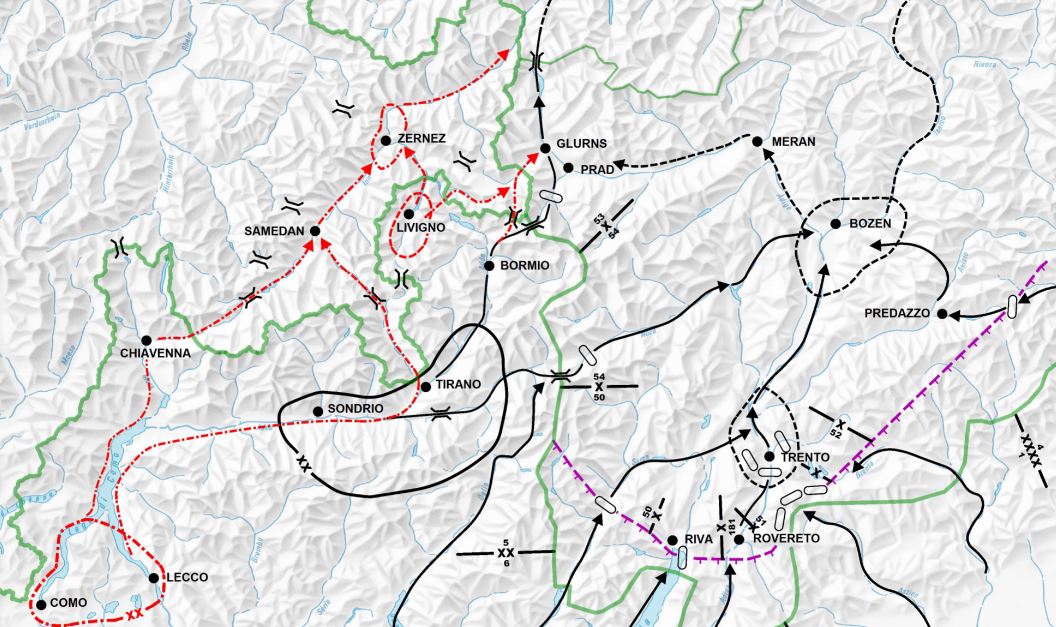

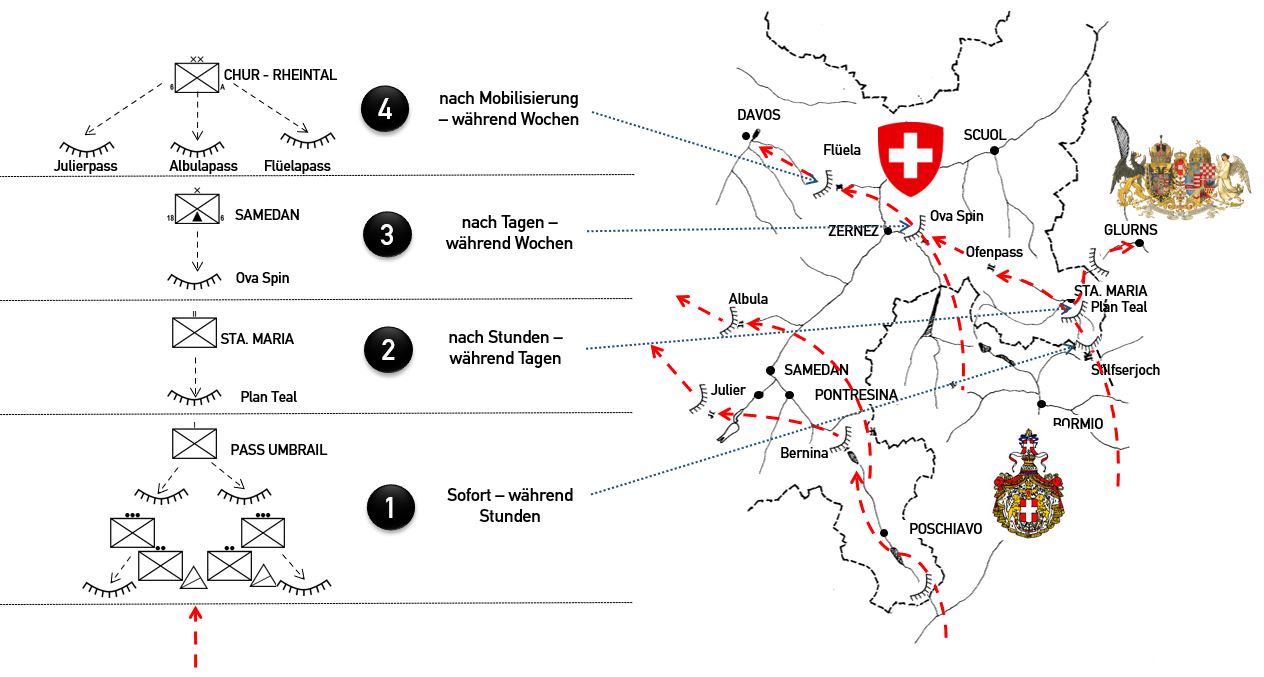

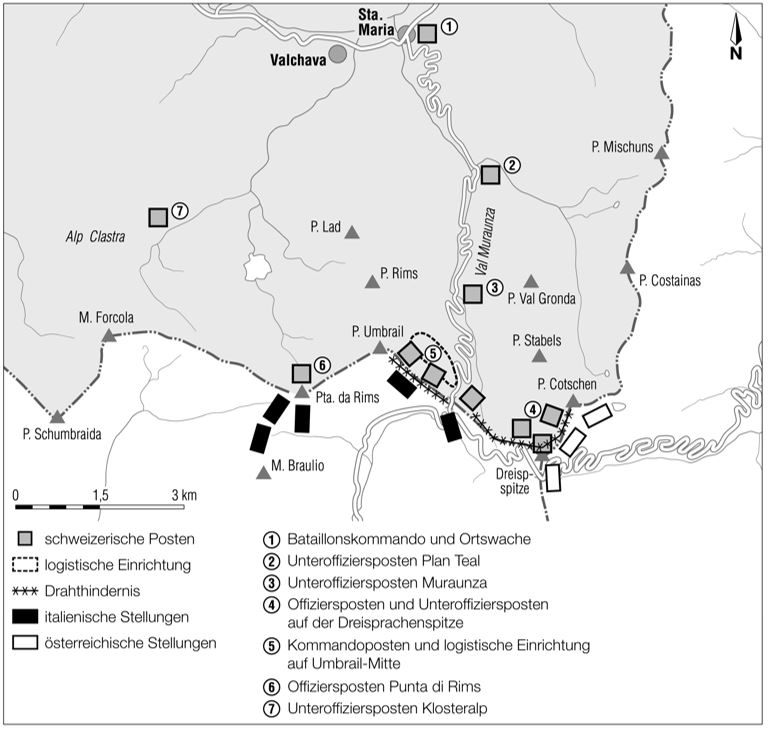

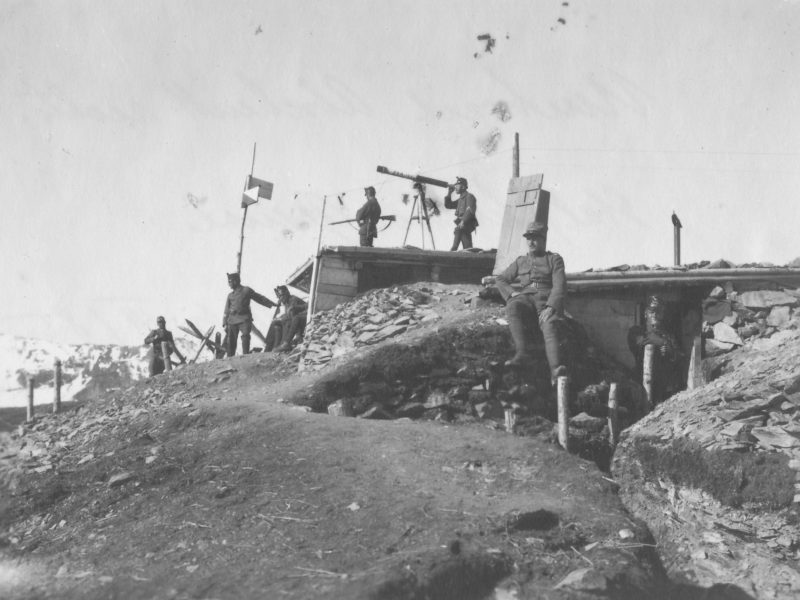

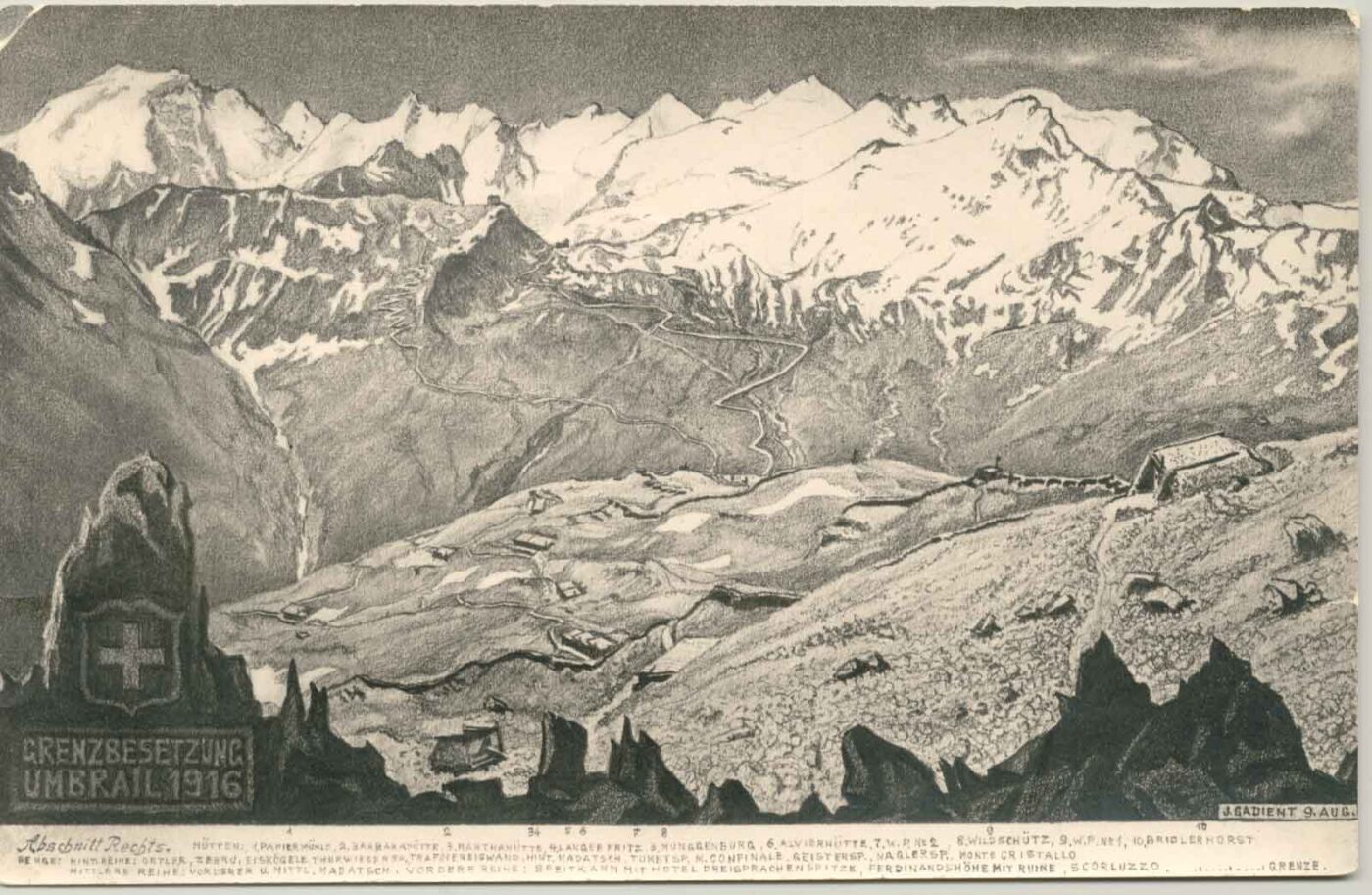

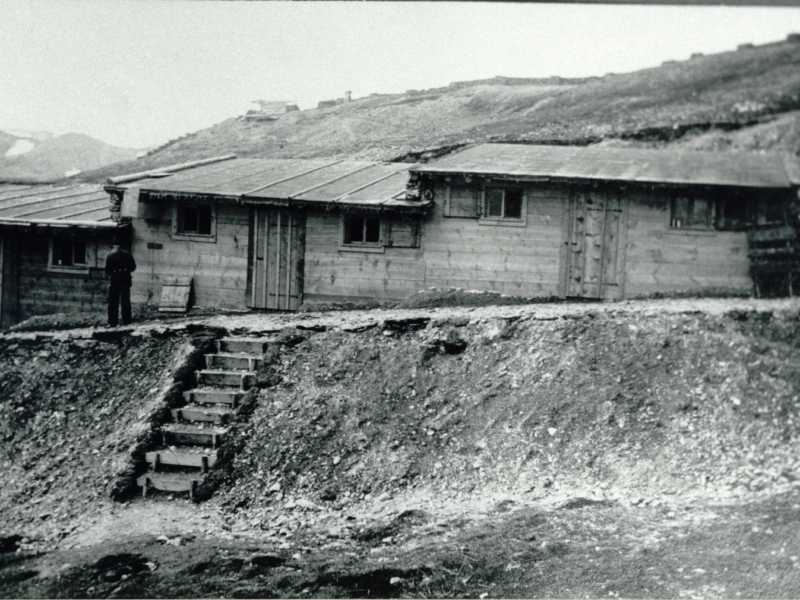

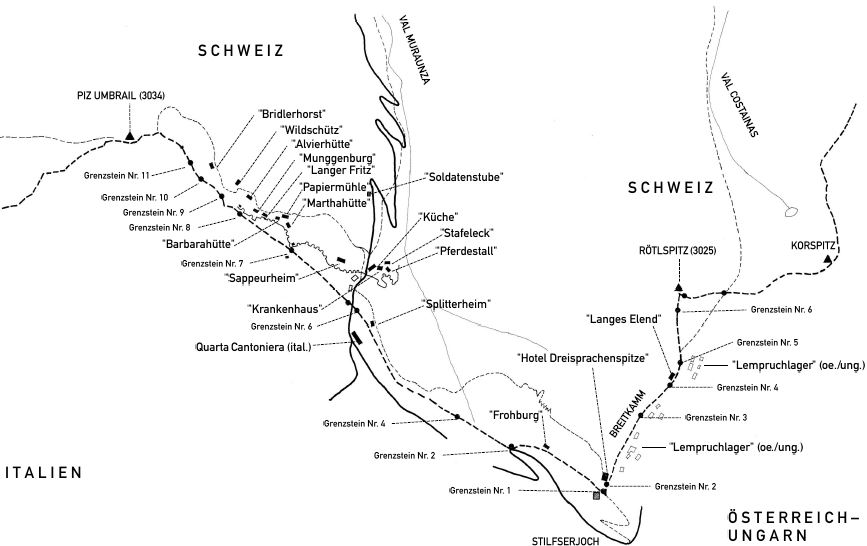

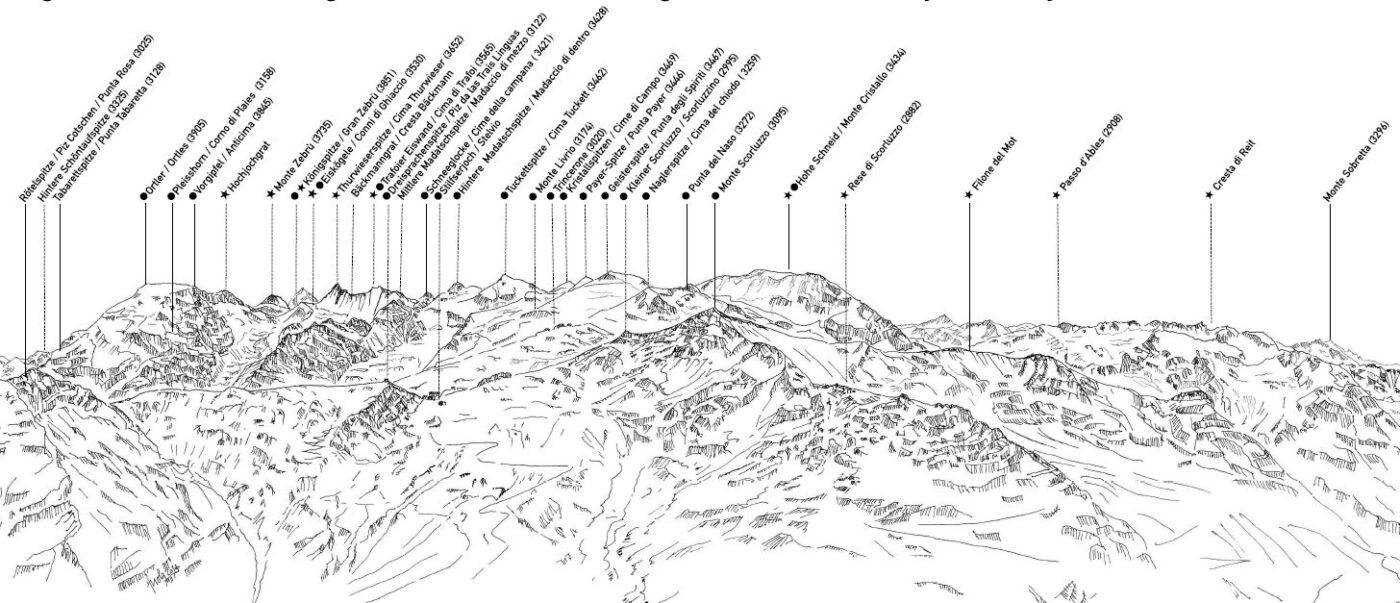

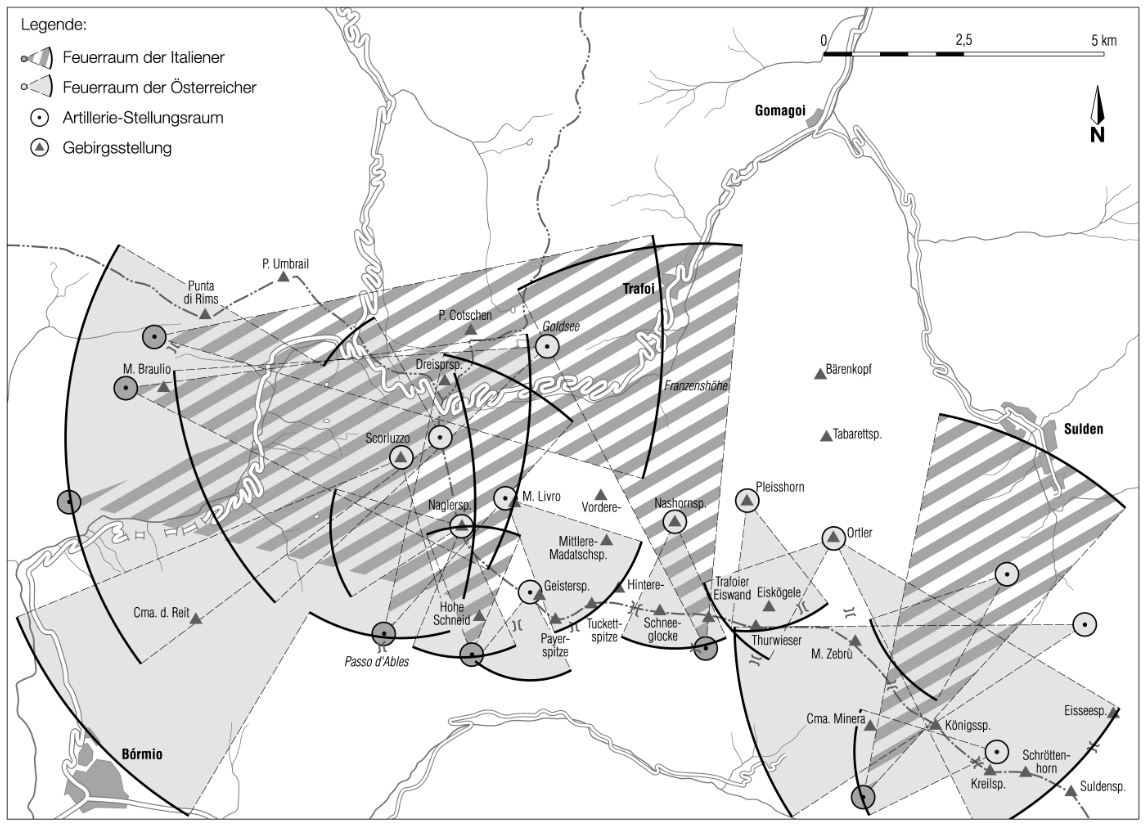

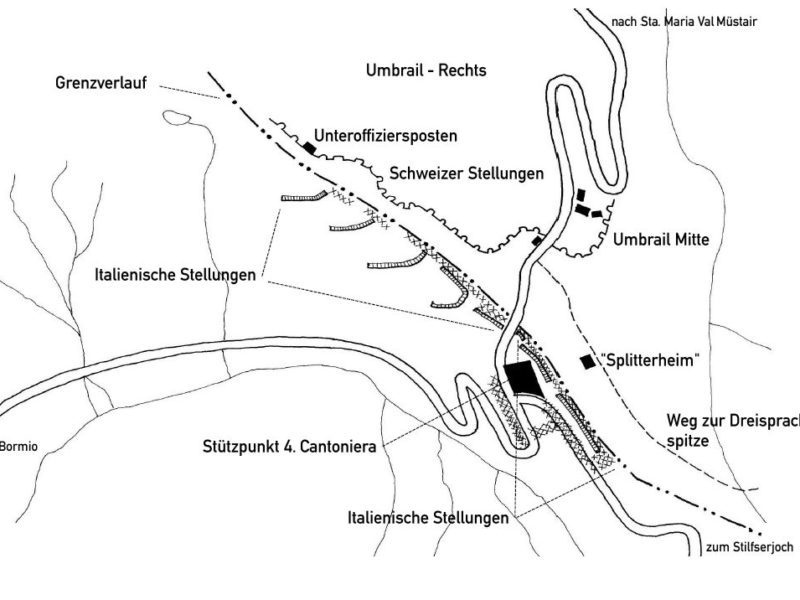

Pendant la Première Guerre mondiale, cette route servait à ravitailler les soldats stationnés sur l’Umbrail. Elle était fermée à la circulation transfrontalière et, pendant les mois enneigés, les muletiers, désormais militarisés, continuaient à transporter toutes les marchandises nécessaires jusqu’au col.