En conséquence, il fréquenta jusqu’en 1890, en tant qu’« élève », les trois classes de la section génie de l’Académie militaire technique impériale et royale située au 2, Stiftgasse à Vienne, où il obtint des résultats moyens.

Son certificat atteste qu’il avait « une compréhension assez rapide, un caractère joyeux, respectueux et plein de caractère, ainsi qu’un comportement courtois et très correct ».

À 19 ans, le jeune lieutenant fraîchement diplômé du régiment des chemins de fer et des télégraphes a commencé sa carrière professionnelle dans l’armée impériale et royale. Parallèlement à son affectation dans le régiment correspondant, il suit plusieurs cours de formation continue, principalement dans le domaine du génie. En 1899, un procès-verbal de l’académie militaire atteste de sa formation dans les matières suivantes : tactique, stratégie, fortifications, artillerie, géographie militaire, techniques de construction, électrotechnique et français.

Il fut ensuite affecté à l’état-major de la direction du génie à Trente, où il fut chargé de la construction de diverses positions défensives dans la vallée de Fiemme (Val di Fiemme) et au col du Rolle.

En 1900, von Lempruch fut nommé capitaine et recommandé en 1908 pour le grade de major dans l’état-major du génie. Il obtint cette promotion deux ans plus tard. Outre Vienne, les sources mentionnent Korneuburg, Trente, Theresienstadt, Cracovie et d’autres lieux comme lieux d’affectation.

De 1910 à 1913, il enseigne les matières techniques à l’Académie militaire.

Au début de la guerre, il s’occupe des installations de barrage dans le Tyrol et sert comme lieutenant-colonel à la direction du génie de Bressanone. De décembre à mars 1915, il participe à la construction de fortifications en Galicie, où il est déclaré avoir combattu « sous le feu ennemi ».

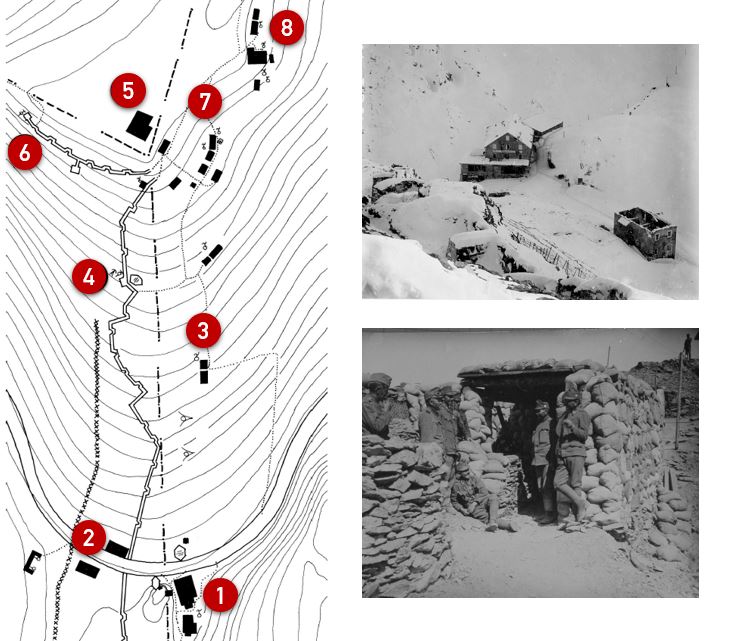

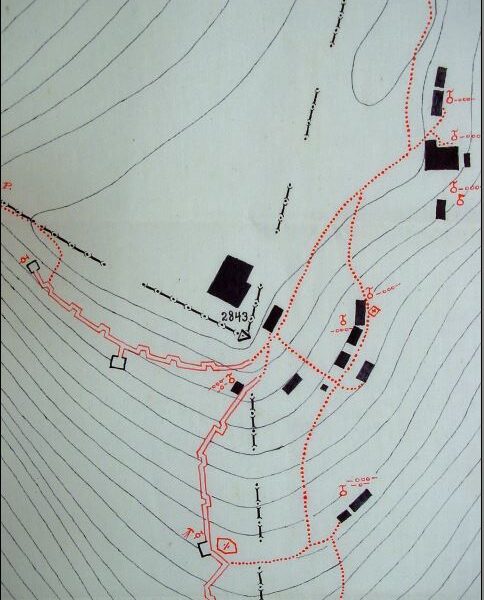

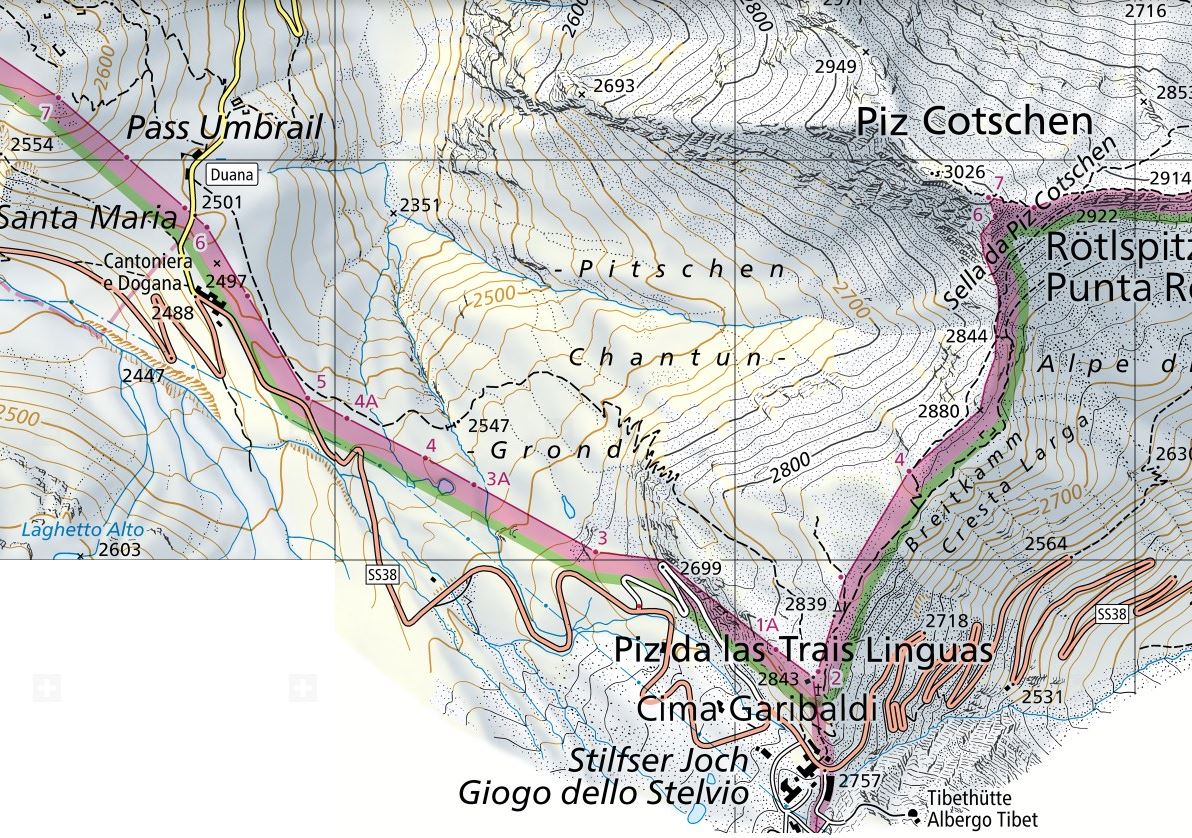

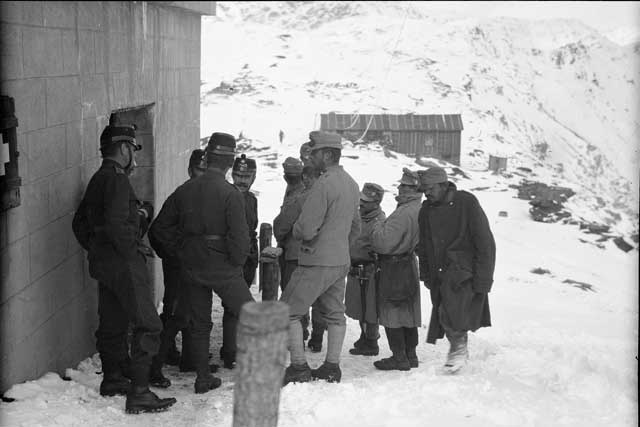

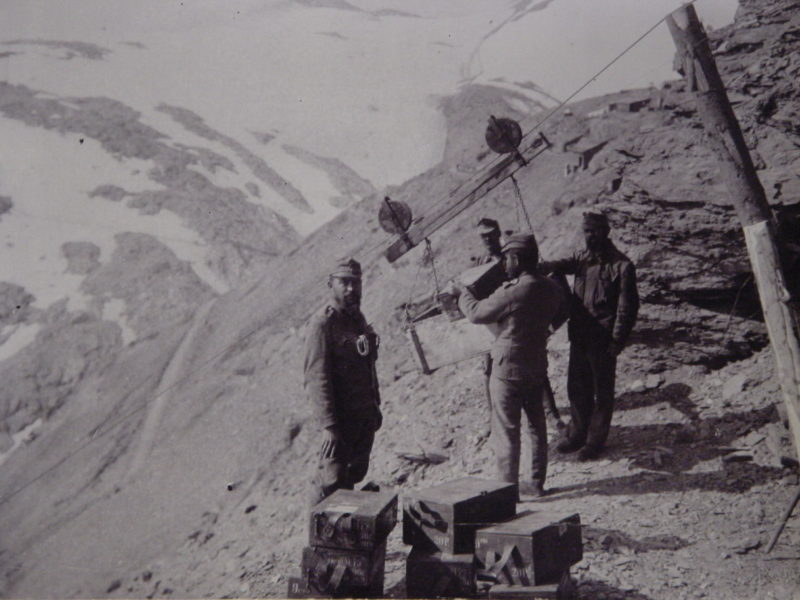

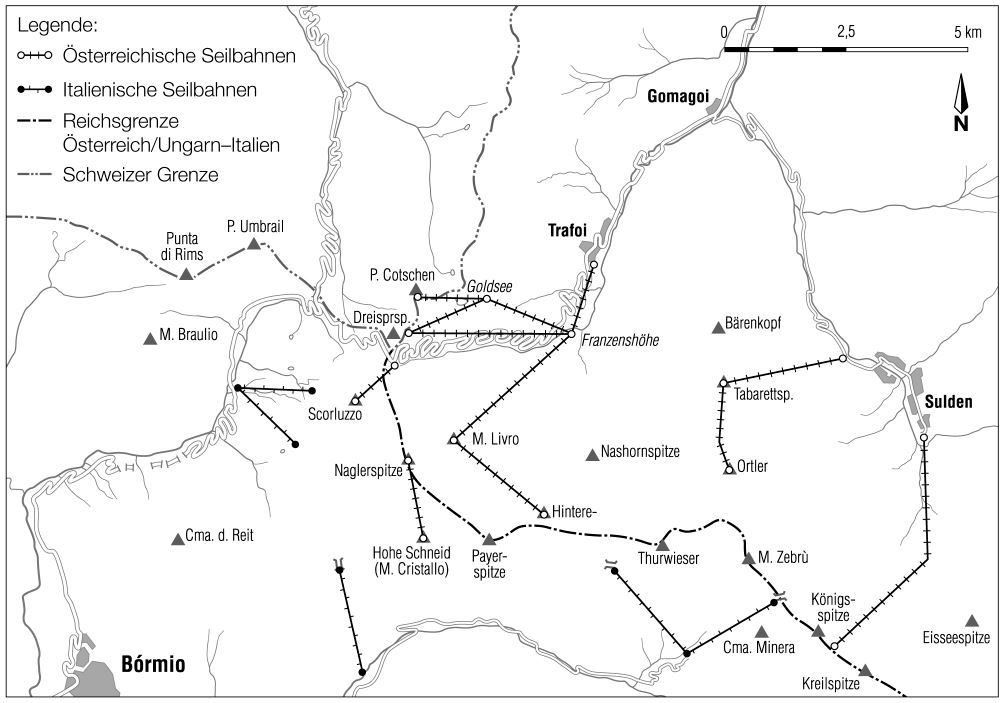

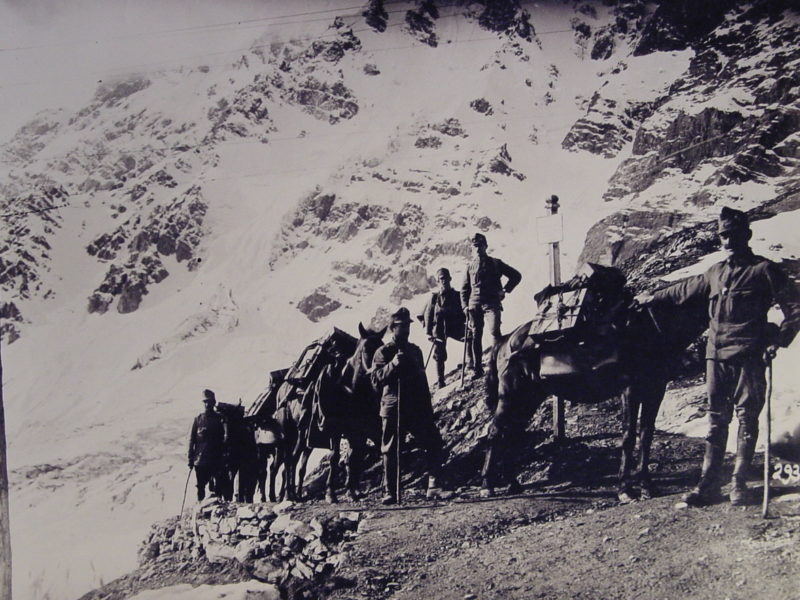

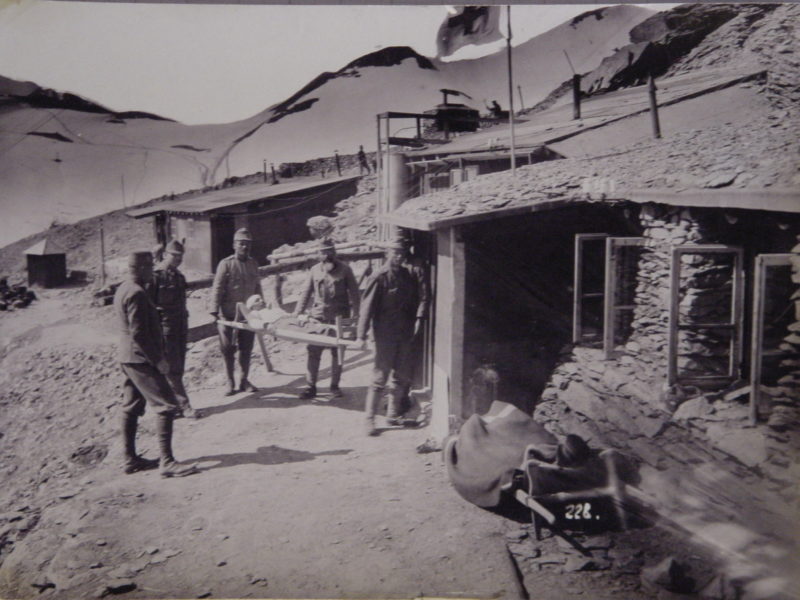

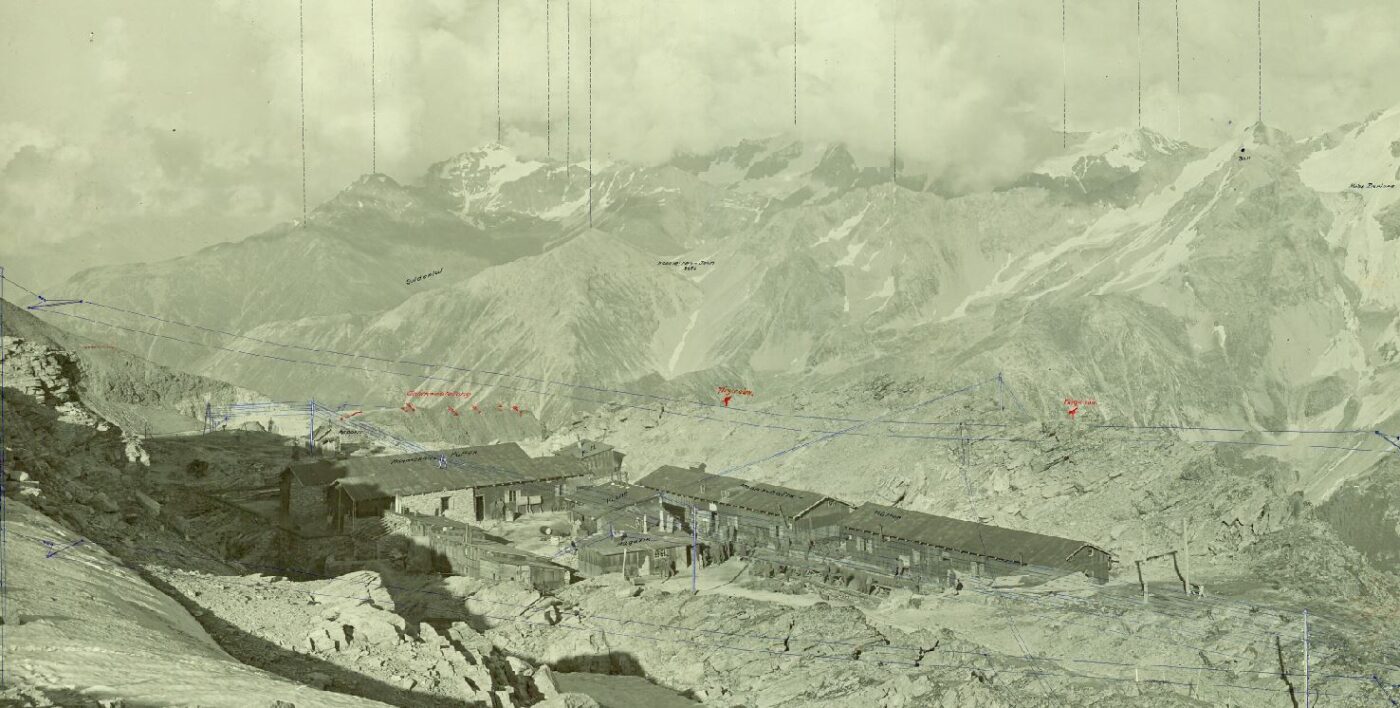

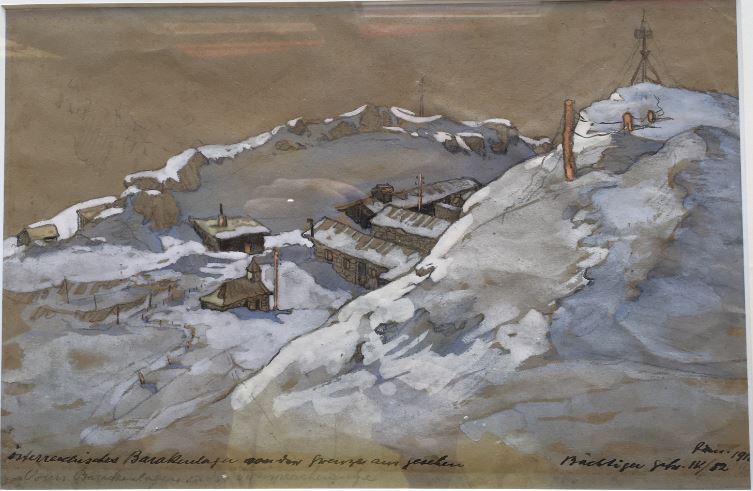

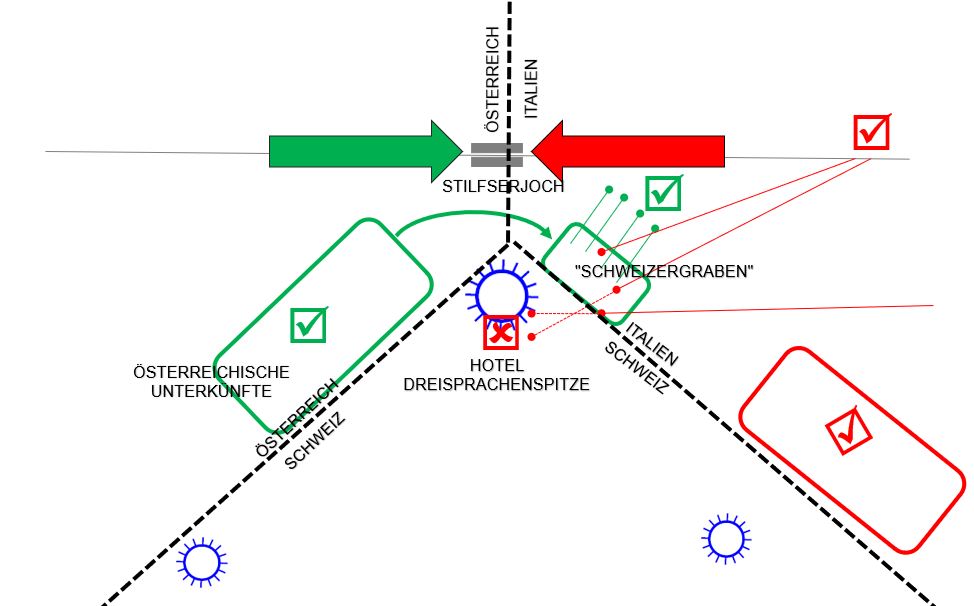

Après la déclaration de guerre de l’Italie, il retourne à Bressanone, où il tombe temporairement malade de la dysenterie et est promu colonel le 1er septembre 1915. À ce titre, il commande à partir d’octobre 1915 le groupe de combat sur le plateau de Folgaria et, en mars 1916, après le décès surprenant du colonel Abendorf, il est nommé commandant du secteur de défense de l’Ortler.

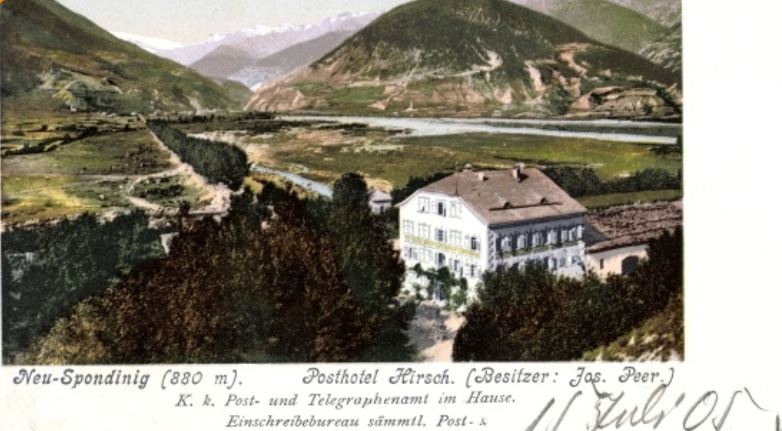

Lempruch était marié depuis 1905 à Maria-Viktoria, comtesse Sizzo-Noris. Deux enfants sont nés de cette union, une fille, Maria-Alix (1906), et un fils, Karl Heinrich (1907). Un autre fils (1917) est né d’une relation illégitime avec sa gouvernante à Prad.

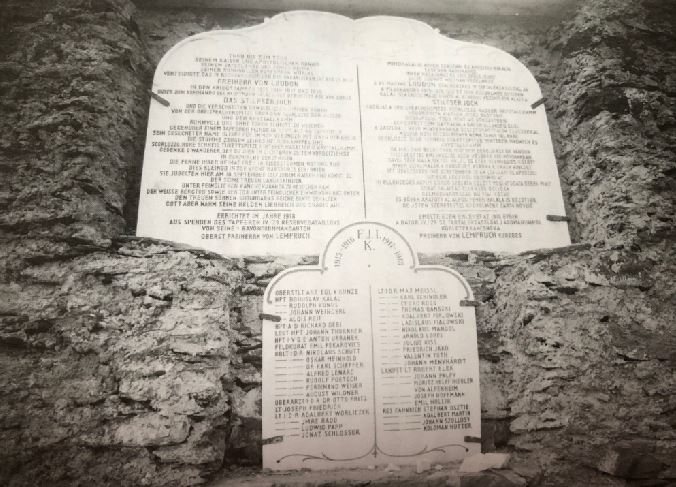

Après la guerre, la famille von Lempruch s’installa à Innsbruck, où le colonel à la retraite coucha sur papier ses souvenirs du front, qui furent publiés en 1925 dans un ouvrage richement illustré intitulé « Der König der Deutschen Alpen und seine Helden – Ortlerkämpfe 1915/1918 » (Le roi des Alpes allemandes et ses héros – Les combats de l’Ortler 1915/1918). Entre-temps, il fut promu général de division hors service, sans doute en reconnaissance de ses services et afin d’augmenter le montant de sa pension. Aucune autre raison ne peut être avancée.

Veuf depuis 1930, le retraité passa ses dernières années à Wiedendorf (aujourd’hui Strass im Waldviertel) en Basse-Autriche. Il décéda le 19 février 1946 à l’âge de 75 ans et fut inhumé à Elsarn.