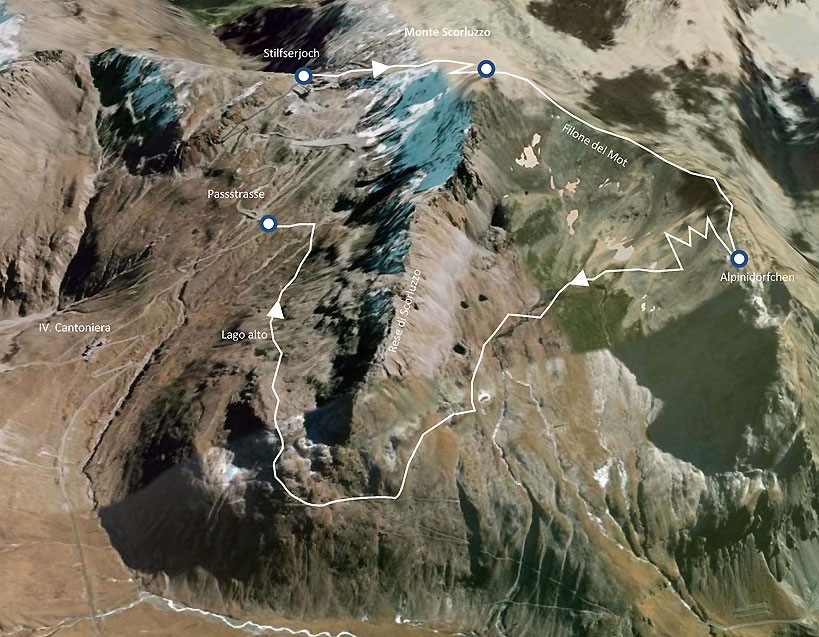

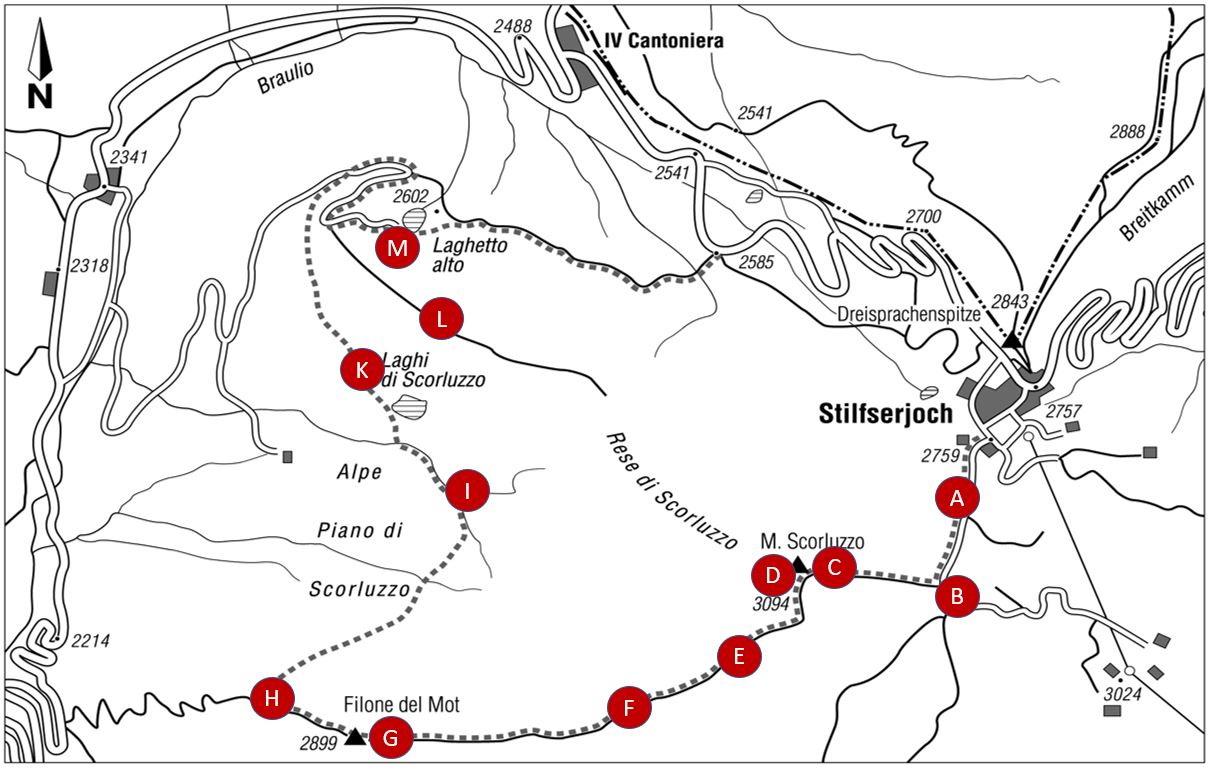

Passo delle Plattigiole – Petit Scorluzzo

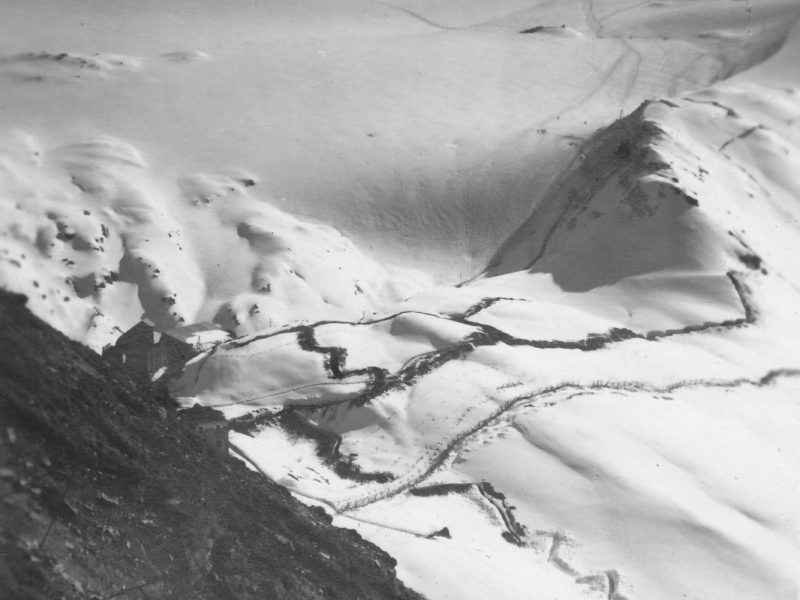

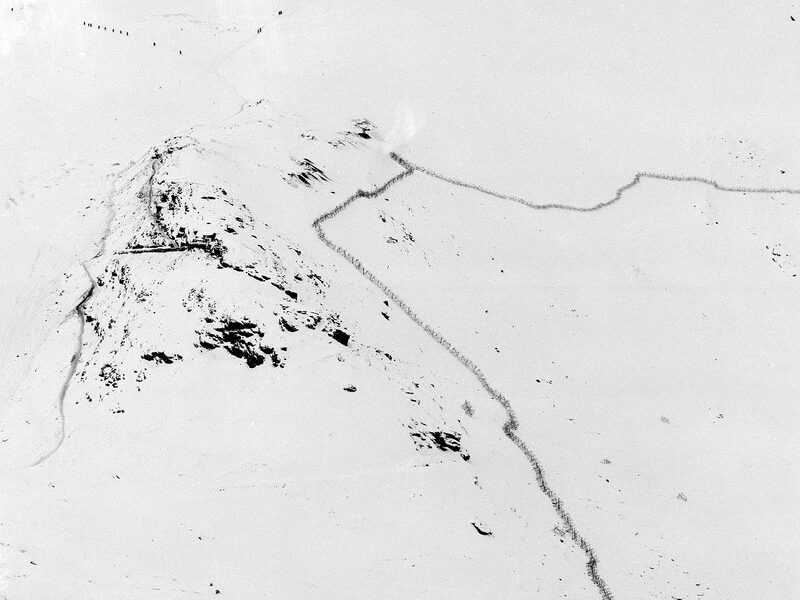

Lors de l’ascension vers le Scorluzzo, après avoir atteint le premier palier, nous quittons le sentier officiel (balisé en rouge et blanc) et restons sur la droite pour atteindre quelques mètres plus loin un plateau remarquable. Nous traversons alors pour la première fois un système de tranchées perpendiculaire à la position d’arrêt du col Passo delle Plattigiole et tombons sur des cratères d’impact qui témoignent des tirs de l’artillerie italienne.

Le système de tranchées fait partie de la position de flanquement du col et il n’est pas difficile d’imaginer son déroulement dans le contexte des réflexions tactiques lorsque l’on a à l’esprit le principe suivant.

Imaginez un fer à cheval ou un « U » couché, sa base (c’est-à-dire l’arc) se trouvant à l’endroit de la position de d’arrêt et les deux côtés orientés vers l’ennemi. Celui qui occupait ce « fer à cheval » était en mesure d’attaquer l’ennemi simultanément depuis trois côtés. Avec cette image en tête, vous pourrez comprendre le tracé de n’importe quel système de position défensive. Bon à savoir : il existait des « fers à cheval » de différentes tailles. Il y avait donc des « U » très petits et étroits, mais aussi très grands et larges. Le principe était toutefois toujours le même. Et plus important encore : les Italiens utilisaient également cette tactique pour choisir leurs positions.

Les traces laissées par l’artillerie montrent quant à elles la volonté de l’attaquant de neutraliser ces positions afin de pouvoir mener une attaque sans être directement exposé aux tirs ennemis.

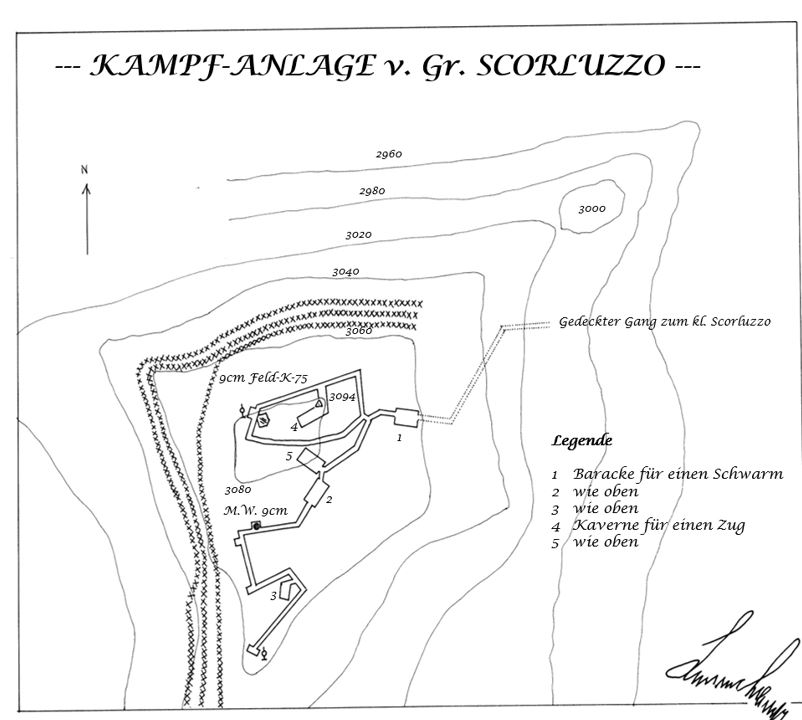

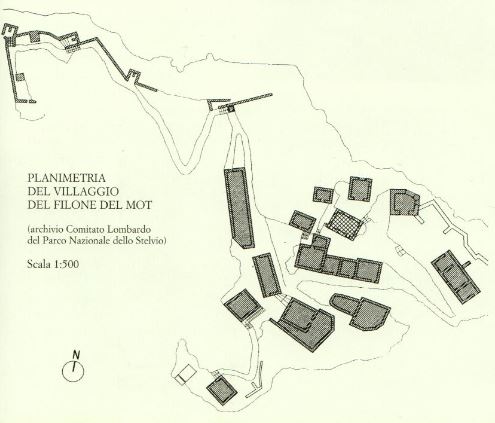

Plan de la position du « Petit Scorluzzo », reproduit d’après une esquisse originale du commandant du front de l’Ortler, Moritz Freiherr von Lempruch. Représentation : David Accola d’après des documents originaux provenant des archives Schaumann, Vienne.

À l’extrémité est du plateau – désignée par « caverne » sur le plan ci-dessus –, nous tombons sur les fondations bétonnées de la station du téléphérique. Ce téléphérique assurait le soutien logistique de la base du Scorluzzo depuis le col du Stelvio (désigné par « Ferdinandshöhe » sur le plan). Le béton était à l’époque une denrée rare et n’était utilisé que lorsque sa résistance était absolument indispensable.

Le du point d’appui proprement dit au sommet du « Petit Scorluzzo », était orientée dans deux directions. De là, il était possible de couvrir de feu l’avant-terrain du passage du col du Stelvio du côté de Braulio (au nord) et de repousser une attaque venant de la Valle dei Vitelli (au sud).

Nous atteignons le sommet du « Grand Scorluzzo » par le chemin pédestre officiel. Celui-ci longe la crête gauche (sud) en pente raide et suit exactement l’ancien boyau de communication qui reliait le « Petit » au « Grand Scorluzzo ».

Immédiatement après le début de la guerre, c’est-à-dire début juin 1915, des patrouilles d’Alpinis occupèrent le sommet. Celui-ci se trouvait déjà à l’époque en territoire italien et offrait une vue sur la vallée de Trafoi, désormais disputée. Les mouvements de troupes autrichiens pouvaient être ainsi rapidement repérés, pour autant qu’il fasse beau temps.

La défense du territoire du point de vue viennois

Jusqu’au début de la guerre, l’Autriche-Hongrie avait pour stratégie défensive de repousser toute avancée italienne dans les fonds de vallées, mais en aucun cas en altitude sur la ligne de crête des montagnes où se situait la frontière proprement dite. La « barrage routier de Gomagoi » (à l’embouchure de la vallée de Suldental dans la vallée de Trafoi), érigée entre 1860 et 1862, s’imposait du point de vue de l’état-major autrichien, et des lignes de défense préparées en conséquence s’appuyaient sur cette barrière. Mais il s’agissait là d’une « pensée d’avant-guerre » qui fut dépassée par la nouvelle situation.

Pour plus de détails sur le dispositif défensif autrichien, veuillez vous reporter à l’article correspondant sur la page « Kleinboden ».

La défense nationale du point de vue tyrolien

Les soldats mobilisés pour défendre leur pays ont jugé cette décision de Vienne comme une grave erreur, car ils venaient d’une région directement touchée par le déclenchement de la guerre. Ils exploitaient des fermes et des alpages près de la frontière qui, selon les intentions de Vienne, devaient être cédés sans combat. Cela allait totalement à l’encontre de leur conception de la défense nationale. « Notre pays commence à la frontière, et non là où les Viennois le souhaiteraient », tel était l’avis largement répandu parmi la population locale, et cela allait avoir des conséquences.

L’opération commando d’Andreas Steiner

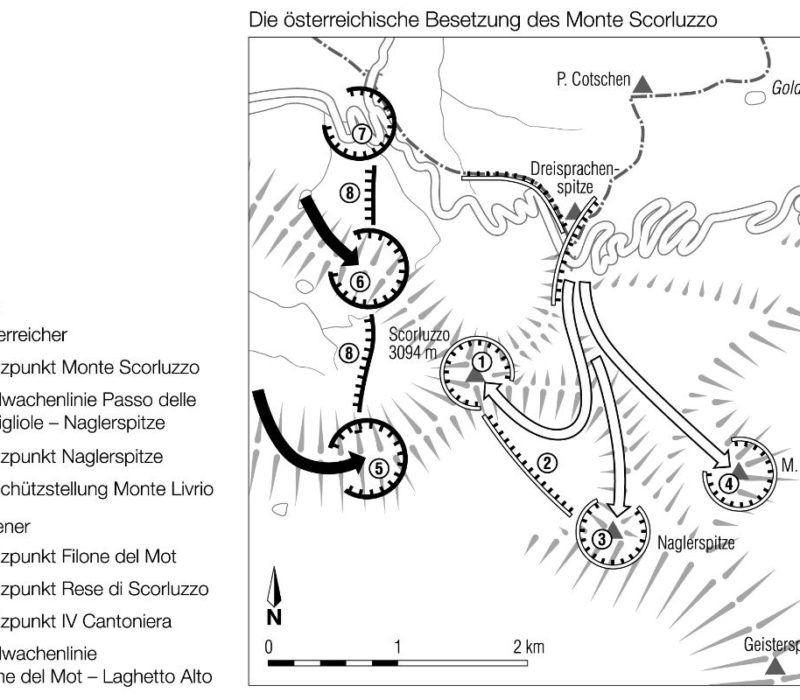

Le 4 juin 1915, le capitaine de gendarmerie Andreas Steiner décida de mener une opération qui allait influencer de manière décisive le cours de la guerre sur le front de l’Ortler. Avec environ 40 hommes répartis en trois groupes, il repoussa les Italiens du sommet du Monte Scorluzzo. Cette attaque eut lieu par mauvaise visibilité et fut précédée d’un tir d’artillerie depuis la position du lac Goldsee. Le Scorluzzo fut ensuite occupé de manière permanente et resta aux mains de l’Autriche jusqu’à la fin de la guerre. Ce qui fut décrit plus tard dans les rapports comme un acte héroïque ne retint toutefois guère l’attention pendant les premiers jours de la guerre.

Le journal du commandement responsable de la défense du secteur de l’Ortler note le 4 juin 1915 :

« La cabane construite par les Italiens au Scorluzzo a été détruite par notre propre artillerie. Après le retrait des Italiens, notre patrouille a trouvé des sacs de couchage, des manteaux, des ustensiles de cuisine, etc.

La division signalée à la IIIe Cantoniera a continué à se retirer vers Bormio.

À Bochetta di Forcola, les travaux d’aménagement de la position se poursuivent.

Sinon, rien de nouveau. »

Cette notice du journal laisse supposer que l’occupation du Scorluzzo n’était pas une attaque d’infanterie au sens classique du terme. Les troupes italiennes se sont retirées du sommet en raison des tirs d’artillerie, après quoi celui-ci a été occupé sans combat par le détachement Steiner.

Occupation des positions élevées

L’occupation du Scorluzzo eut pour conséquence que toute la ligne de défense autrichienne dut être déplacée. Les positions de barrage initiales furent désarmées et les canons placés sur les hauteurs dominantes, comme sur le Monte Livrio, la Naglerspitze et bien sûr au sommet du Scorluzzo.

Le point d’appui au sommet du Scorluzzo d’après une esquisse de Moritz von Lempruch. Illustration : David Accola d’après des documents originaux provenant des archives Schaumann, Vienne.

Le camp de base

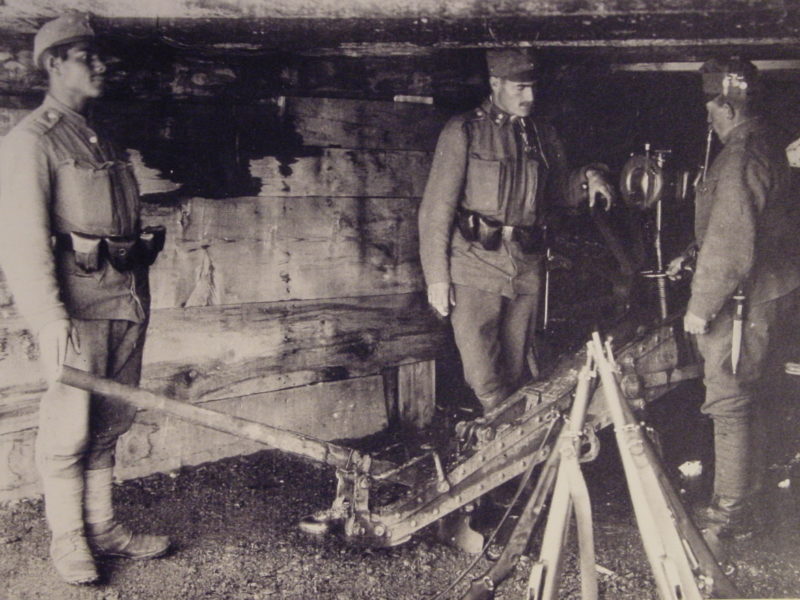

Une fois arrivés au sommet du Monte Scorluzzo, nous tombons tout d’abord sur les vestiges de l’abri creusé dans la roche, indiqué par le numéro 1 sur le croquis ci-dessus. Lempruch le décrit comme l’abri d’un « essaim », ce qui correspond dans le jargon militaire actuel à un « groupe » (soit 8 à 10 hommes).

Le tracé du boyau de communication et de la tranchée de combat nord est facilement reconnaissable. Les autres infrastructures de combat sont très difficiles à localiser sur le terrain. Les cavernes se sont effondrées et leurs entrées sont pratiquement introuvables.

Si l’on additionne les informations fournies par Lempruch concernant la capacité d’hébergement disponible (deux sections et trois groupes), on peut estimer l’effectif présent sur le Monte Scorluzzo à une petite compagnie (environ 90 hommes).

Descente vers le Filone del Mot

La descente depuis le sommet s’effectue par l’arête orientée sud-ouest vers le Filone del Mot. Ici aussi, nous tombons sur des positions autrichiennes qui avaient été érigées pour protéger le point d’appui du sommet. Alors qu’aujourd’hui, le chemin suit principalement la crête, les soldats autrichiens devaient veiller à ne pas se montrer sur cette ligne de crête. Celle-ci était facilement visible depuis les positions italiennes sur le Filone del Mot et chaque mouvement pouvait être observé avec précision, à condition que la visibilité soit bonne. Une salve des Alpini était alors la conséquence logique de cette observation.

Au pied de la formation rocheuse compacte, nous tombons sur les dernières traces des tireurs d’élite, la garde de campagne. Elle est facile à trouver. Au plus tard lorsque vous franchissez les obstacles de fil de fer encore présents (aujourd’hui couchés au sol), vous avez dépassé leur emplacement. Cet obstacle de fil de fer s’étendait perpendiculairement à la crête et allait jusqu’au milieu du flanc ouest du Scorluzzo.

terra di nessuno – le no man’s land

Les quelque 300 mètres (à vol d’oiseau) entre le poste de garde autrichien au pied de la pyramide du Scorluzzo et le premier point d’appui italien sur le Filone sont appelés « no man’s land ». Cette zone ne comportait ni points d’appui ni obstacles, mais se mouvoir dans cette zone vous exposait « à vous prendre du plomb ». Les approches des positions ennemies n’avaient de chances d’aboutir que si l’adversaire ne voyait rien, dormait ou devait affronter des conditions météorologiques souvent exécrables, c’est-à-dire dans le brouillard, la nuit ou la tempête.

LE LONG DU FILONE DEL MOT

Sur le chemin qui longe le Filone, la silhouette imposante du Monte Cristallo domine le paysage sur la gauche. Le sommet rocheux (à droite) a été occupé par les Italiens en octobre 1916 et rendu accessible grâce à un téléphérique. Cela permit aux Alpinis de prendre sous leur feu le point d’appui autrichien situé sur le Monte Scorluzzo.

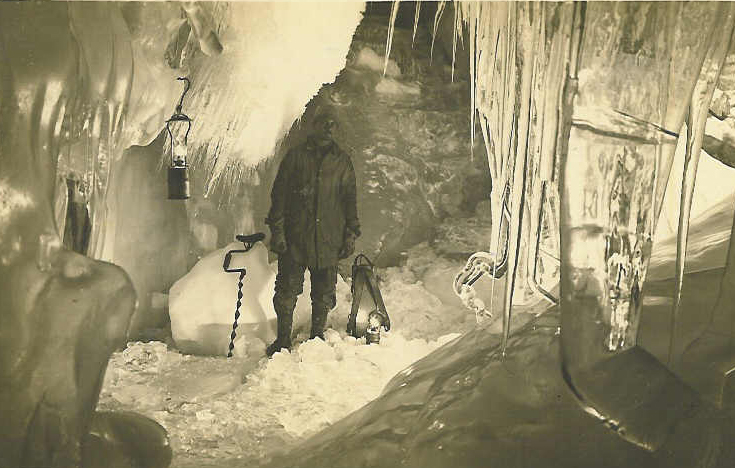

Au cours de l’hiver 1916-1917, les Autrichiens creusèrent un tunnel d’attaque depuis la Naglespitze à travers le glacier Cristallo et la paroi de glace, alors beaucoup plus imposante, et occupèrent le sommet glacé le 17 mars.

À une distance de jet de pierre de là, les avant-postes des Standschützen et des Alpini se faisaient face, et l’on imagine aisément que sur ce poste de garde glacé, la guerre se livrait sous une forme bien différente de celle à laquelle on s’attendait à Rome et à Vienne. Des anecdotes racontent que les occupants des sommets fraternisèrent, allant parfois jusqu’à échanger des vivres.

Représentation des positions autrichiennes et italiennes sur la Hohe Schneid (situation à l’automne 1918). Publié avec l’aimable autorisation du Kaiserjägermuseum Innsbruck.

Nous suivons le sentier de randonnée qui longe la crête pour visiter le point d’appui d’infanterie sur le Filone. Le chemin est en très bon état, car il est soutenu par un solide mur côté pente. Si vous aviez emprunté ce chemin il y a plus de 100 ans, vous n’auriez rien vu et (mieux encore) vous n’auriez pas été vu. Le sentier de randonnée suit l’ancienne tranchée d’accès au poste de garde de campagne que vous venez de passer.

Juste avant la dernière montée vers la crête du Filone, nous quittons le chemin officiel et le contournons par la gauche. Quelques mètres en contrebas de la crête, nous tombons sur un impressionnant boyau de communication qui mène au point d’appui mentionné sur le Filone.

Abri d’observation près du point d’appui Filone, avec le mont Scorluzzo en arrière-plan.

DU FILONE AU « MACHU PICHU »

Immédiatement après avoir quitté le point d’appui du Filone, nous abandonnons les positions de combat et pénétrons dans la zone arrière, qui a été aménagée pour le soutien logistique. Les fondations des bâtiments qui bordent le chemin sont impressionnantes et témoignent du fait que les Italiens ont logé ici un grand nombre de soldats.

Nous tombons sur des bâtiments servant de cantonnements et les vestiges d’une cuisine de campagne – du moins, c’est ce que laisse supposer la présence d’une multitude de boîtes de conserve à proximité immédiate.

Le légendaire village inca des Andes péruviennes a été découvert en 1911. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait été comparé au petit village alpin situé au pied du Filone del Mot, car tout comme son modèle, il est perché au-dessus du Val Braulio.

L’appellation « un vero piccolo machu picchu » figure également dans des documents officiels et des journaux intimes, de sorte que son utilisation semble légitime, même si les dimensions diffèrent de celles de l’original.

Il n’est pas possible de déterminer avec certitude combien de soldats étaient logés dans le village alpin. Mais si l’on part du principe qu’une à deux compagnies y trouvaient refuge, on ne devrait pas être loin de la vérité.

Le « Machu Picchu » était ravitaillé par un téléphérique depuis la vallée de Braulio, dont la station inférieure se trouvait près de la 3e Cantoniera, non loin de l’ancien cimetière militaire.

Un petit « Machu Picchu » au Filone del Mot. Photo prise en 2017.

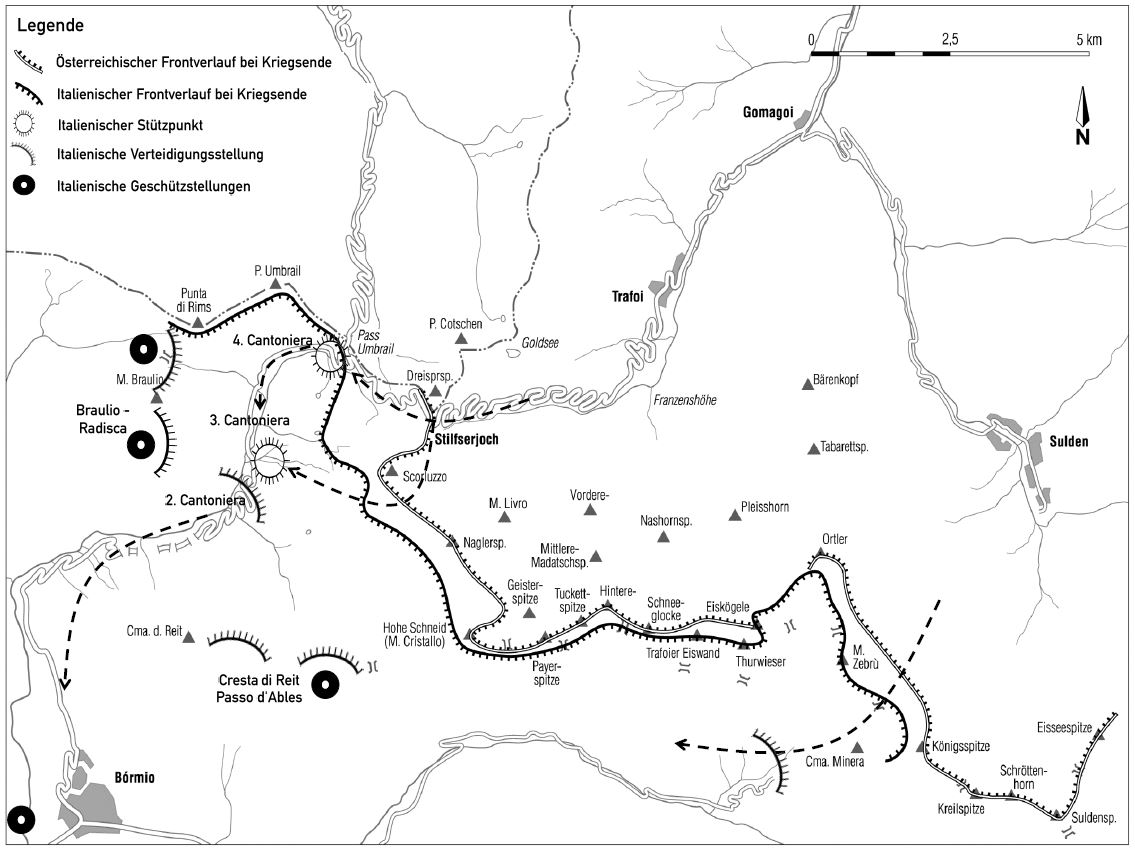

Mesures défensives italiennes dans la vallée de Braulio

Depuis le belvédère du petit village des Alpinis, on découvre pour la première fois la vue impressionnante sur la profonde entaille de la vallée en direction de Bormio. La deuxième ligne de défense italienne se trouvait juste au pied de la crête qui descend en pente raide.

Les Italiens se préparaient eux aussi à une attaque autrichienne et prenaient les mesures défensives qui s’imposaient.

Les mesures défensives italiennes dans la vallée de Braulio, dans l’hypothèse d’attaques autrichiennes dans la Valteline (flèches discontinues). Illustration complétée tirée de : Accola, Fuhrer : Stilfserjoch-Umbrail 1914-1918, documentation, 2000, Au-Wädenswil.

Du « Machu Picchu » au Rese di Scorluzzo

La descente du « Machu Picchu » s’effectue par le flanc nord-ouest, ou, en termes militaires, dans l’avant-terrain. On ne trouve donc ici aucun vestige de fortifications. Seules quelques poutres en bois et des restes de grillage métallique jonchent le sentier. Ceux-ci ont probablement été transportés au fil des ans par des avalanches provenant du Filone jusqu’à leur emplacement actuel. Mais ils n’ont aucune importance historique.

En atteignant le plateau verdoyant au pied du Monte Scorluzzo, appelé « Piano di Scorluzzo » sur les cartes, nous tombons à nouveau sur des positions défensives italiennes. Le tracé de la ligne de défense, qui suit en ligne droite la crête, est facilement reconnaissable malgré la végétation qui a repoussé. On peut supposer que la ligne n’a jamais été renforcée par un système de tranchées, bien que les conditions du sol l’auraient facilement permis ici. Cela se comprend toutefois compte tenu de la zone d’attaque potentielle de l’Autriche. Une attaque de ce type aurait dû être lancée depuis le sommet du Monte Scorluzzo en descendant par son flanc nord-ouest escarpé et exposé à presque tous les canons italiens. Il s’agissait donc d’une entreprise extrêmement risquée.

Le « principe du fer à cheval » expliqué au Passo delle Plattigiole se retrouve également sur le Piano del Scorluzzo, mais sous une forme beaucoup plus étendue. Le flanc droit était assuré par le Filone del Mot et le flanc gauche par le Rese di Scorluzzo, l’arête nord-ouest caractéristique du sommet qui a donné son nom à la région.

Nous suivons pendant un court moment le torrent limpide, bordé de jolies linaigrettes, puis nous tournons légèrement à droite et montons un peu pour atteindre le Lago del Scorluzzo. Le niveau d’eau de ce lac de montagne presque circulaire dépend de la fonte des neiges. Il ne dispose ni d’affluent ni d’émissaire en surface. Il n’est donc pas surprenant que ce lac, plein à ras bord au début de l’été, ne soit plus qu’une flaque d’eau à la fin de l’été, en particulier après des mois d’été peu pluvieux.