Comment savons-nous ce qui s’est passé à l’époque et si cela correspond vraiment à la vérité ? L’analyse des sources, des archives, des légendes et des anecdotes exige beaucoup de doigté.

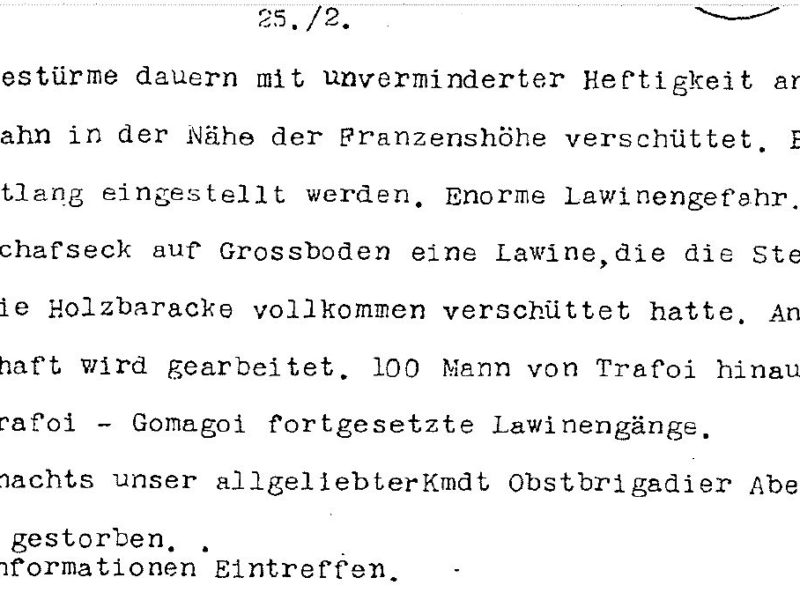

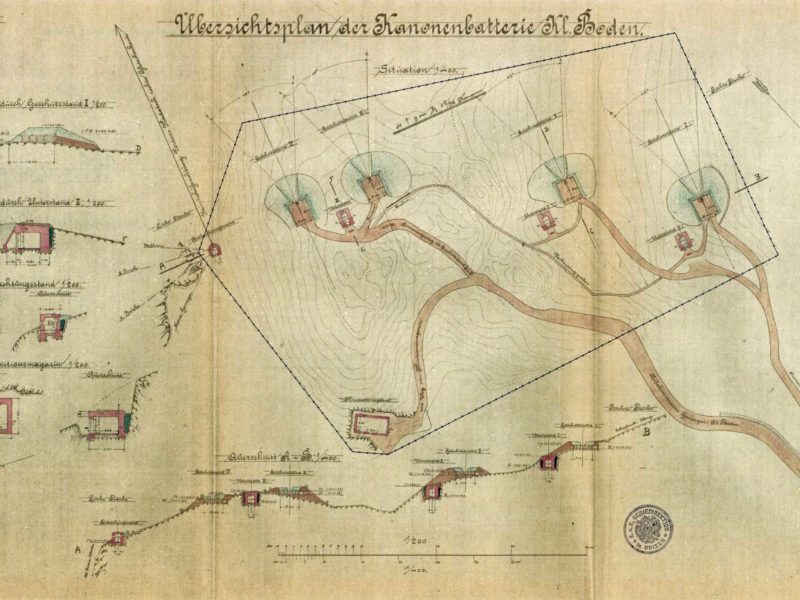

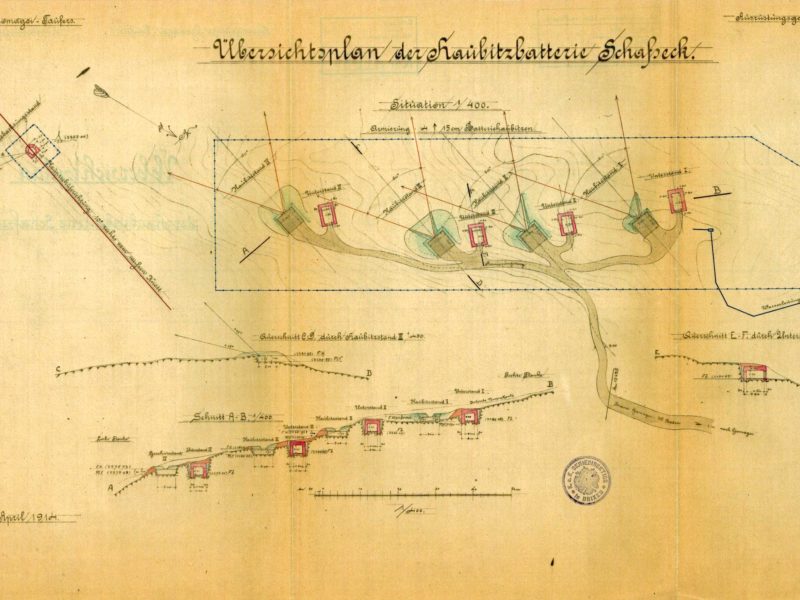

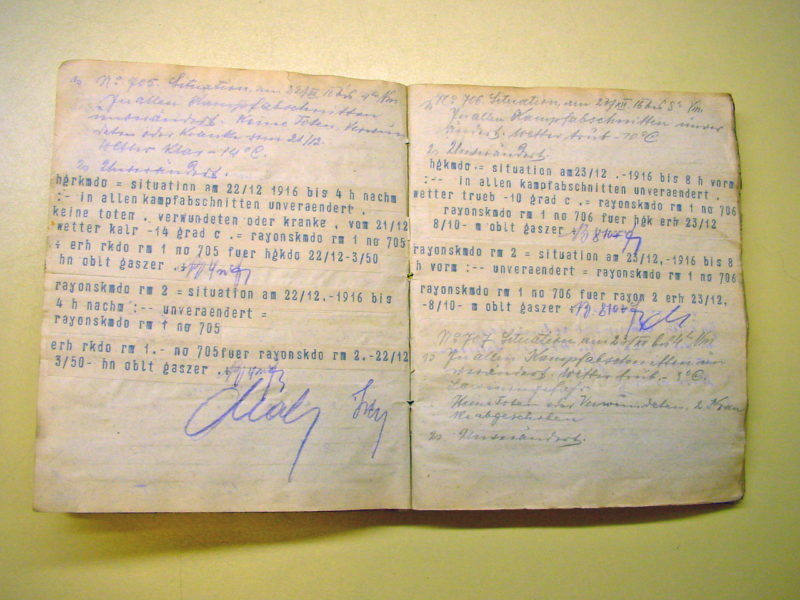

Les sources primaires sont considérées comme fiables. Cette catégorie comprend les journaux de troupe ainsi que les « documents de guerre » encore disponibles aujourd’hui, tels que les ordres, les règlements et les télégrammes. Toutes ont en commun le critère de l’« instant immédiat » : les journaux étaient rédigés le soir, sans connaissance des conséquences ultérieures, et le fait que ces sources ne sont en principe pas disponibles sous forme imprimée. Les documents correspondants se trouvent dans les archives nationales, mais sont malheureusement souvent incomplets. Le manque de transmission des dossiers depuis le front sud-ouest à partir du printemps 1917 témoigne de la désintégration de la « monarchie des Habsbourg, pourtant si bien administrée ».

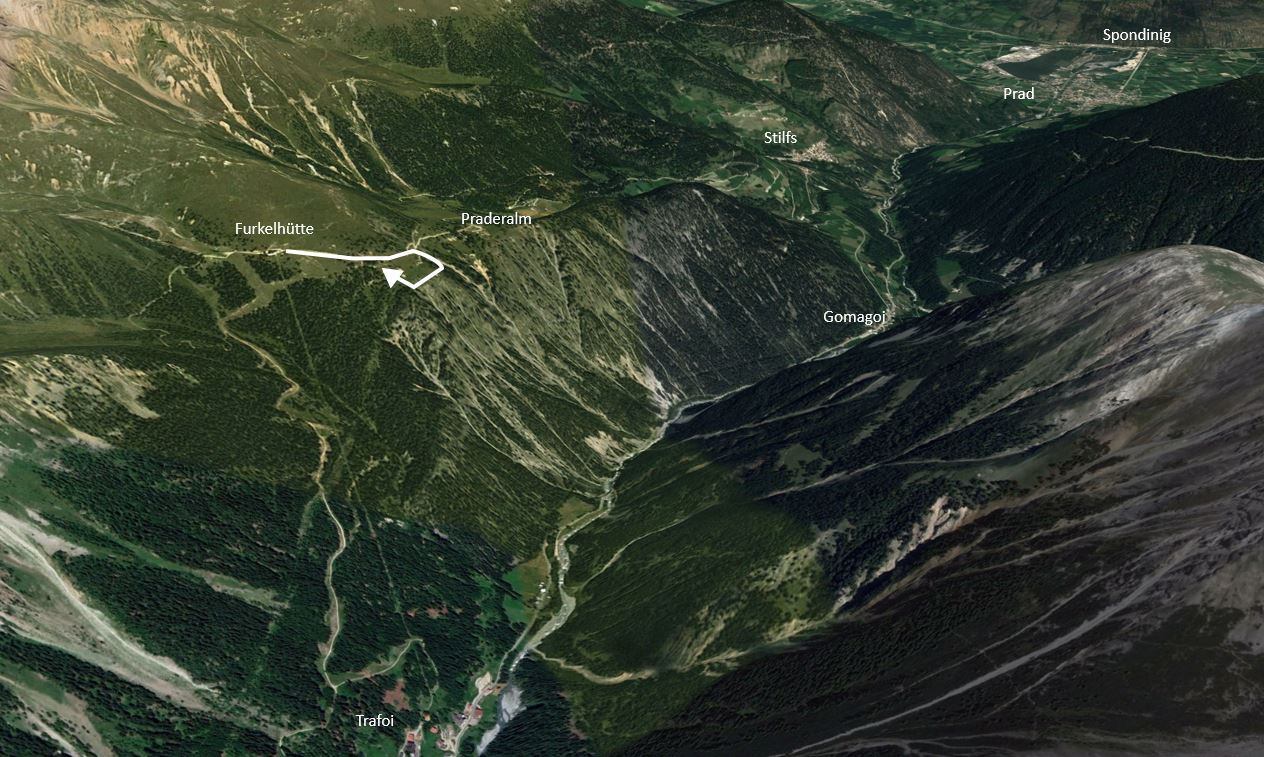

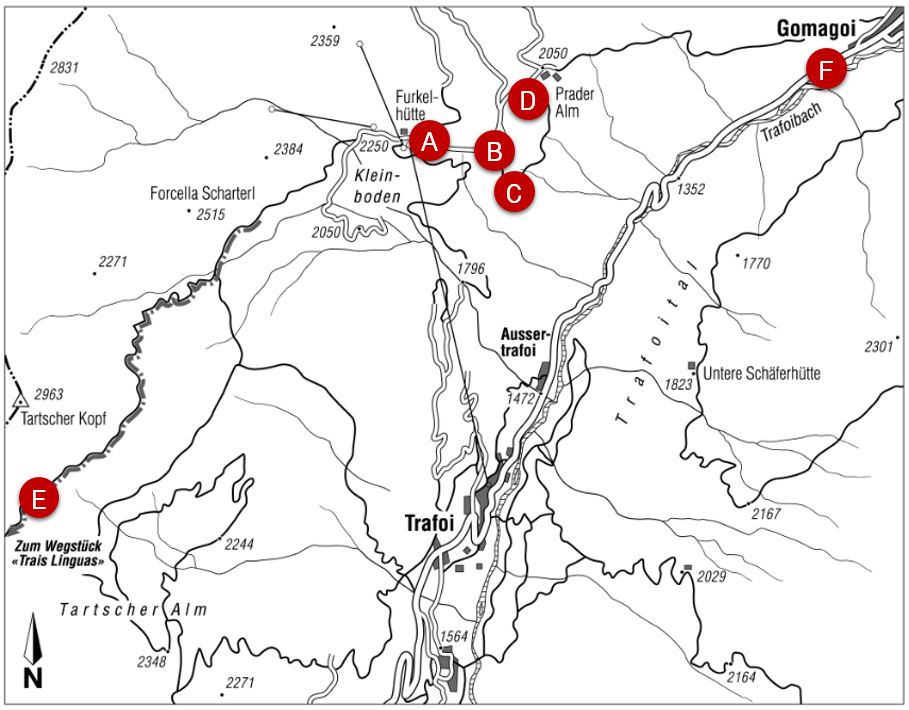

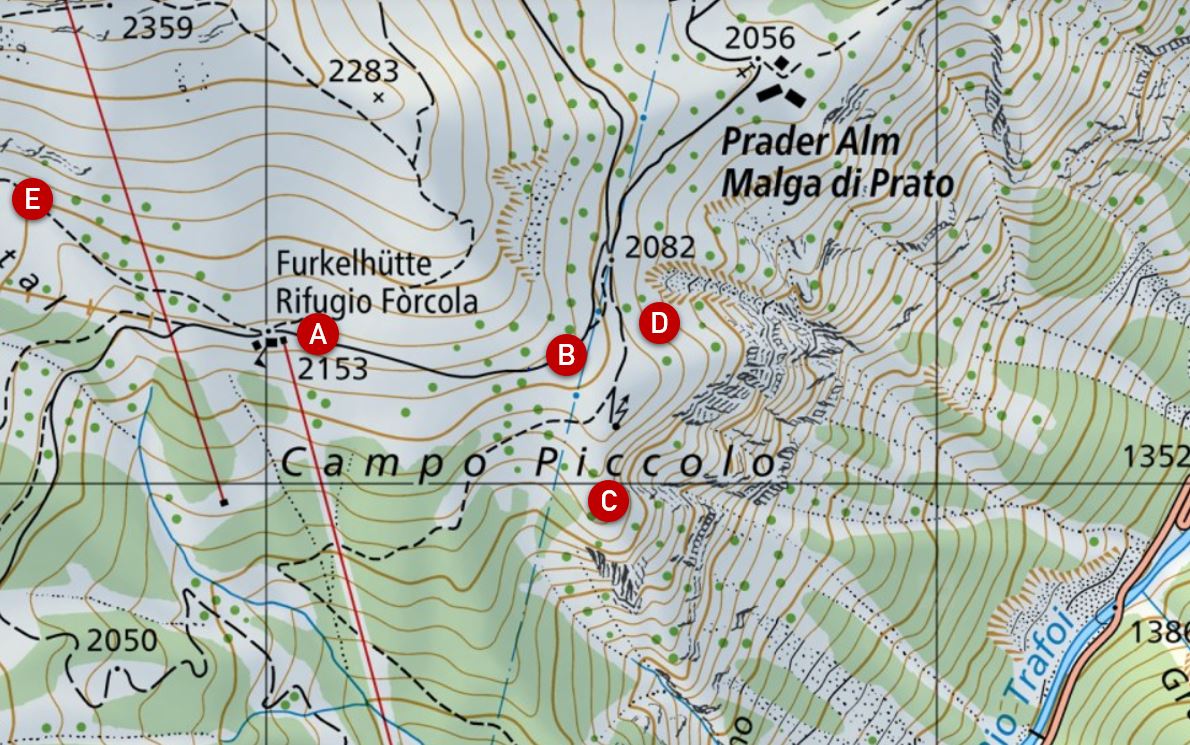

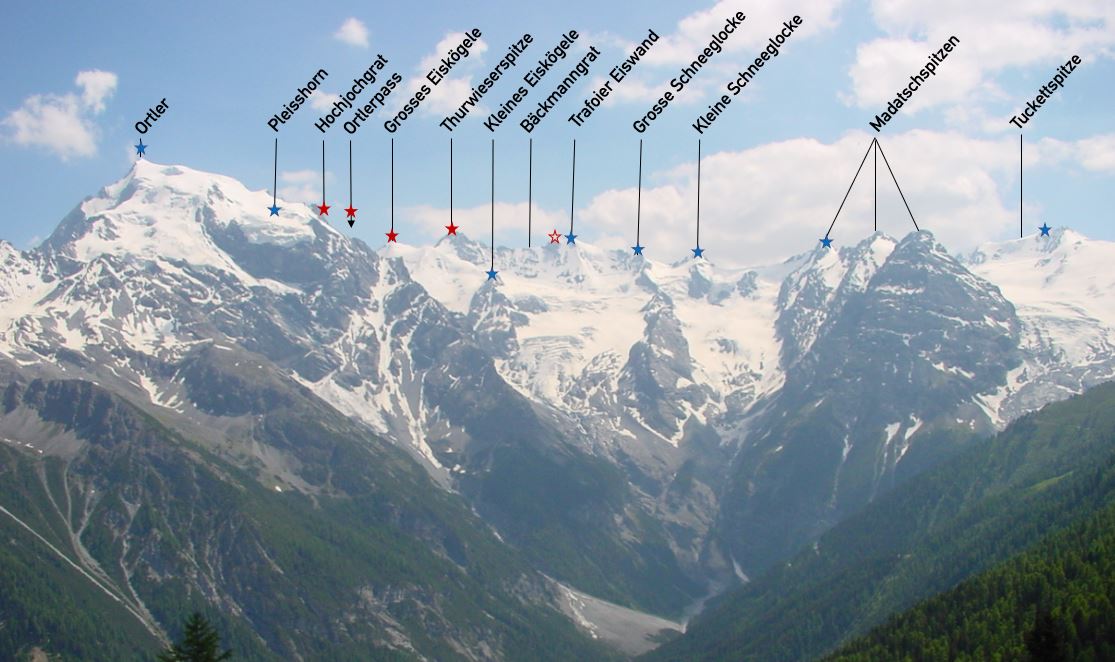

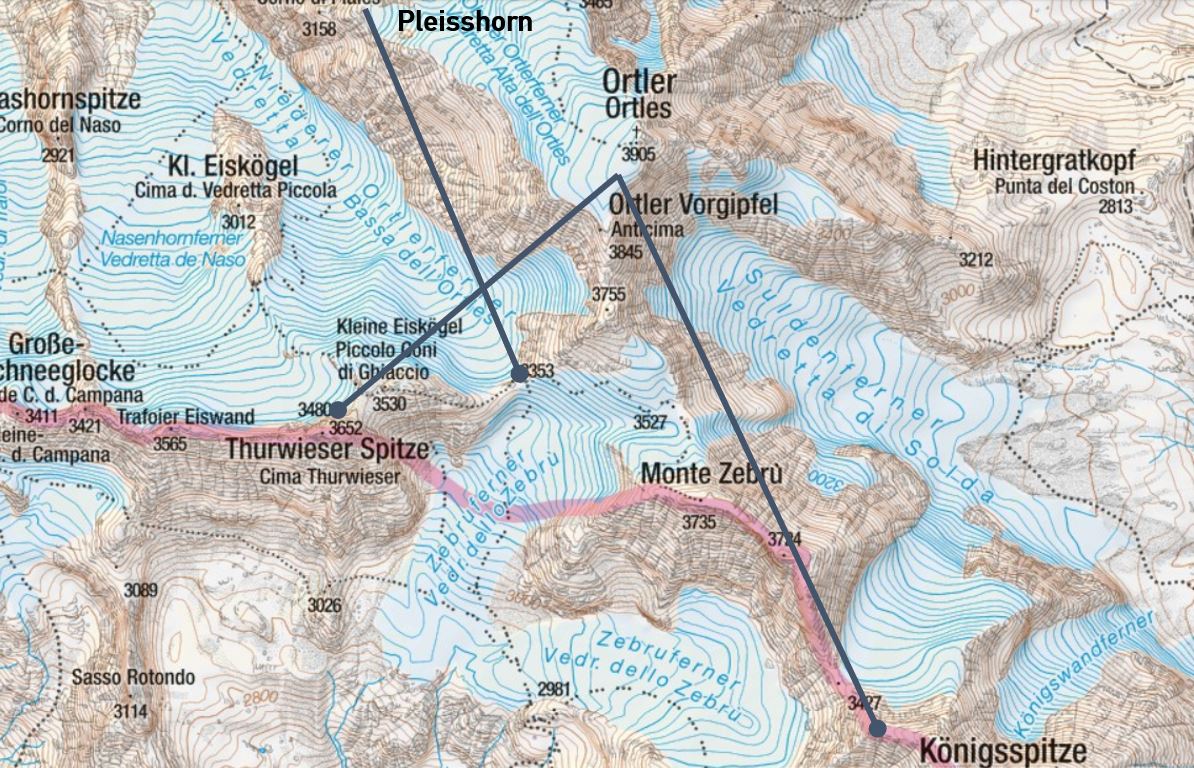

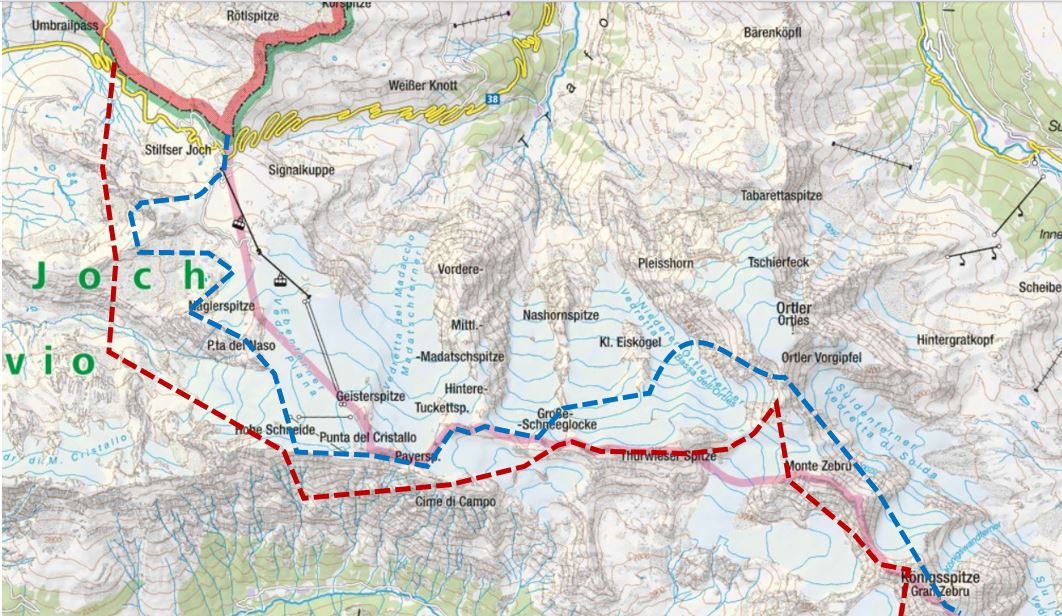

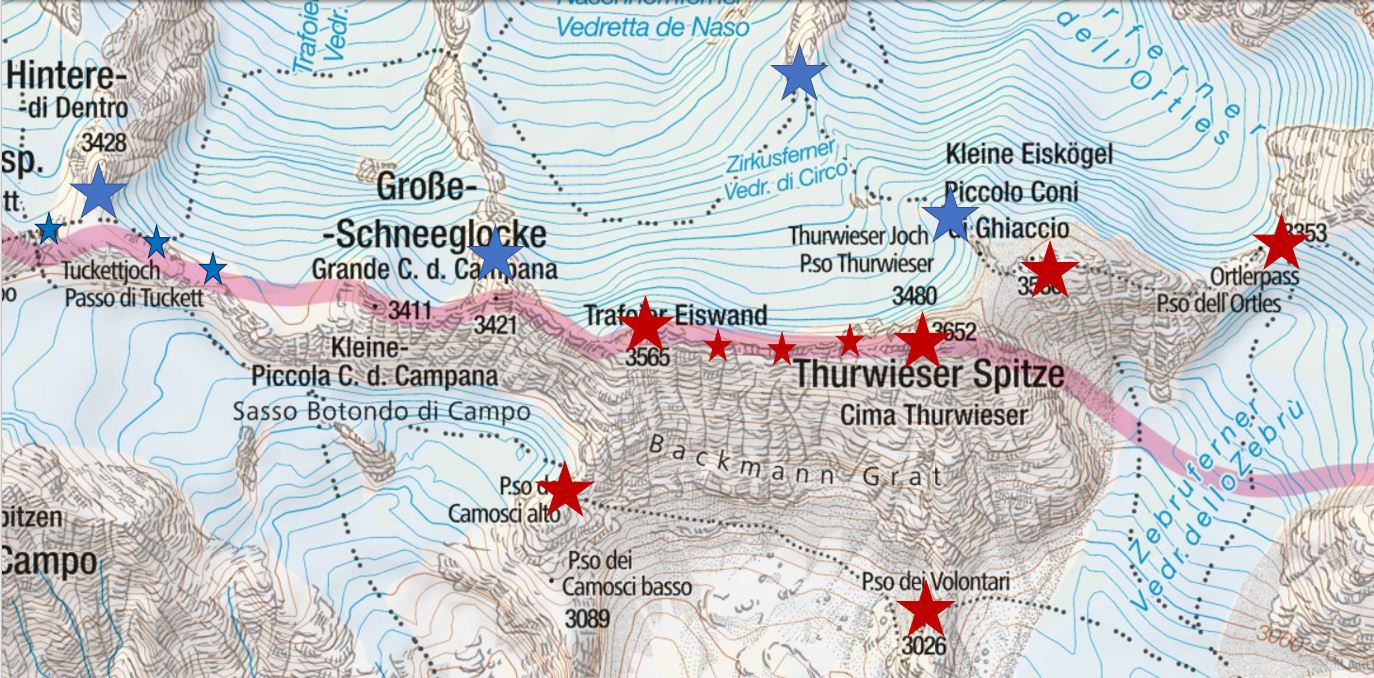

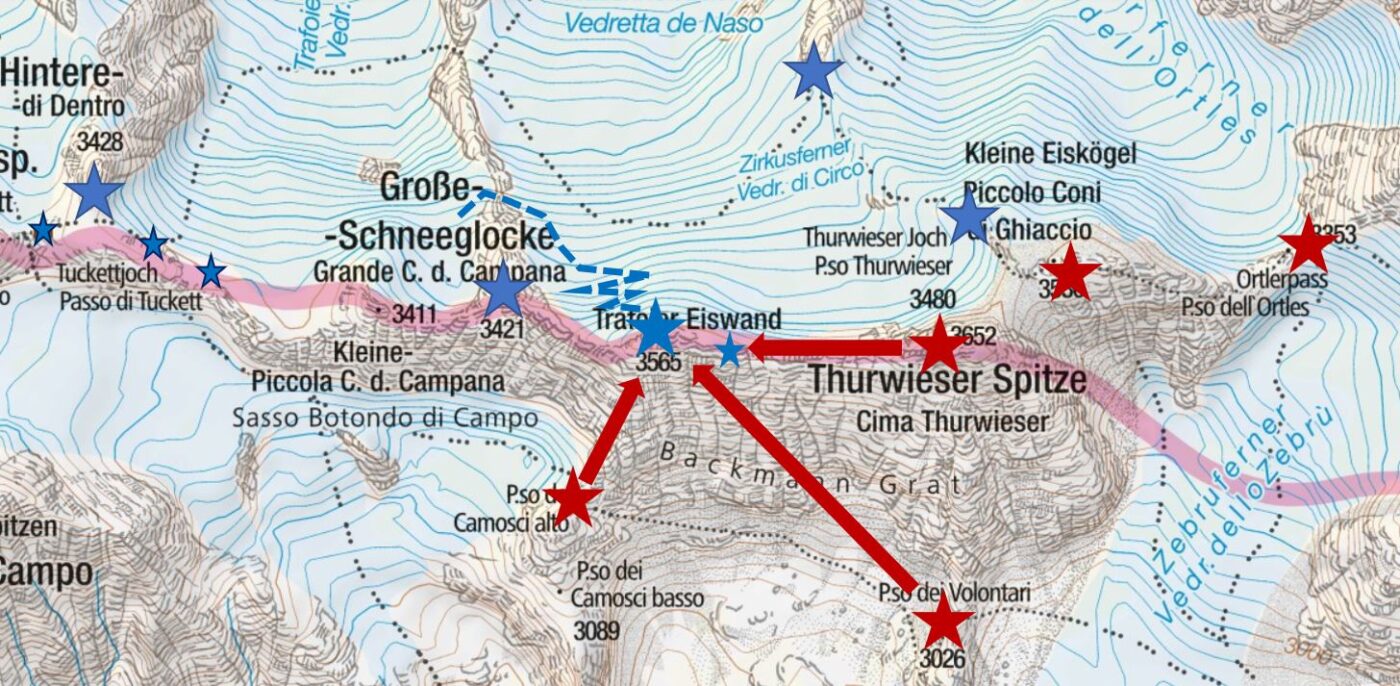

Ainsi, le journal des troupes de l’été 1917, qui relate les événements survenus autour de la Trafoier Eiswand, est introuvable dans les archives nationales autrichiennes.

Les sources secondaires doivent être considérées de manière plus nuancée. Il s’agit de descriptions cohérentes, basées sur des sources primaires, d’événements dont l’impact était connu au moment de la publication. Les récits des participants à la guerre, comme l’ouvrage de Lempruch publié en 1925, entrent dans cette catégorie. La présentation des faits et les interprétations basées sur des souvenirs ou des justifications relèvent du domaine du « discutable », du moins en partie.

Les descriptions, quant à elles, sont basées sur des sources primaires et secondaires qui, lorsqu’elles sont bien documentées, reflètent et évaluent d’autres sources, si possible contradictoires. En se référant aux sources citées, elles prétendent généralement satisfaire aux exigences d’un travail scientifique et sont soumises et publiées sous forme de mémoire de master ou même de thèse. Le contenu de ce site web relève également de cette catégorie…

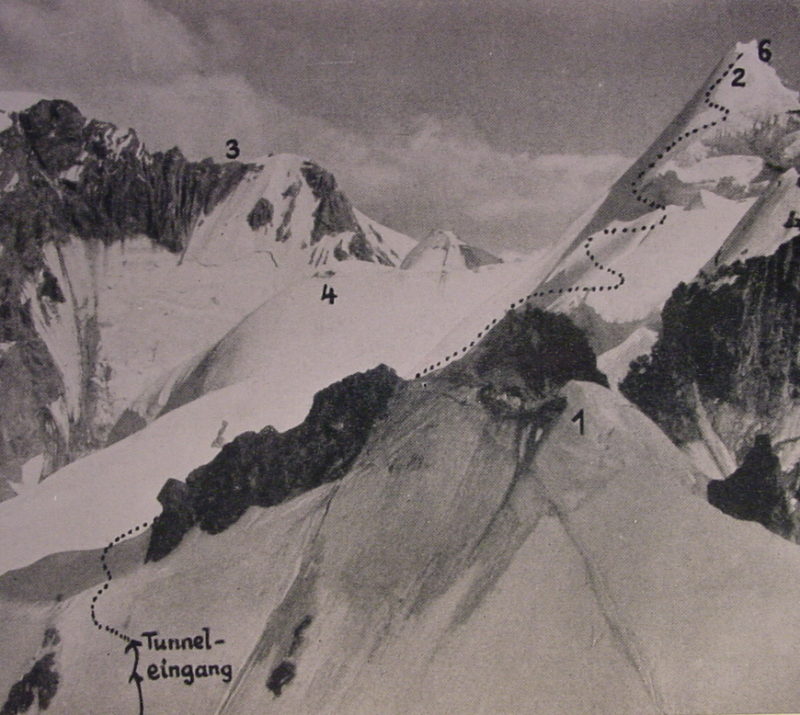

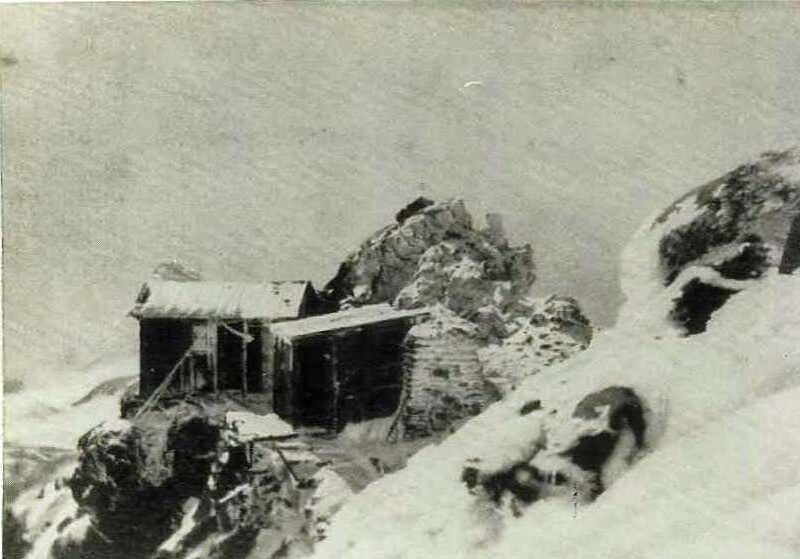

Le problème des images et des chiffres…

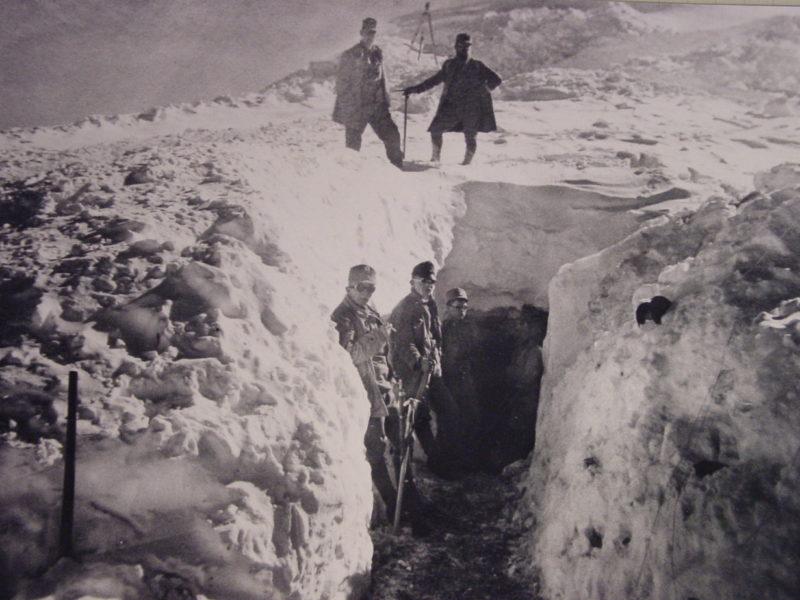

En ce qui concerne les illustrations, il faut savoir que toutes les photos publiées – et donc probablement aussi les images originales disponibles aujourd’hui – ont été soumises à la censure. Les images autorisées ont été mises en scène de manière ciblée – les illustrations de soldats tombés au combat ont probablement échappé à la censure, mais elles sont très rares.

Tout comme les images, les chiffres ont également une influence psychologique importante sur le lecteur : les sources italiennes évaluent le nombre de soldats impliqués de manière fondamentalement différente de celle des sources autrichiennes. Une défense héroïque est perçue comme telle lorsque quelques-uns parviennent à repousser avec succès un grand nombre d’attaquants ; il en va de même pour les attaques menées par un petit nombre contre de nombreux défenseurs. Cela correspond à une équipe de football qui, après trois expulsions, parvient tout de même à obtenir un match nul honorable…